Goethe unter dem Mikroskop

Tischbeins ikonisches Porträt „Goethe in der römischen Campagna“ zählt zu den bekanntesten Darstellungen des Dichters. Welche Geheimnisse offenbaren seine Farbschichten? Zum ersten Mal seit 50 Jahren wird das Gemälde nun mit modernsten Technologien untersucht. Ein Blick in die Restaurierung.

Rätselhafte Details

Über das Porträt „Goethe in der römischen Campagna“ wurde bereits geschrieben, als Johann Heinrich Wilhelm Tischbein 1786/1787 mit Goethe in einer Wohngemeinschaft in Rom lebte und noch daran arbeitete. Seitdem war das Gemälde immer wieder Gegenstand der Forschung. Nach seinem Bekanntwerden im 19. Jahrhundert dauerte es nicht lange, bis die ersten Ungereimtheiten am Gemälde auffielen: Zu diesen zählt nicht nur die bis heute ungeklärte Merkwürdigkeit der zwei linken Füße. Auch ist mit bloßem Auge zu sehen, dass Goethes Kopf viel detaillierter ausgearbeitet ist als der Rest der Darstellung. Bei der letzten Restaurierung im Jahr 1974 entdeckte man, dass Änderungen an den Rottönen von Goethes Kragen und Ärmel vorgenommen worden waren. Vergleicht man das heutige Bild mit alten Fotografien, wird auch deutlich, dass die Schuhspitzen vorübergehend anders geformt waren. All diese Beobachtungen werfen Fragen auf, denen wir jetzt nachgehen. Dazu wird das Gemälde nun Schicht für Schicht mit aktuellsten Methoden durchleuchtet.

Blick ins Verborgene

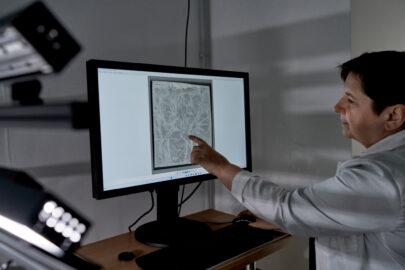

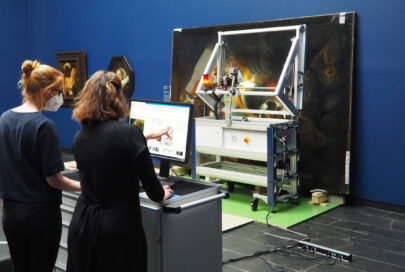

Die Abteilung für Kunsttechnologie und Restaurierung des Städel Museums verfügt über eine Vielzahl zerstörungsfreier Technologien, die uns verborgene Informationen über die Arbeitsweise des Künstlers, verwendete Materialien, Schadensbilder und spätere Eingriffe offenbaren. Zu den Standardverfahren gehört der Blick durchs Mikroskop, der vertiefende Erkenntnisse zum Aufbau eines Gemäldes liefert. Mit Hilfe von Ultraviolett-Fluoreszenz können Oberflächenphänomene auf dem Gemälde sichtbar gemacht werden – wo liegen etwaige Retuschen und Übermalungen? Die Infrarotreflektografie erlaubt uns, Malschichten zu durchdringen und unter die Oberfläche des Gemäldes zu blicken. So können vorbereitende Maßnahmen des Künstlers, wie eine Unterzeichnung der Darstellung auf dem Malgrund, aufgedeckt werden. Hinweise zur technischen Konstruktion, zu malerischen Veränderungen in der Komposition, aber auch zum Zustand können beim Durchleuchten des Gemäldes mit Röntgenstrahlung gewonnen werden. Der komplexe Prozess der Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse hilft uns, anorganische chemische Elemente zu identifizieren und ihre Verteilung im Bild zu erfassen. Welche Pigmente verwendete Tischbein und wo setzte er welche Farben ein?

Aus Briefen und Tagebucheinträgen wissen wir, dass Tischbein in mehreren Phasen an dem Gemälde gearbeitet hat. Ob der Künstler es endgültig und eigenhändig fertigstellte, lässt sich bisher nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Von der Untersuchung erhoffen wir uns, den Entstehungsprozess des Werks genauer nachvollziehen zu können. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden!

Das Gemälde wird im Rahmen eines Forschungsprojekts zur deutschen Malerei des 18. Jahrhunderts im Städel Museum untersucht. Die Ergebnisse werden in einem wissenschaftlichen Bestandskatalog veröffentlicht.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.