Von haarsträubend bis komisch

Zu Lebzeiten konnte Francisco de Goya von dem 80 Blatt umfassenden Radierungszyklus nur 27 Exemplare verkaufen – und dies bei einer Auflage von 270 Stück. Dennoch verhalf der Zyklus seinem Schöpfer zu Ruhm und Bekanntheit in ganz Europa. Auch heute noch zählen „Los Caprichos“, die in der „Schwarzen Romantik“ zu sehen sind, mit ihrer schonungslosen Satire zu den Meisterwerken der gesellschaftskritischen Kunst und zu einem Schlüsselwerk Goyas.

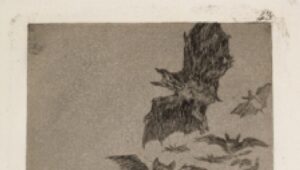

Francisco de Goya; Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer (aus: Los Caprichos); Blatt 43; 1797-1799; 1. Auflage; 1799; Radierung und Aquatinta, 18 x 12,2 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main

Für das italienische Wort „capriccio“ (span. Capricho, franz. Caprice) lassen sich viele Übersetzungen finden. Der Begriff bedeutet etwa soviel wie „Laune, Grille, Einfall“. Wortgeschichtlich kann man sich bis heute auf keine eindeutige Herkunft einigen. Eine Vermutung ist, dass es sich aus „capo“ (Kopf) und „riccio“ (kraus) zusammensetzt und somit bildhaft für die Locken des Wirrkopfes steht: für wirre Gedanken, die einem die Haare (vor Schreck) zu Berge stehen lassen. Andere Sprachwissenschaftler leiten das Wort von „capra“ (Ziege) her. In diesem Falle entspricht „capriceus“ wohl dem unberechenbaren Verhalten, dem ziellosen Umherspringen einer Ziege, sozusagen den Bocksprüngen der Fantasie. Seit der italienische Künstlerbiograf Giorgio Vasari (1511–1574) den Begriff Capriccio in der Kunsttheorie etabliert hat, bezeichnet er eigentümliche Erfindungen oder Fantasiestücke – meist im Sinne einer Druckfolge, in denen Künstler ihren Gedanken und ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Francisco de Goyas (1746–1828) Caprichos können gleichzeitig als End- und Höhepunkt dieser Tradition angesehen werden.

Capriccios zu verkaufen

Am 6. Februar 1799 kündigte eine Anzeige auf dem Titelblatt der spanischen Tageszeitung Diario de Madrid die Veröffentlichung der Caprichos an. Die komplette Serie besteht aus 80 Radierungen, die meist aus einer Kombination der Druckverfahren Radierung und Aquatinta hergestellt wurden. Die Caprichos wurden in einem Geschäft für Liköre und Parfüm auf der Calle del Desengano, der „Straße der Enttäuschung“, zu einem Preis von 320 Reales angeboten. Obwohl die achtzig Blätter eine (wahrscheinlich nachträglich angebrachte) Nummernfolge haben, spiegeln sie keinen linearen Handlungsablauf wider. Bis auf das Selbstbildnis des Capricho Nr. 1 besitzen die Radierungen keinen Anfang und kein Ende. Sie lassen sich sozusagen wie Spielkarten durchmischen. Goya veröffentlichte seine Caprichos ohne bestimmten Auftrag und für den freien Markt. Die Zeitungsannonce war praktisch Goyas Marketingmaßnahme für dessen Vertrieb. Seine Bemühungen können jedoch als gescheitert angesehen werden: Goya verkaufte nur 27 Exemplare und überließ schließlich die Druckplatten sowie 240 restliche Exemplare dem König. Ob der Rückzug nur aus kommerziellen Gründen vollzogen wurde, mag zu bezweifeln sein: Auch eine Intervention durch die Zensur (die Inquisition hatte gerade begonnen) ist denkbar.

Von haarsträubend bis komisch

Goyas Caprichos können wie ein Themenkatalog gesellschaftlicher Missstände gelesen werden: mit all ihren Leidenschaften, Deformationen und Lastern. Die von den Radierungen dargestellten Szenen spiegeln alltägliches und groteskes wider. Es werden populäre Themenbereiche wie zum Beispiel erotische Beziehungen, Eheprobleme, Angstpädagogik, Armut, Adels- und Kirchenkritik aber auch unwirkliches aus dem Bereich der Nachtwesen wie beispielsweise. Hexen und Dämonen angesprochen. Goyas Caprichos sind haarsträubend, wahnsinnig, sprunghaft, witzig und sprudeln deshalb regelrecht über vor lauter Fantasie und Ideen. Typisch für die Gattung des Capriccio, kann man bei vielen Blättern keine eindeutige und abschließende Interpretation vornehmen. Genau diese intendierte Mehrdeutigkeit und die Offenheit der Deutung sind Angebote an den Betrachter, der sicher das ein oder andere abgebildete Laster bei sich selbst wiederfinden vermag. Auch das macht Goyas Caprichos zu den größten Meisterwerken gesellschaftskritischer Kunst.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.