„I want to be Matisse“

Immer wieder taucht Matisse dort auf, wo Kunst auf Mode und Lifestyle trifft. Wir haben über die Grenzbereiche mit einem gesprochen, der sich damit auskennt: Carl Jakob Haupt vom Modeblog Dandy Diary.

Wie übersetzt man ein Lebensgefühl in Kunst? In seiner Serie Jazz (1947) erzählt Matisse von Gauklern und Tänzern, Männern und Frauen, von Musik, Rhythmus und Liebe. Die 20 Illustrationen spiegeln nicht nur die amerikanische Nachkriegszeit wieder, sondern auch Matisse‘ eigenes Lebensgefühl als Künstler. Ein hedonistisches Lebensgefühl – joie de vivre! Matisse packt es in einen wilden Cocktail aus Farben und abstrakten, ornamentalen Formen. Es sind die ersten Werke, die er in der Technik des Scherenschnitts anfertigte, also indem er farbige Papierbögen ausschnitt und collagierte.

Ausstellungsansicht „Matisse – Bonnard“ mit Scherenschnitten der Serie „Jazz“ von 1947, Städel Museum

Zwischen Kunst und Design

Matisse scheint damit einen Ausdruck gefunden zu haben, der Allgemeingültigkeit besitzt, der emotional beladen und eindringlich ist. Sein Spätwerk inspiriert jedenfalls bis heute auch jenseits des Kunstkontextes – vor allem die Modebranche: Die Frauen-Shirts von Bobo Choses greifen unmittelbar die knalligen Scherenschnitte auf (und waren nach kürzester Zeit ausverkauft). Der filigrane Schmuck von Nina Kastens ist an die Linienführung des Künstlers angelehnt. Matisse hat ein Lebensgefühl in Kunst übersetzt, und umgekehrt dringt seine Kunst wieder ins Leben ein, wird tragbar als T-Shirt, Sneaker oder Schmuck. Kunst und Mode sind mit Design, Architektur und Popmusik zu einem Lebensstil verschmolzen.

Matisse-Shirt von Bobo Choses, © Bobo Choses

Dazu hat in den letzten Jahren auch die Bloggerszene beigetragen. Carl Jakob Haupt führt gemeinsam mit David Roth seit 2010 Dandy Diary, den ersten Blog für Männermode. Wie bewertet er die Entwicklung, dass Kunstwerke in anderen Bereichen verwertet – und schließlich auch zu einem Gradmesser für Hipness – werden?

„Dass sich verschiedene Kulturbereiche, die früher recht teilnahmslos nebeneinander existiert haben, nun zu einem großen, leicht vermarktbaren einheitlichen Lifestyle-Sektor verschmolzen haben, macht die Dinge natürlich erstmal flacher. Wenn sich alle mit allem beschäftigen, fehlt logischerweise oftmals die Zeit für Nerdtum und ein sich vollständiges Reinknien in ein bestimmtes Thema. Das ist einerseits vielleicht etwas schade, andererseits ist es natürlich schön, wenn jemand, der ein Lied hört, dieses Lied mit einem Kleidungsstück, mit Architektur oder mit einem Werk der bildenden Kunst assoziiert. Tatsächlich ist das aber auch gar nicht so neu. In der Kunstszene war man immer schon gut informiert und eigentlich besser, also wissender, angezogen, als in der Modebranche.“

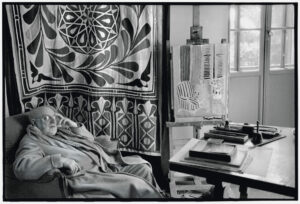

Henri Cartier-Bresson: Henri Matisse in seinem Haus in Südfrankreich, Vence, 1944 © Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos, Courtesy Fondation HCB / Agentur Focus

Das trifft zumindest auch auf Matisse zu. Als Ästhet lebte er die Lust am Schönen keineswegs nur in seiner Kunst aus. Er selbst legte großen Wert auf Kleidung. Seine Wohnung war mit prächtigen Möbeln und Teppichen ausgestattet. Und er probierte sich sogar als Designer aus. In Saint-Paul-de-Vence gestaltete er von 1948 bis 1951 die gesamte Chapelle du Rosaire von der Architektur bis zu der Inneneinrichtung. Besonders die ornamentalen Fenster erinnern an seine Scherenschnitte.

Zwischen Kunst und Kommerz

Dem Vorwurf, mit seiner dekorativen Formensprache an künstlerischem Wert einzubüßen sah sich auch Matisse ausgesetzt. Und er hatte dazu eine klare Meinung: „Das Dekorative ist etwas sehr Kostbares an einem Kunstwerk. Es ist ein wesentlicher Bestandteil. Es hat nichts Abwertendes, wenn man von den Werken eines Künstlers sagt, sie seien dekorativ.“ Gleichwohl wird die Grenze zwischen Kunst und Kommerz an diesem Punkt sehr durchlässig. Ist das nicht problematisch?

„Ich sehe den Kunstbegriff nicht in Konkurrenz zum Kommerz,“ sagt Carl Jakob Haupt. „Die großen Fotografen beispielsweise, die heute in Museen und Ausstellungen gezeigt werden, haben ihre Werke kommerziell geschaffen, für Magazine oder die Werbung. Kommerz kann die Kunst auch befruchten und sei es nur mit dem für die Produktion benötigten Geld. Man muss es ja nicht gleich so radikal sehen wie der Kunstmarktanalyst Magnus Resch, der ein Kunstwerk ausschließlich über seinen Wert definiert. In einer in sämtlichen Teilen dem Markt unterworfenen Welt ist der kommerzielle Wert aber eben auch nicht wegzudenken.“

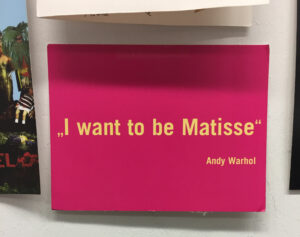

Postkarte, gesehen im Büro der Matisse-Bonnard-Kuratoren

Dass Kunst als massentaugliches Produkt alle Lebensbereiche durchdringt, war auch ein wichtiger Ansatz von Andy Warhol – einem bekennenden Matisse-Fan. In seinen Porträts der 1970er Jahre übertrug er schließlich das knallige Farbkonzept und die Vereinfachung der Formen. Matisse wurde damit zum Vorreiter der Pop-Art, die endgültig mit der Grenze von Kunst, Lifestyle und Kommerz brach. Auf die Frage eines Freundes, was Warhol denn vom Leben wolle, brachte dieser mit einem Zitat knapp auf den Punkt: „I want to be Matisse.“

Dandys mit Hunden – oder Elefanten

Ob er damit auch auf den exzentrischen Lebensstil des Franzosen anspielte? Der schickte sogar seinen Hund regelmäßig mit dem Chauffeur zum Hundesalon. Anekdoten wie diese unterfütterten Matisse‘ Image als extravaganten Künstler.

Savoir vivre mit Carl Jakob Haupt und David Roth von Dandy Diary, © Dandy Diary, Foto: Peter Kaaden

Auch Dandy Diary ziehen mit lauten Partys und radikalen Aktionen das Interesse der Modebranche auf sich. Welche Rolle spielt der Lifestyle für ihre Inszenierung? Carl Jakob Haupt: „Neben all den wilden Partys und Inszenierungen, den Performances und brutalst radikalen Aktionen leben wir zuweilen auch sehr zurückgezogen. David steht zum Beispiel jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang auf und ernährt sich eigentlich ausschließlich von Reis und Bohnen, und ich verbringe Tage, ohne einen Menschen zu sehen und lese und lese und lese. Dass wir nicht unbedingt ein Selfie machen beim Bohnenessen, sondern eher eins davon, wie wir mit einem Elefanten auf eine unserer Partys spazieren, zeigt natürlich, dass die Inszenierung des eigenen Lifestyles zum einen schon sehr wichtig ist und zum anderen natürlich auch nur ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Die Geschichte mit dem Chauffeur und dem Hundesalon ist natürlich einfach spannender zu erzählen, als irgendeine mönchische Askese oder frühes Aufstehen.

Aber auch hier scheinen die beiden Dandys Matisse gar nicht so unähnlich zu sein. Der plante seinen Tagesablauf minutiös: Mit Gymnastik und Übungen auf seiner Violine startete er in den Morgen, gegen Mittag ruderte er ein bis zwei Stunden im Meer – danach konzentrierte er sich voll auf seine Arbeit.

Was verbindet Carl Jakob Haupt eigentlich ganz persönlich mit Matisse? „Ich hatte mal einen Schuh, auf dem ein Bild von Matisse zu sehen war. Vielleicht von Vans. Da bin ich mir allerdings unsicher. Den Schuh habe ich sehr geliebt und so lang getragen, bis er kaputt ging.“

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.