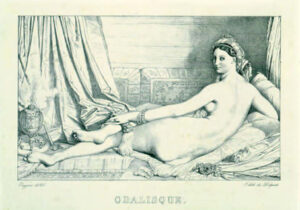

Jean-Auguste-Dominique Ingres „Odalisque“

Drapiert auf einem Bett inmitten reicher Stoffe und orientalistischer Accessoires wirft die Haremsdame einen verführerischen Blick über die Schulter. Ihr nackter Körper ist in einer langen, geschwungenen Linie hingestreckt – sinnlich, betörend und anatomisch vollkommen unmöglich. Nur durch das Verlassen der naturalistischen Wiedergabe konnte Jean-Auguste-Dominique Ingres die monumentale Schönheit der Odaliske auf unserem Werk des Monats Mai darstellen. Zu bewundern ist sie nur noch bis Sonntag, 26. Mai 2013 in der Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“.

Werk des Monats Mai: Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867); Odalisque, 1825; Lithografie, 132 x 210 mm; Städel Museum, Frankfurt am Main

Die Lithografie „Odalisque“ bezieht sich auf ein Ölgemälde von 1814, über das die französischen Kritiker schimpften: Ohne Knochen, ohne Muskeln, ohne Blut. Und tatsächlich stellte der Maler Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) den Rücken des weiblichen Körpers überlängt und extrem geschwungen dar. Auch ist der eine Arm zu lang, ein Ellenbogen nicht erkennbar. Später, im Jahr 1825, übersetzte Ingres sein Konstrukt idealer Schönheit ins Grafische, um es einem weiteren Publikum zugänglich zu machen.

Betonung der Sinnlichkeit

Wird das Ölgemälde durch eine atmosphärische Lichtführung und die illusionistische Haptik der reichen Stoffe sowie der modellierten Haut charakterisiert, so überführt Ingres das Zusammenspiel von Akt und Umgebung nun ins andere Medium: Die feinen Linien der Konturen, die Faltenwürfe der Stoffe und die Ornamente ihrer Verzierung dienen allein der Betonung des weichen Schwungs des Körpers. Dieser selbst ist in keinem logisch räumlichen Verhältnis im Werk platziert, eine Tiefenwirkung will sich nicht einstellen. In der Grafik wird nun noch deutlicher, was die Kritiker bereits am Ölgemälde so irritierte: Nicht die Illusion, sondern die abstrahierte Form der Sinnlichkeit steht im Vordergrund. Die Haremsdame ist damit der Zeit enthoben und entzieht sich der Realität des Betrachters.

Die fremde Schönheit aus dem Orient

Diente in der langen Tradition des weiblichen Akts in der Malerei vor allem das mythologische Motiv der Venus als Rechtfertigung des lüsternen Schauens, so löste der Ägyptenfeldzug Napoleons 1798 den Hype um den Orient im Abendland aus und ließ den Harem zu einem Mythos werden. Denn gerade weil den Orientreisenden der Zugang verboten war, rankten sich die wildesten Fantasien um den vermeintlichen Ort sinnlicher Lust und ihrer sonst verschleierten Bewohnerinnen: Träge und voller Hingabe würden sich die schönsten Frauen auf Bettlagern wälzen oder Bäder genießen – umrahmt von unvorstellbaren Schätzen und grenzenlosem Reichtum, märchenhaft, genau wie in „Tausendundeiner Nacht“. Die orientalische Frau wird in der Malerei des 19. Jahrhunderts zum Inbegriff sexualisierter Imagination und männlicher Lust.

Durch die Verlagerung in den fernen Orient steht die Darstellung nicht im Konflikt mit der vorherrschenden Prüderie der damaligen Gesellschaft. So konnte die öffentliche Zurschaustellung des nackten Frauenkörpers ohne die mythologische Venusfigur legitimiert werden. Durch die Personifizierung als Haremsdame wurde der weibliche Körper in einen anderen Kulturraum transferiert und der westliche Betrachter konnte sich moralisch unverfänglich am ihm erfreuen.

Ein brisanter Auftrag

Doch wider Erwarten war nicht etwa ein Mann Auftraggeber für die Odaliske, sondern eine Frau: Und zwar Caroline Murat, Königin von Neapel und jüngste Schwester von Napoleon Bonaparte. Bereits 1808 erteilte ihre ältere Schwester, Pauline Bonaparte Borghese, den ungewöhnlichen Auftrag, einen weiblichen Akt zu fertigen. Der venezianische Bildhauer Antonio Canova (1757–1822) sollte sie selbst als „Venus Vitrix“ porträtieren – nackt. Die Schönheit, die für ihre Zügellosigkeit bekannt war, ruht nun verewigt in Marmor auf einer Liege.

Die Skulptur löste einen riesigen Skandal in der italienischen Gesellschaft aus. Die Massen drängten sich um das Porträt der grazilen Pauline. Diente nun der Auftrag der jüngeren Schwester an Ingres dazu, mit der größeren Schwester gleichzuziehen, sie gar durch die Selbstinszenierung als modische Idealschönheit der Orientalin auszustechen? Auch wenn die Gerüchteküche brodelte, ist eine Ähnlichkeit mit der Dargestellten nicht auszumachen. Doch wird sich Ingres zumindest formal an der viel gelobten Rückenansicht der Venus orientiert haben, denn auch Canova, von dem in der Schau „Schönheit und Revolution“ ebenfalls Werke zu sehen sind, überschritt die Gesetze der Anatomie, um die formvollendete Schönheit darzustellen.

Ingres Vermarktung in Paris

Am Anfang noch von Hohn und Spott belegt, gelang es Ingres 1824 triumphal aus Italien nach Paris zurück zu kehren. Sein sinnlicher Klassizismus fand nun begeisterte Anhänger. Zehn Jahre nach der Fertigstellung des Ölgemäldes für Caroline Murat entschied sich Ingres, seine ideale orientalische Schönheit über die Grafik „Odalisque“ einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Selbstbewusst tritt er so in Konkurrenz mit dem französischen Orientmaler schlechthin: Eugène Delacroix.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.