Ein neuer Blick auf die Wirklichkeit

Die gesellschaftlichen Umbrüche der Weimarer Republik spiegelten sich auch in der Kunst. Dabei kam der Fotografie eine besondere Rolle zu – das zeigt nun eine Kabinettschau im Städel.

Nach seiner Niederlage im Ersten Weltkrieg veränderte sich Deutschland grundlegend: 1919 wurde in Weimar die neue Republik ausgerufen, die das alte Kaiserreich ersetzte. Die Umsetzung der Demokratie stieß auf viele Hürden. Neben den anhaltenden politischen Spannungen zwischen links- und rechtsradikalen Extremisten war die soziale Not groß. Erst Mitte der 1920er Jahre stabilisierte sich die Lage und die Wirtschaft sorgte für goldene Jahre. Doch schon 1929 folgte die Weltwirtschaftskrise, die das Ende der Weimarer Republik einläutete.

Von den gesellschaftlichen und sozialen Spannungen der Zwischenkriegsjahre blieb auch die Kunst nicht unberührt. Die forderte nun einen realistischen, ungeschönten Blick auf die Welt. Das zeigt die aktuelle Ausstellung Glanz und Elend in der Weimarer Republik in der Schirn Kunsthalle. Aber wie sah es mit dem Medium aus, das sich der vermeintlich unmittelbaren Widergabe der Wirklichkeit verschrieben hatte?

Die Fotografie spielte in den Zwanziger- und Dreißigerjahren eine besondere und völlig neue Rolle. Hatten noch wenige Jahre zuvor die sogenannten Piktoralisten versucht, ihren Fotografien die Anmutung von Gemälden zu verleihen, gingen die Ansprüche nun in die entgegengesetzte Richtung: Die nüchterne Formwiedergabe wurde zum ästhetischen Ausdrucksmittel der veränderten Lebensumstände. Eine Kabinettpräsentation im Städel beleuchtet nun die verschiedenen Ausprägungen dieses Anspruchs.

Ausstellungsansicht „Aufbruch im Umbruch – Die Fotografie in der Weimarer Republik“

Das Porträt einer Gesellschaft

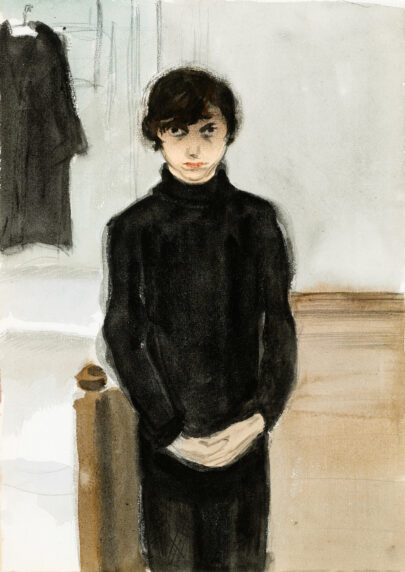

Jeder Person sei, so August Sander, „seine Geschichte deutlich ins Gesicht geschrieben“. Mit radikalem Purismus dokumentierte der Fotograf die Menschen seiner Zeit, versuchte sie nach Typen ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Ordnung zu erfassen. Auch viele andere Künstler stellten ihr Gegenüber – oder sich selbst – in den Mittelpunkt. Das Porträt gehörte zu den bevorzugten Genres der 1920er-Jahre, auch in der Malerei.

August Sander, Maler (Anton Räderscheidt), 1926 (Abzug von Gunther Sander 1980), Silbergelatine-Abzug, Städel Museum, Gemeinsames Eigentum mit dem Städelschen Museums-Verein e.V., © VG Bild-Kunst Bonn 2017

Mit detailscharfer Präzision, effektvollen Kontrasten und überspitzter Bildsprache versuchte beispielsweise Otto Dix das intellektuelle Milieu der Weimarer Republik widerzugeben. Einen wichtigen Impuls mag sein enger Kontakt zum Fotografen Hugo Erfurth gegeben haben, den er bereits um 1919 in Dresden kennengelernt hatte und schließlich auch fotografierte. Eindringlich und unbestechlich ist Erfurths Blick auf diesen Bildern, die Dix wiederholt als Vorlage für seine Gemälde nutzte.

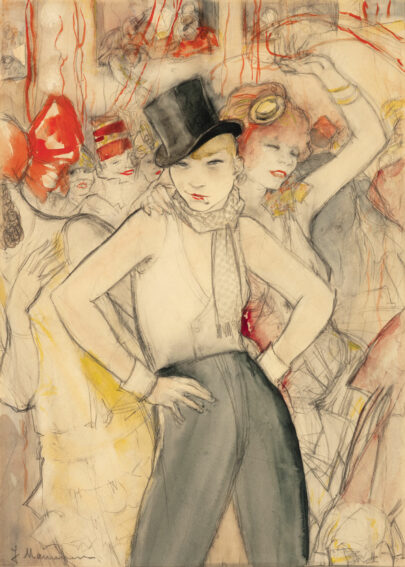

Die Neue Frau

Emanzipiert, berufstätig, selbstbewusst – die 1920er-Jahre brachten auch ein neues weibliches Leitbild hervor: die „Neue Frau“. Im November 1918 erhielten Frauen das Wahlrecht. Im Berufsalltag ersetzten sie die fehlenden Arbeitskräfte der im Krieg versehrten oder gefallenen Männer. Auch wenn das neue Image nur in Teilen der Wirklichkeit entsprach, verbreitete es sich doch hartnäckig über die Kunst, allen voran die Fotografie. Auf einer anonymen Bauhaus-Fotografie repräsentiert es Hilde Reindl mit Kurzhaarschnitt und weitgeschnittener „Marlene-Hose“.

Anonym (Bauhaus), Ohne Titel (Hilde Reindl, genannt Motschi), ca. 1929, Silbergelatine-Abzug, Städel Museum, Frankfurt am Main, gemeinsames Eigentum mit dem Städelschen Museums-Verein e.V.

Als Walter Gropius 1919 in Weimar das Staatliche Bauhaus eröffnete, verkündete er im Programm: „Als Lehrling aufgenommen wird jede unbescholtene Person ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, deren Begabung und Vorbildung vom Meisterrat als ausreichend erachtet wird.“

Fotografie als Dokumentationsmittel

Gleich neben dem Menschen steht in der Weimarer Zeit die Maschine. Viele Fotografen ließen sich von der Technikeuphorie der Jahre mitreißen. Die Aufnahmen von Albert Renger-Patzsch zeigen einzelne Objektdetails, die meist aus dem Kontext gelöst sind. Der Blick des Betrachters wird auf Oberfläche, Struktur und Form gelenkt.

Ausstellungsansicht „Aufbruch im Umbruch – Die Fotografie in der Weimarer Republik“ mit Albert Renger-Patzsch

Eine ganz ähnliche Stilistik – jedoch für Motive aus der Natur – wählte Ernst Fuhrmann. 1928 gründete er in Darmstadt den Folkwang-Auriga-Verlag, ein Bildarchiv zur Erforschung der Pflanzenwelt. Mit Detailaufnahmen ging er dem Wesen der Pflanzenarten auf den Grund, wollte aber auch durch eine ästhetisch ansprechende Bildgestaltung dem Betrachter die verborgene Schönheit der Botanik näherbringen.

Ernst Fuhrmann, Ohne Titel (Dipsacus, Blatt), ca. 1930, Silbergelatine-Abzug, Städel Museum, Gemeinsames Eigentum mit dem Städelschen Museums-Verein e.V.

Politisierung durch Bilder

Durch ihren vermeintlich objektiven Charakter war die Fotografie nicht nur wichtiges Dokumentationsmittel. Massenwirksam und planvoll inszeniert, wurde sie auch als Propagandamaterial genutzt. Heinrich Hoffmann, der schon früh die Aktivitäten der NSDAP festgehalten hatte, stieg ab 1923 zum exklusiven Porträtisten Hitlers auf. Hitler in Parteiuniform, mit Schäferhund oder in Zivil – die Aufnahmen erschienen in zahllosen Illustrierten und Zeitungen und trugen wesentlich zu dessen Stilisierung als Führerfigur bei.

Heinrich Hoffmann, Adolf Hitler, ca. 1927, Silbergelatine-Abzüge, Städel Museum, © Bayrische Staatsbibliothek München / Bildarchiv

Doch nicht jede Fotografie konnte Politik machen: Bei der packenden Bildreportage Gisèle Freunds von den Arbeiterdemonstrationen am 1. Mai 1932 in Frankfurt am Main handelt es sich um die einzige bildliche Überlieferung des Ereignisses. Dabei fängt die damalige Studentin mit den Schnappschüssen ihrer Leica-Kleinbildkamera mehr ein als die Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten. Es ist die Krise einer gespaltenen Bevölkerung, die in der Katastrophe des Nationalsozialismus endete.

Ausstellungsansicht „Aufbruch im Umbruch – Die Fotografie in der Weimarer Republik“ mit Gisèle Freund Dokumentationen der Arbeiterdemonstrationen am 1. Mai 1932 in Frankfurt am Main

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.