Wege zur Farbfotografie – Photochromie

Zur Herstellung von Fotografien blieben aufwändige Edeldruckverfahren, wie der Name vermuten lässt, einem recht kleinen Kreise von Kennern und Liebhabern vorbehalten. Um die Fotografie als Medium dennoch für Amateure attraktiver zu machen, wurde im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verstärkt nach neuen Möglichkeiten dieses Mediums geforscht. Ein Ziel war, natürliche Farbe in das Bild zu bringen. Auf dem Weg zur Farbfotografie stellen wir Euch im nun folgenden sechsten Teil unserer Reihe „Techniken der Fotografie“ das Verfahren der Photochromie vor, einem Bindeglied zwischen dem Farbdruck und der Farbfotografie.

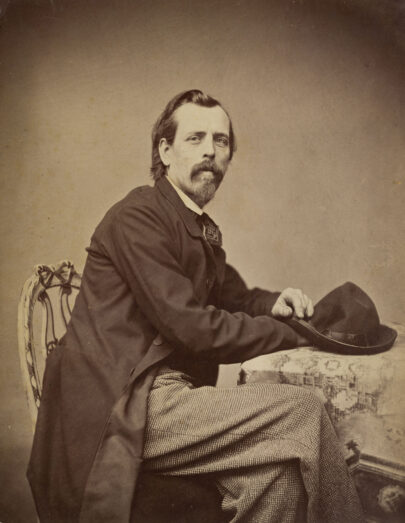

Auf dem Weg zur Farbfotografie: Vidal, Dolch, Photochrom, 1876. Foto: Städel Museum

Das bereits in den 1870er-Jahren von Léon Vidal (1833–1906), langjähriger Sekretär der fotografischen Gesellschaft in Marsaille, entwickelte Photochromverfahren ist eine Kombination fotochemischer und fotomechanischer Prozesse. Während bei einem fotochemischen Prozess das letztendlich sichtbare Bild durch eine chemische Reaktion von Licht mit lichtempfindlichen Substanzen, wie etwa Silbernitrat bei S/W-Fotos, erzeugt wird, wird bei einem fotomechanischen Prozess das Bild durch die Zugabe der farbigen Substanzen sichtbar.

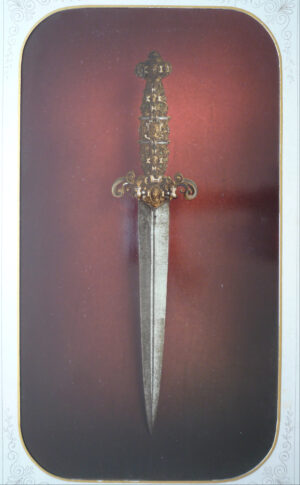

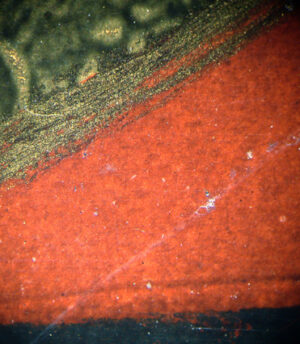

Vidal, Dolch, Detail: mehrere, teilweise überlappende und versetzt aufgelegte Druckschichten sind auf dem durchschimmernden Schwarz-Weiß-Abzug erkennbar.

Vom Schwarz-Weiß-Fotonegativ zum Farbbild

Vidal ging bei der Herstellung einer Photochromie folgendermaßen vor: Ausgangspunkt für die Entstehung der farbigen Abbildung war der Auszug eines Schwarz-Weiß-Fotonegativs. Davon fertigte Vidal bis zu zwölf Druckplatten für die einzelnen Farbschichten an. Diese Platten wurden von Hand bearbeitet, sodass die Partien, die nicht in der entsprechenden Farbe gedruckt werden sollten, manuell mit lichtundurchlässiger Farbe abgedeckt wurden. Die in dieser Art bearbeiteten Platten wurden separat entweder als Lithografie- oder als Pigmentdruckplatte umgesetzt und in der jeweiligen Farbe gedruckt. Dazu gehören bei Vidal auch kostbar wirkende Metallfarben, wie unsere Beispiele aus der 2011 vom Städel Museum erworbenen Fotosammlung Uta und Wilfried Wiegand glänzend veranschaulichen.

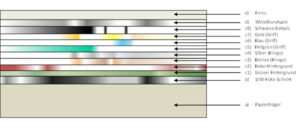

Wahrscheinliche Anordnung der einzelnen Bildschichten von Vidal, Dolch, 1876, nach mikroskopischer Untersuchung. Grafik: Städel Museum

Bei einer Lithografie wurde die fotografische Vorlage auf Lithoplatten gefertigt. Dies bedeutete, dass die Druckplatten bzw. Drucksteine fotomechanisch präpariert wurden. Danach wurden die Platten wie bei einer herkömmlichen Lithografie eingefärbt. Schließlich erfolgte der Druck der Platten auf die Basisschicht mit dem Auszug des Schwarz-Weiß-Fotonegativs.

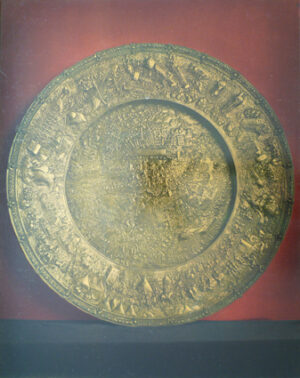

Vidal, „Plat de Charles V“, Photochrom, 1876. Foto: Städel Museum

Um einen Pigmentdruck herzustellen, wurde Papier, das mit lichtsensitiver, in dem Wunschton eingefärbter Gelatine- beschichtet war, dem Licht ausgesetzt. Dabei war das Papier stetig in Kontakt mit dem Negativ: Das Licht härtete die Gelatine aus, das Papier wurde gewässert und die noch löslichen Bereiche der Gelatineschicht dabei ausgewaschen. Diese ausgewaschenen Partien entsprachen den lichten Abschnitten („Highlights“) des späteren Bildes. Die verbleibende gehärtete Beschichtung, die das Bild trägt, wurde vom Trägerpapier auf das Blatt des Schwarz-Weiß-Abzugs aufgebracht.

Vidal, „Plat de Charles V“, Detail: Unter dem Mikroskop erkennbare, leicht zerkratzte Firnisschicht, die die Druckschichten wie Eis versiegelt. Foto: Städel Museum

Wie das Beispiel „Plat de Charles V“ zeigt, wurde von Vidal bisweilen auch eine Woodburytypie auf das Schichtpaket gebracht. Eine solche gleicht dem Prinzip des Pigmentdrucks bis zum Auswaschen der nicht gehärteten Gelatine. Allerdings war diese noch nicht zusätzlich pigmentiert. Anschließend konnte von der Gelatineschicht in Kontakt mit einer weichen Bleiplatte unter sehr hohem Druck eine Art Tiefdruckplatte angefertigt werden, die erneut mit nun entsprechend pigmentierter Gelatine eingefärbt und auf Papier abgedruckt wurde. Ein Vorteil dieser Technik ist die lange Haltbarkeit der Platte und die Wiedergabe feinster Details in den Abzügen. Abschließend wurde der so hergestellte Mehrfachdruck mit einem Firnis – ein transparenter Überzug – versehen, um eine hochglänzende Oberfläche zu erzielen.

Vidal, „Plat de Charles V“, Detail: Im Streiflicht sichtbares, typisches Relief der Woodburytypie. Foto: Städel Museum

Malerischer Effekt

Vidals Verfahren erzeugte zwar farbige Abbildungen, war jedoch, wie oben zu lesen, äußerst aufwendig und somit entsprechend teuer. Auch mutet das Ergebnis dieser überwiegend fotomechanisch entstandenen Arbeiten sehr malerisch und schwer an, ist somit Vidals Ziel der Farbreproduktion mittels Licht und der Darstellung farbiger Objekte noch merklich fern.

Frankfurt, Untermainkai, Photochrom-Postkarte um 1900.

Vidal übte das Verfahren ab etwa 1890 kommerziell aus und auch das Schweizer Unternehmen Orell-Füssli-Druck bzw. Photoglob produzierte erfolgreich in ganz ähnlicher Technik bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges farbige Post- und Ansichtskarten. Obwohl diese in ihrer Ästhetik beispielhaften Druckerzeugnisse Gegenstand einer Sammelmanie waren, wurde das Photochromverfahren auf dem Weg der Farbfotografie zum Mittel der Massenkommunikation von anderen Methoden überholt. Welche das waren, werden wir Euch im nächsten Teil unserer Serie „Techniken der Fotografie“ verraten.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.