Vergessene deutsche Konstruktivisten

Hermann Glöckner und Rudolf Jahns entwickelten ihre künstlerischen Überzeugungen unabhängig von Stilkonjunkturen. Das Städel nimmt nun die enge Verwandtschaft ihrer Werke genauer in den Blick.

Der eine lebte im Osten Deutschlands, der andere im Westen, getroffen haben sie sich vermutlich nie: Hermann Glöckner (1889–1987), der sein ganzes Leben in Dresden verbrachte, und Rudolf Jahns (*1896–1983), der vorwiegend in Holzminden in der Niedersächsischen Provinz arbeitete. Beide gehören zu den wichtigsten und zugleich unkonventionellsten Konstruktivisten der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts. Die Sonderpräsentation Hermann Glöckner und Rudolf Jahns. Geometrie als Gestaltungsprinzip in den Gartenhallen des Städel Museums stellt nun ihre Collagen, Gemälde, Wandobjekte und Skulpturen gegenüber. Formal und stilistisch sind die Arbeiten eng verwandt, umso hervorstechender sind ihre jeweiligen Besonderheiten in der direkten Gegenüberstellung. Die konzentrierte Kabinettpräsentation spiegelt auch ein zentrales Forschungsanliegen des Städel: die Verbindung von Nachkriegs- beziehungsweise Gegenwartskunst mit jener der 1920er- und 1930er-Jahre.

Aussstellungsansicht „Hermann Glöckner und Rudolf Jahns“: (v.l.n.r.) Hermann Glöckner, Paar symmetrischer Körper aus gefalteten Elementen, 1968; Rudolf Jahns: Komposition R10, 1928; Hermann Glöckner: Rhomboide und Parallelogramme auf rotem Grund, 1957, und Flächeneinteilung in Schwarz und Weiß, 26 kleine Faltungen, 1957, Foto: Städel Museum © VG Bild-Kunst, Bonn 2018 (alle Werke)

Glöckner und Jahns nehmen innerhalb der ungegenständlichen Avantgardebewegung eine Sonderposition ein. Beide gestalteten ihre Arbeiten abseits ästhetischer Dogmen und Regeln. Statt von einer strengen konstruktiven Formgrammatik, wie sie etwa Kasimir Malewitsch, El Lissitzky und László Moholy-Nagy anwendeten, ließen sie sich von einem fast experimentellen, forschenden Erkunden und Ausprobieren leiten.

Rudolf Jahns’ spielerische Leichtigkeit

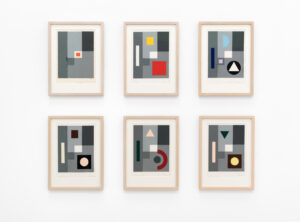

Klare Formen, rational und entpersonalisiert – dieser Maxime folgten die russischen Konstruktivisten und auch die De-Stijl-Gruppe um Theo van Doesburg. Jahns hingegen bricht das geometrische Vokabular aus Linie, Rechteck und Diagonale immer wieder auf, einmal durch eine organische Welle, ein anderes Mal durch scheinbar unsorgfältig ausgeschnittene und collagierte Papiere. Seine Bilder konstruiert er aus kleinen, teils überlappenden Segmenten und versetzten Linien, die konstruktivistische Formensprache ist von einer spielerischen Leichtigkeit durchzogen.

Ausstellungsansicht „Hermann Glöckner und Rudolf Jahns“: (v.l.n.r.) Rudolf Jahns, Horizontal – Vertikal (Vorstudie zu einem Ölbild) (No. 169), 1925/61; Häuser an der Steilküste von Boulogne-sur-Mer, 1931; Kompos. Statik 1924, 1924, Foto: Städel Museum © VG Bild-Kunst, Bonn 2018 (alle Werke)

Durch diese freie Interpretation der konstruktivistischen Malerei nahm Jahns auch innerhalb der Künstlergruppe „die abstrakten hannover“ eine Einzelstellung ein. Diese hatte er 1927 auf Initiative von Kurt Schwitters zusammen mit Carl Buchheister, Friedrich Vordemberge-Gildewart und Hans Nitschke gegründet.

Faltungen Hermann Glöckners

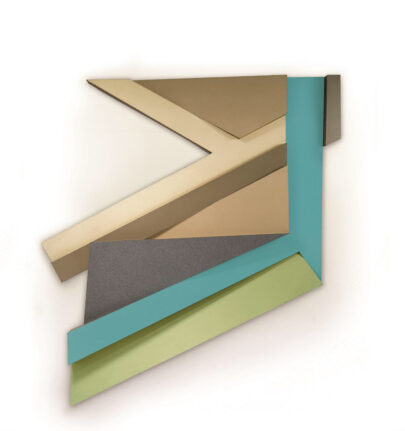

In den 1930er-Jahren entdeckte Glöckner die Faltung als zentrale Strategie seines Schaffens. Den Ausgangspunkt bildet hier jeweils ein Blatt Papier, dem er durch mehrmaliges Knicken eine konstruktiv-gebrochene Struktur einschreibt. Dieser Prozess ist noch heute an den zahlreichen auf dem Papier erkennbaren Falten ablesbar. Die so entstandenen Felder verwandelte Glöckner mittels Farbe in ein geometrisches Muster, dessen Formen ohne die gedankliche Herleitung über den vorherigen Faltungsprozess kaum zu verstehen sind. Wechselt er schon mit seinen zweidimensionalen Papierarbeiten zwischen Fläche und Raum, überführt er mit dem Objekt Paar symmetrischer Körper aus gefalteten Elementen (1968) den zweidimensionalen Bildträger endgültig in die Dreidimensionalität.

Ausstellungsansicht „Hermann Glöckner und Rudolf Jahns“: (v.l.n.r.) Hermann Glöckner, Ohne Titel, 1937/58; Rudolf Jahns, Relief, Konstr., 1925; Hermann Glöckner, Auch ein Relief, 1968; Rudolf Jahns, Collage No. 3B-3G (Konstruktiv), 1964 Foto: Städel Museum © VG Bild-Kunst, Bonn 2018 (alle Werke)

Zwischen Figuration und Abstraktion

Eine rein konstruktivistische Formensprache und Arbeitsweise finden sich weder bei Glöckner noch bei Jahns. Die Verschränkung von Naturbeobachtung und geometrisch-konstruktiver Abstraktion ist für beide Künstler bezeichnend: Leicht erkennt man etwa hinter einer abstrakten Welle bei Jahns das Abbild eines realen Landschaftselements. Und auch Glöckners Arbeit Ohne Titel (1937/58) und Auch ein Relief (1968) stehen unentschieden zwischen Figuration und Abstraktion. Während sich in der länglichen Malerei zwei im Profil wiedergegebene Köpfe zu einem abstrakten Muster verbinden, setzen sich in dem kleinen weißen Wandobjekt geometrische Elemente zu einem humorvollen Gesicht zusammen. Im Wandobjekt Relief, Konstr. (1925) bricht Jahns die Flächigkeit des Bildes nicht durch eine räumlich-perspektivisch gemalte Illusion, sondern indem er braune Kartonstreifen im rechten Winkel auf den Bildträger klebt, also das Bild in den Raum erweitert. Der angedeutete, im Profil wiedergegebene Kopf wird so zum Relief.

Ausstellungsansicht „Hermann Glöckner und Rudolf Jahns“: (v.l.n.r.) Rudolf Jahns, Relief, Konstr., 1925; Hermann Glöckner, Auch ein Relief, 1968 Foto: Städel Museum © VG Bild-Kunst, Bonn 2018 (beide Werke)

Fortsetzung nach dem Krieg

Wenngleich der Konstruktivismus im Kern ein Phänomen der 1920er-Jahre ist, verfolgten Glöckner und Jahns ihre künstlerischen Überzeugungen unabhängig von den Konjunkturen der Stile. Über die Jahrzehnte hinweg arbeiteten beide konsequent an denselben ästhetischen Fragestellungen. Vor allem bei Jahns kamen viele der Ideen und Entwürfe der 1920er-Jahre erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs zur tatsächlichen Ausgestaltung: Mit seiner Pensionierung als Finanzbeamter konnte er sich ab 1957 uneingeschränkt seiner Kunst widmen – und verfiel in einen wahrlichen Schaffensrausch.

Ausstellungsansicht „Hermann Glöckner und Rudolf Jahns“: Rudolf Jahns, Collage No. 3B-3G (Konstruktiv), 1964 Foto: Städel Museum © VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Mitte der 1960er-Jahre griff Jahns Themen seiner frühen Collagen wieder auf und erprobte die schier grenzenlosen Möglichkeiten des Zueinander von Fläche, Farbe und Form in serieller Abwandlung. In Collage No. 3B-3G (Konstruktiv) ergeben sich zahlreiche Wechselwirkungen zwischen Farben und Formen. Die geschnittenen, handgestrichenen Papiere ermöglichten ihm – im Gegensatz zur Malerei oder Zeichnung – ein schnelleres und spielerisches Arbeitsverfahren.

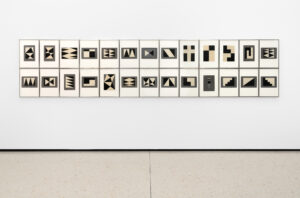

Das Bombardement Dresdens hatte Glöckners Atelier und damit den größten Teil seines Vorkriegsoeuvres zerstört. Doch auch er verfolgte seine konstruktivistischen Anliegen nach 1945 weiter. Eine seiner komplexesten und stringentesten Serien zum Thema Figur und Grund entwickelte er zu Beginn des Jahres 1957 innerhalb von 48 aufeinanderfolgenden Tagen: Flächeneinteilung in Schwarz und Weiß, 26 kleine Faltungen besteht aus 26 Blättern, die Glöckner mehrmals knickte und anschließend in Schwarz und Weiß als Positiv-negativ-Formen ausmalte . In der kurz darauf ausgeführten Arbeit Rhomboide und Parallelogramme auf rotem Grund (1957) kombinierte er einzelne dieser Muster mit einer in groben Pinselstrichen bemalten Grundfläche.

Ausstellungsansicht „Hermann Glöckner und Rudolf Jahns“: Hermann Glöckner, Flächeneinteilung in Schwarz und Weiß, 26 kleine Faltungen, 1957, Foto: Städel Museum © VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Die acht Jahrzehnte umfassenden Werkkonvolute Hermann Glöckners und Rudolf Jahns veranschaulichen, wie der Konstruktivismus der Zwischenkriegsmoderne bei beiden Künstlern nach 1945 auf Resonanz stieß und von ihnen weiterentwickelt wurde.

1981 richtete das Sprengel Museum in Hannover Jahns eine erste Retrospektive aus, die er als 85-Jähriger noch erlebte. Zwei Jahre später verstarb er. Glöckner wurde kurz darauf anlässlich seines 95. Geburtstags mit einer Ausstellung im Kupferstich-Kabinett in Dresden gewürdigt. Eine sein Gesamtwerk präsentierende Ausstellung steht bis dato noch aus.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.