Die nackte Ikone

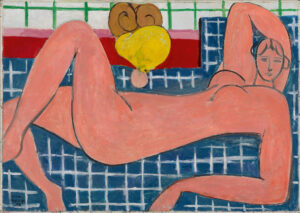

Ein selbstbewusstes Modell, eine gewagte Komposition: Henri Matisse’ „Großer liegender Akt“ ist eine Ikone der Moderne – und ein Highlight unserer aktuellen Ausstellung „Matisse – Bonnard“.

Harte Arbeit

Einmal begonnen, hatte Henri Matisse seine Werke schnell vollendet – ganz im Gegensatz zu seinem Freund und Künstlerkollegen Pierre Bonnard, der sich mitunter über Jahre hinweg an seinen Bildern abarbeitete. Dieses Gemälde scheint jedoch auch Matisse mehr abverlangt zu haben. Dabei ist Großer liegender Akt eine von seinen bis dato – augenscheinlich – einfachsten, minimalistischsten Kompositionen. Von Mai bis Oktober 1935 dokumentierte er die mühsame Genese dieses Schlüsselwerks in insgesamt 22 Schwarz-Weiß-Fotografien.

Die Serie belegt, wie sich das Bild von einer anfänglich sehr viel konventionelleren Aktdarstellung hin zu einer Ästhetik radikal reduzierter Formen entwickelte. Was anfangs eine monochrom gestaltete braune Liege war, wich nur allmählich einem weißblauen Karomuster, das die Zweidimensionalität des Bildes eher hervorhebt als kaschiert. Auch der zitronengelbe Blumenstrauß und die schneckenförmige Rückenlehne drückte Matisse immer weiter in die Fläche, sodass sie in der Endfassung kaum mehr auszumachen sind.

Henri Matisse: Großer liegender Akt, 1935, Öl auf Leinwand, Baltimore Museum of Art © Succession H. Matisse / VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Schritt für Schritt zum Scherenschnitt

Offensichtlich fiel Matisse die flächige Verzahnung von Grund und Figur keineswegs leicht. Bei zahlreichen Änderungen in der Ölschicht – in der Kunstgeschichte spricht man hier von einem pentimento – griff Matisse tief in die Trickkiste. Wenn man sich zum Beispiel eine Aufnahme vom 23. Mai genauer anschaut, erkennt man einfarbige Papierstreifen, die Matisse mit Nadeln an der Leinwand befestigt hat. Den erzielten Effekt simulierte er daraufhin bei der erneuten Übermalung. Matisse wandte diese Technik immer wieder an, um die Komposition nach und nach in die Fläche zu drücken.

Dokumentation von Großer liegender Akt, 23. Mai 1935

Markantestes Ergebnis dieses Verfahrens ist die nahezu monochrom in pink gehaltene, intensiv leuchtende Ausgestaltung des weiblichen Körpers. Schwarze Umrisslinien verstärken dessen schablonenhafte Wirkung. Und so erklären sich auch die zahlreichen Einstichlöcher, die noch heute die ganze Leinwand als kleine, schwarze Punkte überziehen.

Henri Matisse, Großer liegender Akt, Detail

Von dieser Arbeitstechnik mit ausgeschnittenen Papierbögen war es übrigens nur noch ein kleiner Schritt zu Matisse’ späteren Scherenschnitten, die als Meilenstein der modernen Kunst gefeiert wurden. Beispiele davon finden sich in seinem Künstlerbuch Jazz (1947), dessen Abbildungen gemeinsam mit dem Großen liegenden Akt in der Ausstellung Matisse – Bonnard im Städel zu sehen sind.

Ausstellungsansicht „Matisse – Bonnard“

Berühmtes Modell, illustre Käuferinnen

Allerdings ist Großer liegender Akt nicht nur aufgrund seiner ausgeklügelten Entstehung so bekannt. Das Gemälde gilt auch als Hommage an Matisse’ letztes bedeutendes Modell Lydia Delectorskaya. Die russischstämmige Ateliergehilfin regte ihn zu vielen seiner bedeutendsten Kompositionen an und spielte schließlich auch bei der Verwaltung seines Nachlasses eine zentrale Rolle. Selbstbewusst und vollkommen entspannt, fast kokett, präsentiert sich die nackte Lydia dem Betrachter – und erinnert damit auch stark an Matisse’ Odaliskenbilder der 1920er-Jahre.

Eine gewagte Komposition, ein starkes Modell – kein Wunder also, dass Matisse’ Ikone an zwei eigenwillige Besitzerinnen ging. Die in Baltimore ansässigen Schwestern Etta und Claribel Cone erwarben insgesamt über 42 Ölwerke von Matisse und vermachten sie später dem Baltimore Museum of Art, darunter auch den Großen liegenden Akt. Die 22 Fotografien sind nicht nur für uns heute ein wertvolles Dokument einer künstlerischen Herangehensweise, sie waren dem Selbstvermarkter Matisse auch ein schlagendes Verkaufsargument. Noch während seiner Arbeit an dem Gemälde schickte er sie nach und nach als Köder Richtung USA: Seht her, dieses aufwendige Meisterstück hat natürlich seinen Preis. Die Schwestern zahlten ihn.

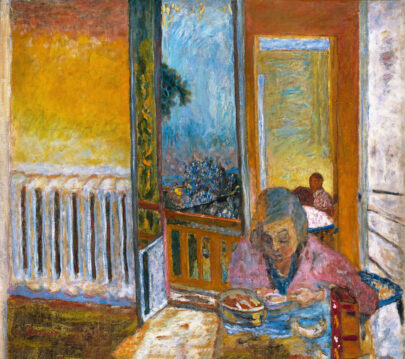

Spannungsreicher Dialog

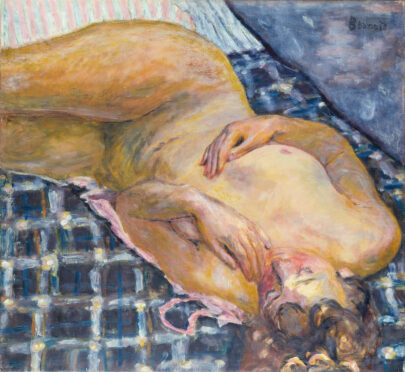

Gut möglich übrigens, dass Matisse’ Entscheidung, schließlich ein blauweißes Karomuster als Hintergrund des Werkes einzubeziehen von einem Werk seines Freundes Bonnard inspiriert war: dem kompositorisch eng verwandten Bild Liegender Akt auf weißblau kariertem Grund (um 1909). Die beiden Werke treten in unserer aktuellen Sonderausstellung Matisse – Bonnard zum ersten Mal in einen spannungsreichen Dialog.

Pierre Bonnard: Liegender Akt auf weißblau kariertem Grund, um 1909, Öl auf Leinwand, Städel Museum, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V. (l.)

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.