Stadtflucht

Ausgerechnet die schöne Lagunenstadt taucht in der Kunst der venezianischen Renaissance kaum auf. Stattdessen träumen sich die Venezianer aufs Land – in ein frühlingshaftes Paradies, fernab aller Sorgen: Arkadien!

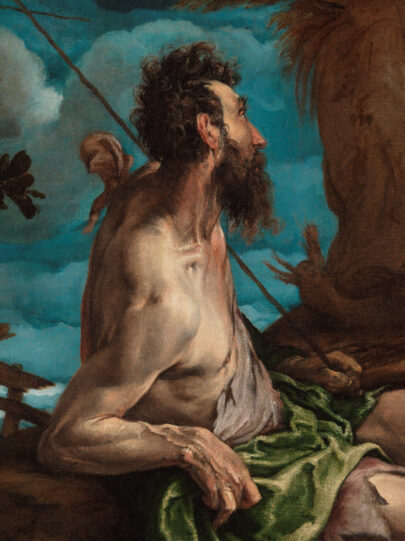

Diesen zwei nackten Schönheiten kann man sich nicht entziehen. Der betörende Blick über die Schulter, die offenen Locken, die weichen Rundungen, von sprießenden Blättern und Blüten umrahmt: Gekonnt zieht Jacopo Palmas Gemälde den Betrachter in seinen Bann. Einem heimlichen Beobachter gleich, erhalten wir Einblick in eine intim und erotisch anmutende Szene. Zum Anfassen nahe erscheinen die jungen Frauen, um die sich im Schutz eines Busches ein Spiel des Verbergens und Enthüllens entspinnt. Dahinter öffnet sich die weite Landschaft bis zu den Bergen und dem offenen Meer. Nur eine Stadtkulisse und ein davonsegelndes Schiff verraten die Präsenz einer alltäglichen Welt. Wohin entführt uns das verheißungsvolle Bild?

Jacopo Palma Vecchio, Zwei ruhende Nymphen, um 1510–15, Öl auf Pappelholz, Städel Museum Frankfurt am Main

Rund 500 Jahre nach seiner Entstehung berührt das Gemälde eine immer noch vertraute Sehnsucht: Das Wasser plätschert, der Wind säuselt in den Blättern; es duftet nach Gras und Blumen, und die Sonne wärmt die nackte Haut. Die freie Natur verspricht Sinnesfreuden, Unbekümmertheit und Erholung. Sich ins Grüne flüchten, den Alltag vergessen, alle Pflichten, Sorgen und gesellschaftlichen Zwänge hinter sich lassen – wer träumt nicht auch heute diesen Traum?

In der Kultur der Renaissance hat der Wunsch, aus der als überreizt oder verdorben empfundenen Zivilisation zu entfliehen, einen Namen: Arkadien! Diese immer frühlingshafte Landschaft ist im 16. Jahrhundert Schauplatz von Gedichten, Romanen, Musikstücken und zahlreichen Bildern. Arkadien ist die friedliche, fruchtbare Heimat von Halbgöttern und musizierenden Hirten. Nymphen, schöne, geisterhafte Frauen, wie sie auch auf Palma il Vecchios Gemälde zu sehen sind, baden in Flüssen und Seen, jagen durch Wälder und Felder und vergnügen sich mit ihren Liebhabern.

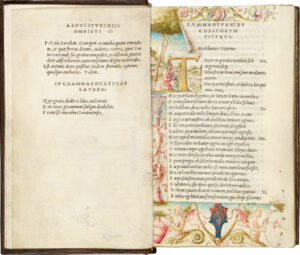

Vergil, Bucolica, Venedig: Aldo Manuzio, 1501, Druck auf Pergament; kolorierte Federzeichnung, anonymer Buchmaler, The University of Manchester, The John Rylands Library

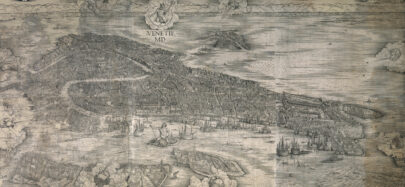

Ausgerechnet in der Lagunenstadt Venedig hatte die Traumlandschaft Konjunktur. Einschlägige Autoren der Antike, die das Bild des paradiesischen Arkadien nachhaltig geprägt hatten, wurden hier gelesen, studiert und – ganz im Sinne der Renaissance als Wiedergeburt der antiken Kultur – neu herausgegeben. Besonders einflussreich waren dabei die Bucolica (von griech. boukólos, Rinderhirte) des römischen Dichters Vergil (70–19 v. Chr.) und die Idyllia des Griechen Theokrit (um 270 v. Chr.). Beide Werke wurden um 1500 durch den Humanisten Aldo Manuzio, der in Venedig einen Verlag mit eigener Druckerpresse betrieb, neu ediert und in originaler Sprache veröffentlicht.

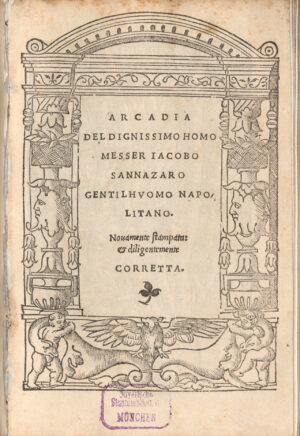

Theokrit beschreibt in seiner Gedichtsammlung Pflanzen und Hügel einer real existierenden Landschaft – Arkadien auf der Peloponnes. Vergil hingegen entwickelt erstmals die Idee einer symbolischen, aus Raum und Zeit entzogenen Ideallandschaft, einem Gegenbild zur realen Gesellschaftsordnung. Es war schließlich ein Neapolitaner, Jacopo Sannazaro, der diese Vorstellung im 16. Jahrhundert wieder populär machte. Sein Roman Arcadia, der wohl erste Schäferroman der Geschichte, avancierte zum echten Bestseller in ganz Europa – nicht zuletzt dank der venezianischen Ausgabe von 1514, für die wiederum der einflussreiche Verleger Manuzio verantwortlich war.

Jacopo Sannazaro, Arcadia, Venedig: Niccolò and Vincenzo di Paolo, 1524, Bayerische Staatsbibliothek, München

Die Handlung des Romans verdeutlicht die Faszination Arkadiens für die Menschen der frühen Neuzeit: Ein junger Mann flüchtet vor politischen Unruhen und aus enttäuschter Liebe von der Stadt aufs Land. Als Hirte verkleidet, lässt sich der gebildete Städter durch die Einfachheit und Unverfälschtheit des Landlebens treiben, umgeben von Musik und sanfter Erotik, inspiriert von den kreativen Energien der Natur. In Arkadien gibt es keine harte Arbeit, keine Pflichten. Die sprießende Landschaft versorgt die Bewohner wie von selbst mit allem Lebensnotwendigen.

Dennoch bleibt die Grundstimmung der Erzählung seltsam wehmütig. Die Idylle von Arkadien ist bedroht: Irgendwo da draußen lauern Krankheit und Krieg. Der Städter weiß, dass er eines Tages in sein reales Leben zurückkehren muss. Vollkommene Freiheit, die Erfüllung aller Liebeswünsche kann es auf Dauer für ihn nicht geben. Zurück bleibt eine nostalgische Melancholie. Und doch veranschaulicht der Traum von Arkadien eine Utopie, oder vielmehr die Hoffnung darauf, dass eine längst verlorene Ursprünglichkeit des menschlichen Lebens wiederkehren könnte.

Guilio und Domenico Campagnola, Landschaft mit musizierenden Hirten, um 1510-17, Kupferstich, Städel Museum, Frankfurt am Main

Der symbolische Ort Arkadien bietet Anlass, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen, die Gedanken um Mögliches, aber auch Unmögliches kreisen zu lassen. Das spiegelt sich ebenfalls in Giulio Campagnolas Kupferstich Landschaft mit musizierenden Hirten. Die Grundkomposition des Bildes ist der von Palmas Zwei ruhende Nymphen vergleichbar: Im unmittelbaren Vordergrund sind die Bewohner Arkadiens platziert, in diesem Fall vier musizierende Hirten mit ihren schlummernden Schafen. Der Bach und Hain verdeutlichen ihr Dasein in und mit der Natur. Dahinter öffnet sich die Landschaft, die bei aller Schönheit von Spuren gesellschaftlichen Lebens durchzogen ist. In Campagnolas Kupferstich mischen sich bäuerlich-hölzerne Hütten, ein Gebäude mit Sonnenuhr, der Geschlechterturm einer mächtigen Familie sowie ein antikes Amphitheater zu einem Panorama menschlicher Bau- und Erfindungsgeschichte. Der freien Natur wird ein Bild der Zivilisation entgegengesetzt.

Guilio und Domenico Campagnola, Landschaft mit musizierenden Hirten (Detail), um 1510-17, Kupferstich, Städel Museum, Frankfurt am Main

Doch was treiben die Hirten in Campagnolas Arkadien? Es scheint, als habe der Künstler subtil, aber für den historischen Betrachter doch klar erkennbar, den verkleideten Städter unter den Hirten gekennzeichnet. So hält der zuvorderst sitzende Schäfer eine Viola da Gamba – ein nobles, dem gebildeten Musiker vorbehaltenes Streichinstrument. Die Drehleier des Hirten zu seiner Rechten und die Flöte der Hirtin sind hingegen in der Kultur der frühen Neuzeit als einfache Instrumente bekannt, die auch die Bauern und Gaukler spielten. Das Musizieren zwischen Mann und Frau, das Drehen der Leier, die Haltung der Flöte – im 16. Jahrhundert war die Anspielung auf den sexuellen Akt unverkennbar. Arkadien, so verdeutlicht dieses Bild, bleibt ein Traum. Selbst in scheinbarer Unschuld und Natürlichkeit lauert die Sünde.

Jacopo Palma Vecchio Zwei ruhende Nymphen (Detail), um 1510–15, Öl auf Pappelholz, Städel Museum Frankfurt am Main

Auch in Jacopo Palmas Darstellung der zwei Nymphen bleibt die reine Sinnesfreude nicht ungetrübt. Zwischen dem Betrachter und den üppigen Frauenkörpern erscheint auf dem Fluss ein Erpel. Für sein aggressives Balzverhalten bekannt, hält er dem männlichen Betrachter einen Spiegel vor. So sehr man auch von Arkadien träumen mochte, das Paradies war seit längst vergangenen Zeiten verloren.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.