La Serenissima!

Die Glänzende – so nannte man zu Tizians Zeit die stolze Stadt auf dem Wasser. Und stolz waren die Venezianer nicht nur auf das schöne Licht, sondern auch auf ihr politisches System, ihre Handels- und Innovationskraft.

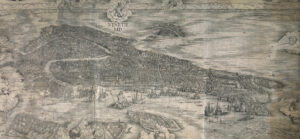

Ruft man ein Bild Venedigs vor seinem inneren Auge auf, so denkt man gleich an die unverkennbare Topografie der Lagunenstadt: Markusplatz, Rialtobrücke – all diese Sehenswürdigkeiten finden sich schon in Jacopo de‘ Barbaris Ansicht von Venedig (1498–1500), einem monumentalen Stadtplan von drei Metern Breite (hier im Detail). Er empfängt die Besucher gleich im Foyer der aktuellen Tizian-Ausstellung als Einstieg in eine vielschichtige Epoche der europäischen Malereigeschichte und in das thematische Panorama von Tizian und die Renaissance in Venedig.

Gleichzeitig zeigt der Holzschnitt mehr als nur eine Topografie: In ihm spiegelt sich das Selbstverständnis der Venezianer als mächtiges und friedliches Zentrum des internationalen Seehandels. Daher betonte de‘ Barbari neben dem politisch-religiösen Stadtzentrum am Markusplatz mit dem Arsenal auch die staatliche Schiffswerft und die kommerziellen Bezirke nahe der Rialtobrücke. Unterstützung erfährt die Lagunenstadt durch den Meeresgott Neptun und Merkur, den Schutzpatron der Kaufleute.

Jacopo de‘ Barbari, Ansicht von Venedig, 1498–1500, Holzschnitt auf 6 zusammengefügten Blättern, 137 × 284 cm, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung

Das venezianische Selbstbewusstsein stützt sich vor allem auf ein ausgeklügeltes politisches System, welches den sozialen Frieden scheinbar besser zu wahren vermochte als dies in vergleichbaren italienischen Großstädten der Fall war. Zudem bescherte kaufmännisches Geschick den Einwohner materiellen Reichtum. Nobili – so nannten sich die Adeligen, die Handel trieben – waren ein venezianisches Phänomen, das so auf dem Festland standesabträglich verboten war. Aber auch die unteren Stände wurden in das politische System miteinbezogen. Ihre Teilhabe wurde zwar präzise dosiert und von oben kontrolliert, aber dennoch als ehrenvoll empfunden – ein stabiles Konstrukt.

Tizian, Bildnis des Dogen Francesco Venier, 1554 - 56, Öl auf Leinwand, 113 x 99 cm, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Madrid

Der Doge war das Oberhaupt der Republik Venedig. Am unteren Ende der Machtpyramide standen die barnabotti, die die „kleinen Leute“ repräsentierten und lediglich einen Sitz im Großen Rat, dem Maggior Consiglio, besaßen. Durch das mit ihrem Amt verbundene Stimmrecht hatten sie durchaus die Möglichkeit, besonders arrogante nobili bei ihrer Bewerbung für höhere Ämter abzuweisen. Zwischen den barnabotti und den nobili nahmen die cittadini originarii den Rang einer bürgerlichen Beamtenschaft ein. Sie stellten das Personal der Dogenkanzlei, was ihnen administratives Insiderwissen verschaffte. Außerdem bekleideten sie die Führungspositionen der scuole grandi, den karitativen Bruderschaften, sodass sie auch in den Mittel- und Unterschichten als angesehene Persönlichkeiten wahrgenommen wurden. Der venezianische Politikbetrieb basierte auf einem System der Checks and Balances: Eine jährliche Ämterrotation, ein ausgefeiltes Lossystem bei der Wahl des Dogen und eine gegenseitige Kontrolle durch die Doppelbesetzung von Ämtern – all diese Maßnahmen sollten Machtmissbrauch verhindern.

Die Venezianer hatten also allen Grund, stolz auf ihre Stadt zu sein und zeigten dies in der Öffentlichkeit. Auch die Künstler profitierten von dem Reichtum, den das stabile politische System und der florierende Handel den Venezianern brachten. Sie konnten sich über eine Vielzahl an prestigeträchtigen öffentlichen Aufträgen durch die Stadt freuen. Aber auch die Adeligen und wohlhabenden Kaufleute investierten in Kunstwerke für ihre Privathäuser. Sowohl die große Nachfrage als auch die Konkurrenz um die Gunst der Auftraggeber förderte und forderte die Künstler. Um sich von ihren Konkurrenten abzuheben, entwickelte jeder seinen eigenen Malstil oder neue Bildthemen.

Dass die venezianische Malerei sich so erkennbar von derjenigen des italienischen Festlands unterschied, stand jedoch nicht nur im Zusammenhang mit einer kaufkräftigen Kundschaft, sondern auch mit den besonderen klimatischen Bedingungen. So sorgte vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit dafür, dass sowohl die direkt auf den Putz gemalten Fresken als auch auf Holztafeln ausgeführte Gemälde schnell beschädigt wurden. Früh wurde daher auf die Innovation der Leinwand, heute der gängigste und bekannteste Bildträger, zurückgegriffen.

Zum anderen verschaffte der rege Farbenhandel den venezianischen Malern Zugang zu den besten Pigmenten der Welt. Während man in Florenz in die Apotheke ging, um sich als Maler mit Farbpigmenten auszustatten, konnten sich die Venezianer von professionellen Farbhändlern beraten lassen, die auch die Glasbläsereien von Murano und die Textilbranche belieferten. Eine stärkere Affinität zur Farbe war ihnen daher schon aus Gründen der Verfügbarkeit in die Wiege gelegt.

Jacopo Palma Vecchio, Zwei ruhende Nymphen, um 1510–15, Öl auf Pappelholz, Städel Museum Frankfurt am Main

Auch das atmosphärische Licht, für das die Stadt so berühmt ist, mag so manchen Maler inspiriert haben. Das lassen allein schon die farblich stimmungsvollen Landschaftsdarstellungen vermuten. Jacopo Palma il Vecchio scheint zumindest das für die Lagunenstadt so typische gelblich-rosafarbene Licht vor Augen gehabt zu haben, als er seine zwei ruhenden Nymphen in eine idealisierte Landschaft setzte. Denn die Sonne, die den Hintergrund in ein gelbliches Licht taucht, leuchtet, als befände man sich am Meer.

Gerade jenes Meer und die Stadt Venedig, mit ihren prächtigen Häuserfassaden und Kanälen, sind in den Gemälden dieser Zeit jedoch merkwürdig abwesend. Anstatt ihre Stadt malerisch ins Bild zu setzen, wie es Canaletto rund 200 Jahre später tat, träumten sich die Maler auf ein idealisiertes Festland mit grünen Bäumen und saftigen Wiesen. Und vielleicht ist es auch diese Fähigkeit zum Träumen, die die Malerei der Venezianer so besonders macht.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.