Vom Schicksal gezeichnet

Ob in den Lazaretten des Ersten Weltkriegs oder unter der Überwachung des DDR-Staates – Künstler haben unter den widrigsten Umständen gezeichnet. Welche Rolle spielt die Zeichnung in politisch turbulenten Zeiten?

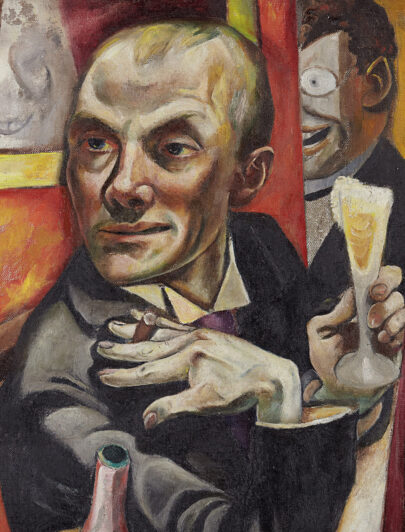

„[…] mein Lebenswillen ist augenblicklich stärker als je, trotzdem ich schon furchtbare Sachen miterlebt habe und selbst schon einigemale mit gestorben bin. […] Ich habe gezeichnet, das sichert einen gegen Tod und Gefahr“, diese Zeilen schrieb Max Beckmann im Oktober 1914 an seine Ehefrau nach Berlin. Es tobte der Erste Weltkrieg und Beckmann war als Sanitäter in Ostpreußen. Nur wenige Monate später berichtete er in einem weiteren Brief, nun aus Flandern, von seinem ersten Tag an der Front: „Tote wurden an uns vorbeigeschleppt, einen Franzosen, der halb aus seinem Grabe heraussah, habe ich gezeichnet. […] Ich habe eigentlich wenig Angst gehabt, ein seltsam fatalistisches Gefühl von Sicherheit umgab mich, so dass ich ruhig zeichnen konnte, während nicht allzu weit von mir Schwefelgranaten einschlugen, und sich die giftig gelben und grünen Wolken langsam vorbeiwälzten.“ Beckmann hat selbst in lebensgefährlichen Situationen zum Zeichenstift gegriffen. Es war ihm ein existenzielles Bedürfnis.

Nachdem Beckmann erschüttert von den schrecklichen Kriegserlebnissen einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte und beurlaubt wurde, begab er sich 1915 zu Freunden nach Frankfurt am Main. Hier vollzog sich der schärfste Bruch im Schaffen des Künstlers. Neben den Bildthemen wandelte sich auch seine Formensprache: Die ehemals weichen, tonigen Schraffuren wichen zunächst zittrigen, später scharfen Linien und klaren Flächen. Dieser stilistische Wandel lässt sich anhand der Porträtzeichnungen aus seinem Frankfurter Bekanntenkreis nachvollziehen, darunter Bildnisse von Fridel Battenberg und Marie Swarzenski, der Ehefrau des damaligen Städel Direktors Georg Swarzenski.

Insbesondere im Medium der Zeichnung zeigen sich häufig die ersten Spuren eines stilistischen Wandels, denn seit jeher diente die Zeichnung Künstlern als Medium des Experimentierens, Suchens und Findens. Neue Ausdrucksformen werden beim Zeichnen erstmals erprobt, ohne dass die Öffentlichkeit sogleich einen Blick darauf wirft und urteilt.

Auch die sich wandelnde Formensprache im Werk Ernst Wilhelm Nays lässt sich zuallererst in seinen Papierarbeiten ablesen. Ihm war es wie vielen anderen Künstlern nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht möglich, an das zuvor Geschaffene anzuknüpfen. Nay kehrte im Mai 1945 aus dem Krieg zurück und kam zunächst bei der befreundeten Sammlerin und Mäzenin Hanna Bekker vom Rath in Hofheim am Taunus unter. Später erinnerte er sich, dass ihn die existenziellen Kriegserfahrungen zu einer zunehmenden Abstraktion von Figur und Raum drängten: „Die Entwertung des Lebens bedurfte einer härteren Gegenüberstellung von Bild zu Mensch und Raum, um das Humane, den Wert des Lebens wieder auffinden zu können [….].“ In seinem Spätwerk fand er schließlich zur reinen Abstraktion.

Ernst Wilhelm Nay, My 13 (Mykonos), 1964, Aquarell auf rauem Velin, Städel Museum, Frankfurt am Main © Elisabeth Nay-Scheibler, Köln / VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Auch viele junge Künstler verspürten damals den Wunsch nach Neuem und entwickelten eine abstrakte Bildsprache, ausschließlich aus Farbe und Form. Wegweisende Impulse erhielten sie dabei vor allem durch Reisen nach Paris. Hier entdeckte unter anderem Bernard Schultze Anfang der 1950er-Jahre die Aquarelle von Wols mit ihren feinen Linien, aus denen surreal anmutende Fantasiegebilde erwuchsen. Diese Zeichnungen entfalteten für die jungen Künstler eine befreiende Kraft und wurden zur Keimzelle einer neuen abstrakten Kunst, der Art Informel.

Doch schon bald empfanden viele Studenten, die den Unterricht bei Künstlern des Informel an den Akademien besuchten, die reine Abstraktion als, wenn man so will, zu unpolitisch. Sie erhofften sich einen offenen Umgang mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg und machten zu Beginn der 1960er Jahre die jüngste deutsche Geschichte zu ihrem Thema. Dafür griffen sie explizit auf eine figürliche und gegenständliche Bildsprache zurück. So stellten Eugen Schönebeck und Georg Baselitz in ihren Farbstift- und Tuschezeichnungen deformierte, von Narben, Wunden und Geschwüren bedeckte Körper dar.

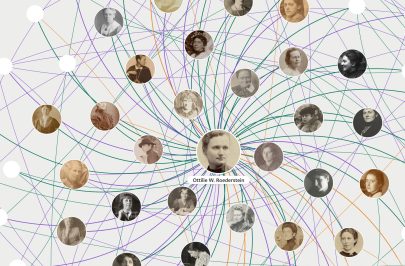

Der aus Dresden stammende A. R. Penck entwickelte aus einfachen Zeichen eine Art Geheimschrift, mit der er die Gesellschaft und die in ihr wirkenden Spannungen und sozialen Beziehungen darstellte. Buchstaben und mathematische Zeichen bettete der Künstler etwa in der Zeichnung Grund von 1975/76 in ein farbig leuchtendes Geflecht ein. Penck wurde in Ostdeutschland wegen seiner politischen Einstellung und seiner Verbindungen in die BRD überwacht und in den Untergrund gedrängt. Darauf könnte auch der Titel der Zeichnung anspielen.

A.R. Penck, Grund, Aquarell auf rauem Velinpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main © VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: © Städel Museum

Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland wurde von einer ganz eigenen Stimmung begleitet, die Gerhard Richter 1989/90 in zarten und feinfühligen Grafitzeichnungen einfing. Sie vermitteln in ihrer dynamischen Sprache noch heute etwas vom damaligen Zusammen- und Aufbruch.

Gerhard Richter, 2.11.1989, 2. November 1989, Grafitstift und Grafit flächig angerieben auf glattem weißem Karton, Städel Museum, Frankfurt am Main, © Gerhard Richter

In der Moderne gewann die Zeichnung an Eigenständigkeit, wurde zum Medium, um das – wie es August Macke beschrieb – „ungeheure Leben“ einzufangen. In Zeiten staatlicher Überwachung und Unterdrückung wurde die Zeichnung zum Medium des freien Denkens. Doch mehr noch, wie Beckmanns eingangs zitierte Worte unterstreichen, wurde das Zeichnen zum Akt, um sich seiner eigenen Lebendigkeit, seiner eigenen Existenz zu vergewissern.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.