Die Zeichnungen der Zeit

Über 100.000 Grafiken aus sieben Jahrhunderten – es braucht viele Forschergenerationen, um eine so umfangreiche Sammlung zu erschließen. Jenny Graser hat im Städel nun alle deutschen Zeichnungen des 20. Jahrhunderts erforscht.

In den vergangenen zwei Jahren hast du aus 1800 Zeichnungen, alle entstanden im letzten Jahrhundert, etwa 100 für die aktuelle Ausstellung und einen Sammlungskatalog ausgewählt. Wie nähert man sich einem solchem Konvolut?

Man beginnt damit, sich alle Zeichnungen anzuschauen. Ich habe viel Zeit mit den Originalen verbracht, die im Tresor der Graphischen Sammlung chronologisch und nach Nationalitäten sortiert sind und in kleinen, großen und übergroßen Kisten und Mappen aufbewahrt werden. Glücklicherweise sind am Städel schon alle Zeichnungen durch ein Digitalisierungsprojekt in unserer Datenbank erfasst – das hat die Arbeit erleichtert. In einer ersten Runde habe ich mir zunächst einen groben Überblick verschafft, knapp 60 Künstler habe ich mir danach noch einmal genauer vorgenommen. Und in einer dritten Runde erfolgte die finale Auswahl in Abstimmung mit der Sammlungsleiterin, Regina Freyberger. Am Ende waren es 43 Künstler und rund 100 Meisterzeichnungen, die ich auch mit unseren Restauratorinnen genau untersucht habe. Gut 1 ½ Jahre habe ich zu all diesen Arbeiten geforscht, in Bibliotheken, Archiven und anderen Sammlungen recherchiert und Texte für den Bestandskatalog geschrieben. Der Katalog und die Ausstellung zeigen jetzt diese konzentrierte Auswahl. Der komplette Bestand unserer Zeichnungen ist im Studiensaal einsehbar und auf der Digitalen Sammlung veröffentlicht.

Kuratorin Jenny Graser in der Ausstellung "Große Realistik & Große Abstraktion", Foto: Städel Museum - Norbert Miguletz

Die Graphische Sammlung des Städel umfasst insgesamt über 100.000 Grafiken, darunter circa 25.000 Zeichnungen. Inwieweit ist dieser Bestand aufgearbeitet?

Die Bearbeitung des Katalogs und die Ausstellung wurden von der Stiftung Gabriele Busch-Hauck gefördert. Seit mehreren Jahrzehnten unterstützt diese Stiftung die Graphische Sammlung maßgeblich bei der Erforschung ihrer Bestände. So wurden bereits die deutschen Zeichnungen vom späten Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhundert bearbeitet. Aktuell widmet sich eine Kollegin den niederländischen Zeichnungen des 18. Jahrhunderts und ein weiterer Kollege der Zeichnungssammlung unseres Museumsgründers Johann Friedrich Städel. So werden nach und nach einzelne Bestände der Graphischen Sammlung tiefer erschlossen.

Ab wann und wie hat sich die Sammlung deutscher Zeichnungen des 20. Jahrhunderts entwickelt?

1906 wurde die sogenannte Städtische Galerie gegründet und dem Städel angeschlossen. Die Ausrichtung der Städtischen Galerie lag und liegt auf Werken zeitgenössischer Künstler. Der damalige Direktor Georg Swarzenski trug in den folgenden Jahren eine beachtliche Sammlung zeitgenössischer Zeichnungen zusammen. Ab 1918 hat er Werke von Max Beckmann erworben und die Sammlung um Arbeiten deutscher Expressionisten erweitert. Durch die Beschlagnahmeaktion „Entartete Kunst“ wurde diese Sammlung 1937 nahezu komplett aufgelöst, das Museum verlor fast 600 Papierarbeiten – nicht nur Zeichnungen – von Ernst-Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Beckmann, George Grosz oder Otto Dix.

Max Beckmann, Landsturmmann Ernst Pflanz, 1915, Bleistift, radiert, auf Velinpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main © VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: Städel Museum

Trotzdem bilden Beckmann und die Expressionisten heute noch einen Schwerpunkt der Sammlung.

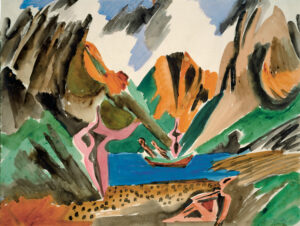

Dies geht vor allem auf die umfangreiche Frankfurter Privatsammlung von Carl Hagemann zurück. Ernst Holzinger, der Nachfolger Swarzenkis, hatte die gesamte Kunstsammlung Hagemanns durch den Krieg gerettet, indem er sie im Keller des Städel untergebracht und teilweise mit der Sammlung des Museums ausgelagert hatte. Aus Dankbarkeit übergaben die Erben Hagemanns 1948 nahezu alle Arbeiten auf Papier dem Städel, mehr als tausend Blätter, darunter Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Ernst Wilhelm Nay, Christian Rohlfs, Lyonel Feininger und Willi Baumeister. Durch diese großzügige Schenkung konnten die Lücken teilweise wieder geschlossen werden.

Ernst Wilhelm Nay, Lofotenlandschaft mit See und Kahn, 1938, Aquarell über Bleistift auf Vergé, Städel Museum, Frankfurt am Main © Elisabeth Nay-Scheibler, Köln / VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: Städel Museum

Wie ging es nach dem Zweiten Weltkrieg weiter?

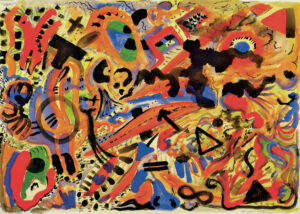

Zu Beginn der 1950er Jahre entwickelte sich Frankfurt mit der Künstlergruppe Quadriga zum Zentrum des Informel in Deutschland, ebenfalls ein Schwerpunkt unserer Sammlung. Dieser Bereich wird von Werken der nachfolgenden Künstlergeneration ergänzt, die sich deutlich vom Informel abgrenzte. Baselitz, Immendorff, Penck, Lüpertz oder Kiefer setzten sich intensiv mit der jüngsten deutschen Geschichte auseinander und kehrten zu einer figürlichen oder gegenständlichen Bildsprache zurück. Seit 2008 bereichert auch die Sammlung der Deutschen Bank unseren Bestand deutscher Zeichnungen.

Jörg Immendorf, C. D. Teilbau, 1978, Gouache auf Papier, Städel Museum, Frankfurt am Main © The Estate of Jörg Immendorff, Courtesy Galerie Michael Werner Märkisch Wilmersdorf, Köln & New York, Foto: © Städel Museum

Wie strickt man aus der Vielfalt dieser Arbeiten eine Erzählung? Du hast die Ausstellung mit dem Titel „Große Realistik & Große Abstraktion“ überschrieben.

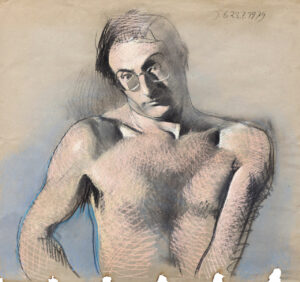

Der Titel greift ein Zitat von Wassily Kandinsky von 1912 auf: die „große Realistik“ und die „große Abstraktion“. Diese beiden Tendenzen haben sich damals besonders stark herauskristallisiert, sie bestimmten das folgende Jahrhundert weiter – ob in Abgrenzung zueinander oder als Synthese. Viele Künstler des 20. Jahrhunderts haben auf diese beiden Pole reagiert und sich dazu positioniert. Und sei es, dass jemand wie Johannes Grützke den Begriff „Realismus“ als Quatschwort und sich selbst nicht als „Realist“ bezeichnete, weil er sich ebenso als Surrealist oder Manierist verstand.

Johannes Grützke, Selbstbildnis, 1979, Pastellkreiden auf braunem Packpapier mit sechs Brandfehlstellen am unteren Rand, Städel Museum, Frankfurt am Main © VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: © Städel Museum

In der Ausstellung schwingen die tiefen Umbrüche des 20. Jahrhunderts mit. Wie haben sich die beiden Weltkriege und die innerdeutsche Teilung auf das Zeichnen ausgewirkt?

Die großen Umbrüche haben dazu geführt, dass Künstler ihren Stil an bestimmten Punkten ihres Lebens stark verändert haben. Auf der Suche nach einer neuen Form war die Zeichnung oft der erste Schritt, diese neue Form fernab des öffentlichen Urteils zu erproben. Auch ließ sich unter den widrigsten Umständen zu Papier und Stift greifen – in den Lazaretten während des Ersten Weltkriegs oder versteckt in den Wohnungen von Künstlern, die von den Nazis verfolgt wurden: Die Zeichenutensilien ließen sich schlicht schneller verstecken und rochen nicht so intensiv wie Ölfarbe. Es ist erschütternd zu lesen, wie Beckmann in den Schützengräben liegt und dennoch zeichnet, einfach, weil er es tun muss. Auch als Penck in der DDR unter Beobachtung stand, ließ er sich nicht davon abhalten zu zeichnen. Selbst wenn nicht alle Zeichnungen eindeutig politische Motive zeigen, schwingen die Ereignisse des 20. Jahrhunderts doch immer mit.

A.R. Penck, Grund, 1975-1976, Aquarell auf rauem Velinpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main © VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: © Städel Museum

Das Projekt endet mit dem Jahr 1990 – welche Perspektive öffnet sich ab hier?

Bis zum Mauerfall haben Künstler in Deutschland immer wieder gegen Grenzen angezeichnet und sind für Demokratie eingetreten. Dieses Versprechen hat sich in den 1990er-Jahren eingelöst – auch wenn wir durch nationalistische Tendenzen gerade wieder einen Rückwärtstrend beobachten. Hier möchte ich persönlich gern weiter forschen, zur Frage, wie Künstlerinnen und Künstler ihre gewonnene Freiheit umgesetzt haben.

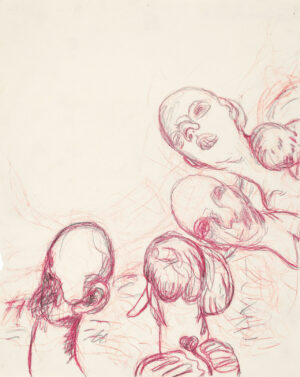

Georg Baselitz, Oberon, 1964, Bleistift und Farbstift auf geripptem Büttenpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main © Georg Baselitz 2019, Foto: © Städel Museum

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.