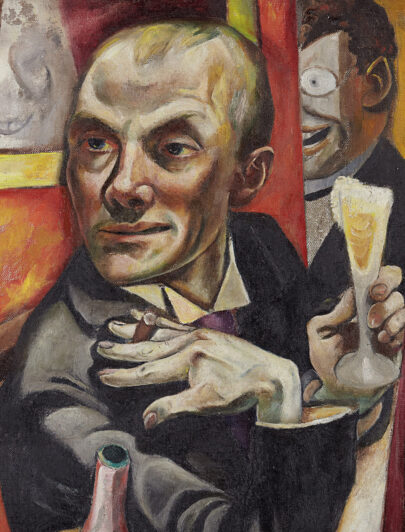

„Jahrhundertkünstler“

Victor Vasarely war der Liebling der Swinging Sixties – dabei umfasst sein Werk ganze sechs Jahrzehnte. Warum zeigt das Städel nun neben dem berühmten Op-Art-Künstler auch den unbekannten Vasarely?

Jede Generation kann heute etwas mit Vasarelys optischen Illusionen anfangen: Die einen fühlen sich in ihr Jungendzimmer zurückversetzt, die anderen denken an 3D-Filme, Computerspiele und Virtual Reality. Wie kommt es, dass das Städel einen Künstler zeigt, der so sehr in der Massenkultur verankert ist?

Martin Engler: 2009 haben wir ein Gemälde von Vasarely erworben, das Ender der 50er-Jahre entstanden ist. Fugue kündigt sein Hauptwerk schon an: ein Quadrat im Quadrat im Quadrat; Linien, die sich gegeneinander verschieben, sodass ein Flirren entsteht. Das ist der Beginn der Op-Art. Aber es ist noch keines dieser typischen Vasarely-Bilder der 1960er-Jahre, es dokumentiert die Anfänge. Und hier steckt die Idee zur Ausstellung drin.

Victor Vasarely, Fugue, 1958–1960, Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main, Eigentum des Städelschen Museums-Verein e.V., © VG Bild-Kunst, Bonn 2018, Foto: Städel Museum

Wir wollten genauer verstehen, wer dieser Künstler ist, der heute vor allem für seine Arbeiten der 60er und 70er wahrgenommen wird. Wo kommt er her? Vasarelys Werk umspannt sechs Jahrzehnte, er wurde geprägt durch die Avantgarden der 20er- und 30er-Jahre. Unsere zentrale Frage war daher: Wie kann man ihn aus der klassischen Moderne herleiten? Wir wollen einen größeren Bogen spannen und dazu rollen wir die Geschichte vom Ende – Vasarelys Höhepunkt – zum Anfang hin auf.

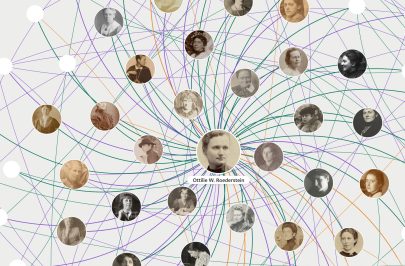

Jana Baumann: Wir konnten viele Schlüsselwerke zusammentragen, in denen Vasarely erstmalig neue Bildideen formuliert hat. Die Ausstellung bietet die Gelegenheit, auch sein unbekanntes Frühwerk zu entdecken. Eine Herausforderung für uns war, dass viele Arbeiten international in privaten wie öffentlichen Sammlungen verstreut sind. Man ist dem Projekt aber überall mit großer Offenheit und Enthusiasmus begegnet, denn Vasarely wurde lange nicht so umfassend gezeigt.

Beginnen wir beim späten Vasarely: Wo steht er Anfang der 70er – also dort, wo die Ausstellung ansetzt?

ME: 1972 wurde sein Speisesaal für die Deutsche Bundesbank eröffnet, hier betreten wir die Ausstellung – wir haben den kompletten Raum eins zu eins in die Museumsräume überführt. Vasarely befindet sich auf dem Zenit seiner Karriere, ist einer der wichtigsten Künstler Europas. Er hat das Emblem der Olympiade von München und das Markenlogo von Renault gestaltet. David Bowie hatte sogar eines seiner Plattencover von Vasarely gestalten lassen. Zu dieser Zeit geht der Künstler Vasarely in der Popkultur auf. Die meisten haben heute Tapeten- und Poster-Déjà-vus, wenn sie an seine Op-Art denken.

Blick in den Speisesaal der Deutschen Bundesbank (links, Foto: Wolfgang Günzel) und in die Ausstellung im Städel (Foto: Städel Museum)

Die Ausstellung beamt uns sofort in diese Zeit. Da springt uns Vasarely mit seiner „Vega“-Serie förmlich entgegen. Was war die Idee hinter seiner Op Art?

JB: Die Farbigkeit und Gestalt der Werke spiegeln das Lebensgefühl der Swinging Sixties – als habe Vasarely einen ganz eigenen Beitrag zur Pop-Art leisten wollen. Dahinter steht unter anderem die Idee einer Demokratisierung der Kunst: Jeder sollte seiner Meinung nach einen Zugang zu Kunst haben. Vasarelys Op-Art hat eine Unmittelbarkeit, die unser Auge direkt anspricht. Allein durch die Form- und Farbstruktur, das Gegeneinander von Positiv und Negativ, Vorder- und Hintergrund, von Form und Fläche entstehen flirrende Oberflächen, auf die jeder physisch wie psychisch reagiert.

Ausstellungsansicht „Victor Vasarely. Im Labyrinth der Moderne“, Foto: Städel Museum

Wie konnte sich diese Ästhetik letztlich auch so erfolgreich verbreiten?

JB: Vasarely war an dem Zusammenwirken von Kunst, Design und Architektur interessiert. Er wollte die Welt durch Gestaltung verändern. Im Jahr 1959 erfand er sein Plastisches Alphabet, ein Bildsystem, bei dem sich jeweils zwei Formen und Farben neu kombinieren ließen. Diese Erfindung ermöglichte es ihm, Reproduktionen in Form von Tapisserien, Spielzeug, Möbeln oder architektonischen Interventionen herzustellen. Seine Bildsprache wurde dadurch in der Öffentlichkeit irgendwann so allgegenwärtig, dass er sich als Künstler letztlich selbst abgeschafft hat.

Wieso hat er diese Entwicklung in Kauf genommen?

JB: Vasarely war von einer Utopie getrieben: Kunst für alle. Deswegen nicht nur die Überproduktion seiner Kunst, sondern auch sein Rückgriff auf Design und die architektonischen Experimente. Sein Anspruch war es, die Welt zu verbessern und mit der Kunst in den Alltag der Menschen hineinzuwirken. Diese Idee, Kunst und Alltag zu verbinden und das Leben der Menschen mit einer zeitgemäßen Ästhetik zu durchdringen, gab es auch schon beim Bauhaus der 1920er- und 30er-Jahre. Vasarely überführte das Prinzip in die kommerzialisierte Gesellschaft der Nachkriegszeit.

Ausstellungsansicht „Victor Vasarely. Im Labyrinth der Moderne“, Foto: Städel Museum

Die Ausstellung geht bis in die 20er-Jahre zurück. Was von seinen berühmten späten Werken ist in den frühen bereits angelegt?

ME: Das älteste Bild der Ausstellung stammt von 1929. Vasarely besucht zu dieser Zeit das Budapester Műhely, eine Privatschule, die dem Vorbild des Bauhauses folgte. Hier kommt er mit den internationalen Avantgarde-Strömungen in Kontakt, mit der geometrischen Abstraktion und den Utopien, die damit verbunden sind. Gleichzeitig setzt er sich schon in seinen frühen Arbeiten davon ab: Bei Vasarely dreht sich das Quadrat aus der Fläche, löst sich auf oder wirft Schatten. Viele seiner Werke sind gegenständlich. In einer seiner frühen Fingerübungen fällt ein Angelhaken ins Wasser und zieht konzentrische Kreise, bei einem anderen Werk verschlingt sich das abstrakte Muster zweier Zebras ineinander.

Ausstellungsansicht „Victor Vasarely. Im Labyrinth der Moderne“, Foto: Städel Museum

Hier erkennt man sehr gut, wie spielerisch Vasarely mit Form und Inhalt umgeht. Keines seiner frühen Bilder ist klar in sich gefügt, in ihnen kommt die Moderne ganz wörtlich in Bewegung. Diesen Moment der Verunsicherung fanden wir spannend. Und er findet sich auch in einer ganz zentralen Arbeit aus den 50er-Jahren wieder: Hommage à Malevich.

Kasimir Malewitsch hat 1915 eine Ikone der abstrakten Malerei geschaffen: das schwarze Quadrat, das nur sich selbst darstellt – ein Kunstwerk, das sich nicht weiter reduzieren lässt.

ME: Vasarely nimmt dieses Prinzip auf und entwickelt es weiter – Hommage à Malevich ist eigentlich das Programmbild dieser Ausstellung: Das festgefügte Quadrat, eben jene Ikone der Moderne, gerät in Bewegung, verdreht sich zur Raute.

Ausstellungsansicht „Victor Vasarely. Im Labyrinth der Moderne“, Foto: Städel Museum

Was hat es mit dem Ausstellungstitel „Im Labyrinth der Moderne“ auf sich?

ME: Die spannende Frage ist: Wie entwickelt jemand, der mit dem Gepäck der 30er-Jahre beladen ist, die moderne Kunst weiter? Gepäck heißt auch Zeitgeschichte, also Faschismus, Totalitarismus und Flucht. Wo gibt es eine Kontinuität, wo Brüche zwischen Avantgarde und Neoavantgarde. Vasarelys Werk bildet eine Klammer zwischen beiden Generationen und steckt gleichzeitig voller Widersprüche. Er bewegt sich in einem komplexen Geflecht und darauf spielt der Titel der Ausstellung an. Vasarely ist einer der wenigen Künstler, der Vertreter der Vorkriegs- und Nachkriegskunst ist. Deswegen ist er für uns ein Jahrhundertkünstler. Mit ihm schauen wir auch auf die Geschichte der Moderne – inklusive ihrer Problematiken.

Ausstellungsansicht „Victor Vasarely. Im Labyrinth der Moderne“, Foto: Städel Museum

Was ist aus Vasarelys großen Utopie geworden?

ME: Die Utopie, das Leben der Menschen gestalten zu können, war weder bei den frühen Avantgarden noch bei Vasarely nachhaltig. Der Bundesbank-Speisesaal ist hier aufschlussreich: Das beste Beispiel für seine architektonischen Integrationen ist eben keine Frankfurter Küche, sondern das hoch über der Stadt drohnende Casino des Bundesbankvorstandes. Vasarely hinterfragte die tradierten Vorstellungen vom Raum in der bildenden Kunst und erweiterte diese um einen aktiv mit dem Bild kommunizierenden Betrachter. Hier liegt letztlich sein wahres utopisches Potenzial.

Die Kuratoren in der Ausstellung: Martin Engler und Jana Baumann, Foto: Städel Museum

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.