Städel Stories

-

![Bertel Thorvaldsen (1770–1844); Hebe, 1815–1823; Marmor, 156,5 cm; Thorvaldsens Museum; Foto: Thorvaldsens Museum; Eigenhändiges Marmorexemplar nach dem originalen Gipsmodell aus dem Jahre 1806-1807]() „Schönheit und Revolution“

„Schönheit und Revolution“Kühlschrankerotik oder zeitloses Ideal?

Bevor unsere Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“ am Sonntag, 26. Mai 2013 ihre Pforten schließt, wollen wir den Titel der Schau auf unserem Blog noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. In diesem ersten Teil widmen wir uns deswegen dem Thema Schönheit, im nächsten Blogbeitrag der Revolution.

-

![Werk des Monats Mai: Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867); Odalisque, 1825; Lithografie, 132 x 210 mm; Städel Museum, Frankfurt am Main]() Werk des Monats

Werk des MonatsJean-Auguste-Dominique Ingres „Odalisque“

Drapiert auf einem Bett inmitten reicher Stoffe und orientalistischer Accessoires wirft die Haremsdame einen verführerischen Blick über die Schulter. Ihr nackter Körper ist in einer langen, geschwungenen Linie hingestreckt – sinnlich, betörend und anatomisch vollkommen unmöglich. Nur durch das Verlassen der naturalistischen Wiedergabe konnte Jean-Auguste-Dominique Ingres die monumentale Schönheit der Odaliske auf unserem Werk des Monats Mai darstellen. Zu bewundern ist sie nur noch bis Sonntag, 26. Mai 2013 in der Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“.

-

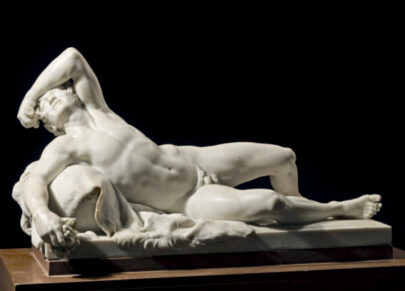

![Johan Tobias Sergel (1740–1814); Faun, 1774; Marmor, 47 x 86 cm; Sinebrychoff Art Museum,]() Künstlerleben zur Zeit des Klassizismus

Künstlerleben zur Zeit des KlassizismusAlle Wege führten nach Rom

Um 1800 strömten Künstler aus ganz Europa nach Rom. Ihr Ziel war, die antiken Kunstwerke im Original zu studieren, sie fanden dort aber auch noch andere Vorteile: Freiraum, Gleichgesinnte und rauschende Feste. Die Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“ zeigt Kunstwerke, die in dieser römischen Aufbruchs-Atmosphäre geschaffen wurden.

-

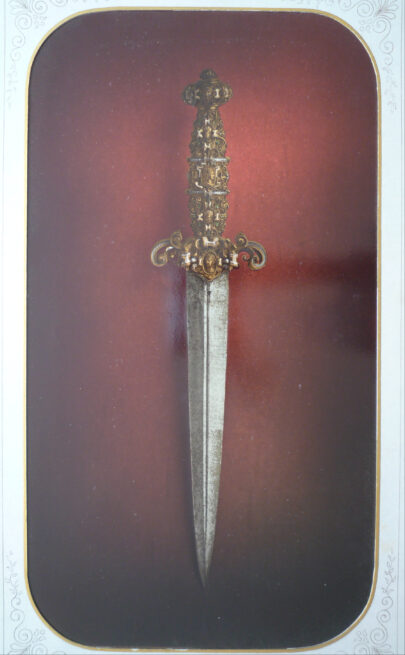

![Auf demWeg zur Farbfotografie: Vidal, Dolch, Photochrom, 1876. Foto: Städel Museum]() Techniken der Fotografie

Techniken der FotografieWege zur Farbfotografie – Photochromie

Zur Herstellung von Fotografien blieben aufwändige Edeldruckverfahren, wie der Name vermuten lässt, einem recht kleinen Kreise von Kennern und Liebhabern vorbehalten. Um die Fotografie als Medium dennoch für Amateure attraktiver zu machen, wurde im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verstärkt nach neuen Möglichkeiten dieses Mediums geforscht. Ein Ziel war, natürliche Farbe in das Bild zu bringen. Auf dem Weg zur Farbfotografie stellen wir Euch im nun folgenden sechsten Teil unserer Reihe „Techniken der Fotografie“ das Verfahren der Photochromie vor, einem Bindeglied zwischen dem Farbdruck und der Farbfotografie.

-

![Antonio Canova (1757–1822); Theseus und Minotauros, 1783; Gips, 150 × 160 × 95 cm; Possagno, Museo e Gipsoteca Antonio Canova; Foto: Norbert Miguletz]() „Schönheit und Revolution“

„Schönheit und Revolution“Der nackte Mann

Gleich zwei Ausstellungen widmeten sich vor Kurzem in Österreich ausschließlich der Darstellung des nackten männlichen Körpers in der Kunst. Aber auch im Städel Museum ziert derzeit ein unbekleideter Männerrücken das Plakat der Schau „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“. In der Ausstellung gibt es noch viele weitere nackte Tatsachen zu entdecken. Dies nehmen wir zum Anlass, um in unserem Blogbeitrag das Phänomen der Darstellung nackter Männer in der Kunst des Klassizismus genauer zu beleuchten.

-

![Mit der Schönheit Aug‘ in Aug‘: Die Heben von Antonio Canova und Bertel Thorvaldsen. Foto: Norbert Miguletz]() „Schönheit und Revolution“

„Schönheit und Revolution“Ewige Jugend: Ambrosia statt Botox

Sie stehen einander gegenüber und buhlen um die wohlgefälligen Blicke der Eintretenden. In der Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“ empfangen uns zwei schwesterngleiche Skulpturen, die beide Hebe, in der griechischen Mythologie die Göttin der Jugend, darstellen. Der Italiener Antonio Canova und der Däne Bertel Thorvaldsen haben ihre unvergängliche Schönheit in Stein gehauen.

-

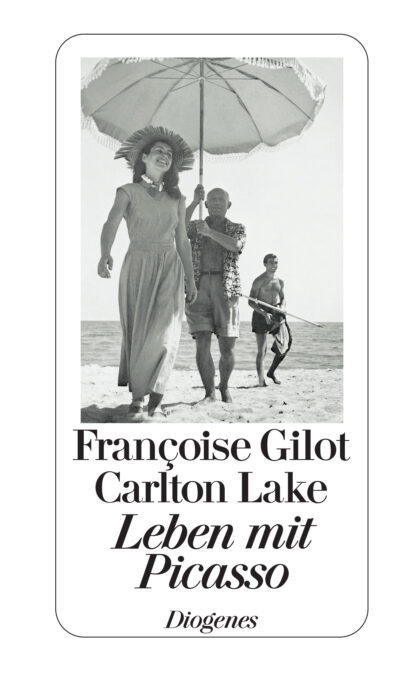

![Unser Buch des Monats im März: Françoise Gilot, Leben mit Picasso]() Unser Buchtipp im März

Unser Buchtipp im MärzFrançoise Gilot, Leben mit Picasso

Die Beziehung zwischen Künstler und Muse scheint ein alter Hut zu sein. Wie lohnenswert es jedoch sein kann, diese durchaus klischeebehaftete Konstellation einmal genauer in Augenschein zu nehmen, zeigen die bereits 1964 lebhaft niedergeschriebenen Erinnerungen Françoise Gilots: Die französische Malerin lässt uns nicht nur Zeuge ihrer außergewöhnlichen Liebesgeschichte mit dem damals fast 70-jährigen Picasso werden, sondern ebnet mit ihrem Buch „Leben mit Picasso“ gleichzeitig den Weg für ein tieferes Verständnis seines künstlerischen Œuvres.

-

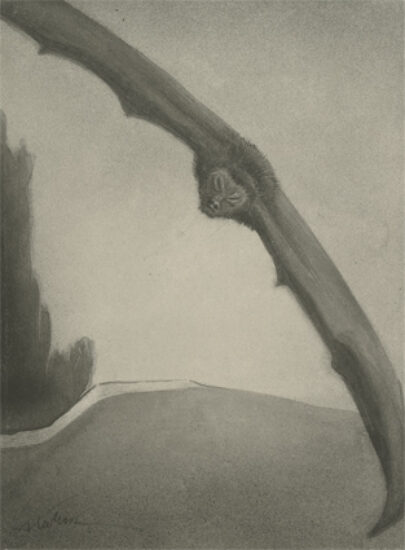

![Alfred Kubin; Friedhofsmauer, um 1902; Tusche, laviert, auf Papier; 24,8 x 18,2 cm; Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz]() „Schwarze Romantik“

„Schwarze Romantik“Die Bilderwelten des Alfred Kubin

Betrachtet man ein Porträt des Künstlers Alfred Kubin, so erblickt man ein gespenstisches Antlitz: Blässlich, kindlich, lächelnd und trotzdem melancholisch. Ein „greisenhaftes Kindergesicht“, wie Thomas Mann schrieb. 1898 ging der Grafiker, Illustrator und Schriftsteller Kubin nach München und unter dem Einfluss der dortigen Bohème schuf er Fluten verstörender Werke, die in der „Schwarzen Romantik“ natürlich nicht fehlen dürfen.

-

![Salvador Dalí; Traum, verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel, eine Sekunde vor dem Erwachen; 1944; Öl auf Holz, 51 × 41 cm; Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid; © VG Bild-Kunst, Bonn 2013]() Bild des Monats

Bild des MonatsDer kleine Dalí mit dem großen Titel

Wenn sich eine Ausstellung den Nachtseiten der Romantik zuwendet, ist mit wenig Licht zu rechnen. Und bricht doch der Tag herein, dann zeigt sich dieser nicht minder unheilvoll. Das taghellste Bild in der Ausstellung „Schwarze Romantik“ stammt von Salvador Dalí. In seinem Gemälde zeigt der Skandalkünstler, wie ein surrendes Insekt einen Traum auslösen kann und wie Traum und Wirklichkeit miteinander verwoben sind. Es trägt einen Titel, der für unseren Teaser schlicht zu lang ist. Deshalb sei nur so viel gesagt: (Alb-)Träume können einen spannenden und rätselhaften Einblick in die Abgründe des Menschen geben.

-

![Samuel Colman, Vor dem Weltuntergang, 1836–1838, Brooklyn Museum, Bequest of Laura L. Barnes]() 21. Dezember 2012

21. Dezember 2012Trendthema Weltuntergang!

Nur noch wenige Stunden bis zum 21. Dezember 2012, jenem Tag, an dem die Welt untergeht. Nein, dies ist nicht die Prophezeiung eines Sektenführers, keine obskure Illuminati-Verschwörungstheorie oder der nächste Hollywood-Blockbuster, sondern eine Annahme, die auf der astrologischen Zeitrechnung der Maya beruht. Grund genug für die Medien die allgemeine Endzeitstimmung auszurufen und den Weltuntergang zu beschwören. Die apokalyptischen Phantasmen, die sich derzeit in unseren Köpfen abspielen, sind in der Kunst schon längst gemalte Wirklichkeit.

-

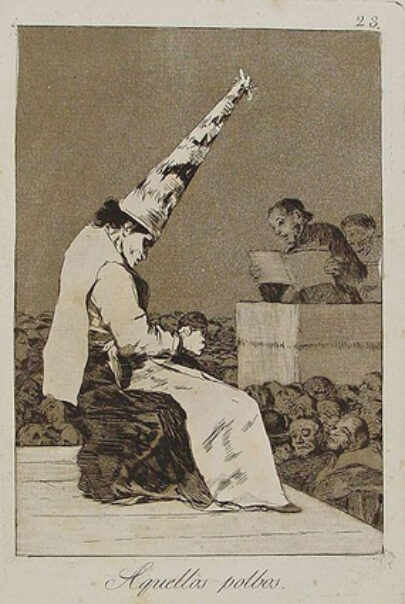

![Francisco de Goya; Alquellos polvos (aus: Los Caprichos); Blatt 23; 1797-1799; 1. Auflage; 1799; Radierung und Aquatinta; Städel Museum, Frankfurt am Main]() Goyas Radierungszyklus „Los Caprichos“

Goyas Radierungszyklus „Los Caprichos“Von haarsträubend bis komisch

Zu Lebzeiten konnte Francisco de Goya von dem 80 Blatt umfassenden Radierungszyklus nur 27 Exemplare verkaufen – und dies bei einer Auflage von 270 Stück. Dennoch verhalf der Zyklus seinem Schöpfer zu Ruhm und Bekanntheit in ganz Europa. Auch heute noch zählen „Los Caprichos“, die in der „Schwarzen Romantik“ zu sehen sind, mit ihrer schonungslosen Satire zu den Meisterwerken der gesellschaftskritischen Kunst und zu einem Schlüsselwerk Goyas.

-

![Arnold Böcklin; Villa am Meer; 1871-1874; Öl auf Leinwand; 108 x 154 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main]() Bild des Monats

Bild des Monats„Villa am Meer“ von Arnold Böcklin

Als letzten Spross eines alten ruhmreichen Geschlechts – so beschrieb der Maler Arnold Böcklin seine einsame Figur am Strand des Gemäldes „Villa am Meer“, unserem Bild des Monats Dezember. Sie trauere um ihren Gatten, der in der Ferne verschollen sei. Auch der prächtige Familiensitz und die sich im Seewind beugenden Trauerzypressen sind im Inferno der mediterranen Abendsonne dem Untergang geweiht. Währenddessen schlägt das fast bewegungslose Meer nur flach gegen den Strand. Hier steht die schwarzgekleidete Frau still und verlassen und mit nach innen gerichteten Blick.

-

![]() Verbindung

VerbindungRomantisches Frankfurt

So gegensätzlich die Großstadt Frankfurt am Main und die Epoche der Romantik auf den ersten Blick erscheinen, so gibt es doch vielfältige Verbindungen zwischen der pulsierenden Bankenmetropole und der kulturgeschichtlichen Epoche des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Mareike Hennig vom Kulturfonds Frankfurt RheinMain erläutert diese Verzweigungen, die sich nicht nur in der „Schwarzen Romantik“ wiederfinden lassen, sondern in Frankfurt RheinMain im kommenden Jahr auch in zahlreichen stattfindenden Literatur- und Musikveranstaltungen, Symposien und Exkursionen.

-

![]() Ausstellung

AusstellungDen Schrecken zum Leben erwecken – Schwarze Romantik im Horrorfilm

In der „Schwarzen Romantik“ sind neben Gemälden, Skulpturen und Zeichnungen auch Klassiker des Horrorfilms zu entdecken, denn auch die Filme „Frankenstein“, „Nosferatu“ oder „Dracula“ vermögen es, beim Betrachter nicht nur Unbehagen, sondern einen angenehmen Schauer hervorzurufen. Stefanie Plappert vom Deutschen Filmmuseum führt in die Welt des frühen Horrorfilms ein und zeigt auf, welche Einflüsse die bildenden Künste auf die filmischen Werke hatten.

-

![]() Bild des Monats

Bild des MonatsErnst Ferdinand Oehmes „Prozession im Nebel“

Zwischen bildgewordenen Albträumen und furchterregenden Satansvisionen bilden Landschaften den vermeintlichen Ruhepol der Ausstellung „Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst“. Ein Trugschluss. Das Adrenalin sinkt ab, aber der Pulsschlag bleibt. Mit seiner „Prozession im Nebel“ schuf Ernst Ferdinand Oehme ein Landschaftsbild, das keiner Schauerwesen bedarf, um Beklemmung und Unbehagen zu erzeugen – ein wahrer Landschaftsthriller. Subtil bemächtigt sich seine atmosphärische Stimmung unseres Gemüts, sie macht uns bange und hinterlässt ein Gefühl der Ungewissheit. Aber ein Hoffnungsschimmer bleibt. Unser Bild des Monats zeigt, wie düster die romantische Natur sein kann.

-

![]() Literatur und Kunst in der Schwarzen Romantik

Literatur und Kunst in der Schwarzen RomantikWo Worte vernichten und Blicke töten

Als „krankhaft“ bezeichnete Goethe die schaurigen Geschichten des romantischen Schriftstellers E.T.A. Hoffmann. Überhaupt hatten die Stoffe, aus denen die Vertreter der Schwarzen Romantik ihre Werke formten, nur noch wenig mit den klassisch aufklärerischen Idealen des Dichterfürsten zu tun. Das grelle Licht der Aufklärung hatte in Europa einen vernunftübersättigten Nährboden hinterlassen, auf dem sich eine Lust am Fantastischen, Abgründigen und Bösen regte. Ihre Symptome zeigten sich zuerst in der Literatur, deren Titel folgerichtig „Elixiere des Teufels“ oder „Blumen des Bösen“ lauteten. Doch der Keim war schnell übergesprungen: Zahlreiche Künstler übertrugen literarische Stoffe auf ihr Medium, gaben den dämonischen Protagonisten ein Antlitz oder ließen sich davon zu eigenen Bilderfindungen anregen.

-

![]() Neu im Städel

Neu im StädelVilhelm Hammershøis Interieur Strandgade 30

Das Städel freut sich über einen spektakulären Neuzugang: Aus einer englischen Privatsammlung heraus konnte der Städelsche Museums-Verein das Gemälde Interieur. Strandgade 30 (1901) von Vilhelm Hammershøi (1864–1916) für die Sammlung der Kunst der Moderne im Städel erwerben. Hammershøis Interieurdarstellungen dieser Jahre gelten bis heute als Markenzeichen des dänischen Malers, der bereits zu Lebzeiten einer der gefeiertsten Künstler Europas war. Für das Städel geht damit ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung.

-

![]() Analyse

AnalyseAnna Göldin – Europas letzte Hexe

Am 13. Juni 1782 schlug der Henker im schweizerischen Glarus Anna Göldin mit dem Schwert den Kopf ab. Diese letzte Hinrichtung einer Hexe in Europa wurde in einem typischen Hexenprozess vor dem protestantischen Gericht verhandelt: Die Verdächtige wurde verhört, gefoltert und anhand des so erreichten Geständnisses konnte „bewiesen“ werden, dass die Magd Anna Göldin die achtjährige Anne Miggeli Tschudi mit Stecknadeln vergiftet habe. Doch nicht die Vergiftung als solche war ausschlaggebend für die Empörung, die diese Hinrichtung über die Grenzen der Schweiz hinaus auslöste.

-

![]() Techniken der Fotografie

Techniken der FotografieTeil 4/10: Die gebannte Landschaft

Wie wir im letzten Teil der Reihe erfahren haben, waren bis 1845 die ersten Schritte der Fotorevolution im 19. Jahrhundert getan. Jedoch beschränkt sich die Fotografie noch auf einen kleinen Kreis von Künstlern und Wissenschaftlern mit finanziellem Freiraum. Die Entwicklung der Fotografie zum vielverbreiteten Massenphänomen und die wichtigsten Fortschritte unter der Vielzahl von Methoden und Prozeduren auf dem Weg dorthin werden wir in den folgenden zwei Teilen beleuchten.

-

![]() Bild des Monats

Bild des MonatsJohann Heinrich Füsslis "Nachtmahr"

Den Auftakt der in sieben Kapitel gegliederten Ausstellung „Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst“ gibt eine Gruppe bedeutender Gemälde von Johann Heinrich Füssli. Der zunächst in der Schweiz als evangelischer Prediger ausgebildete Künstler schuf mit seinem viel zitierten Gemälde „Der Nachtmahr“ aus dem Jahr 1790 das Sinnbild der schwarzen Romantik.

-

![]() „Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst“

„Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst“Ab Herbst zeigt sich das Städel von seiner dunklen Seite…

In der umfassenden Sonderausstellung „Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst“ widmet sich das Städel Museum im Herbst der dunklen Seite der Romantik und ihrer Fortführung im Symbolismus und Surrealismus. Mehr als 200 Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Fotografien und Filme spüren der Faszination zahlreicher Künstler für das Abgründige, Geheimnisvolle und Böse nach.

-

![]() Techniken der Fotografie

Techniken der FotografieTeil 3/10: Die großen Erfinder des 19. Jahrhunderts

Die Entdeckung der Fotografie kam nicht plötzlich und unerwartet. Sie war Folge einer Jahrhunderte währenden Beschäftigung mit den Phänomenen der Optik, Mechanik und Chemie. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts schafften mehrere Wissenschaftler gleichzeitig und zum Teil unabhängig voneinander den Durchbruch in der Entwicklung dauerhaft haltbarer fotografischer Verfahren.

-

Techniken der Fotografie

Teil 2/10: Die Camera obscura

Das Medium Fotografie existiert seit nunmehr 180 Jahren. Doch ihre Anfänge sind deutlich früher in der Geschichte zu verorten. Im zweiten Teil unserer Serie „Techniken der Fotografie“ gehen wir weit in die Geschichte zurück und stellen Euch mit der Camera obscura einen der wichtigsten Vorläufer der Fotografie vor.

-

Techniken der Fotografie

Teil 1/10: Fotografie im Fokus

„Ein Foto wird meistens nur angeschaut – selten schaut man in es hinein.“ Dieses Zitat des US-amerikanischen Fotografen Anselm Adams (1902–1984) stellen wir bewusst an den Beginn unserer neuen Blog-Reihe „Techniken der Fotografie“, in der wir die spannenden Entwicklungsstufen der Fotografie nachzeichnen möchten. In insgesamt zehn Teilen werden wir Euch dabei die wichtigsten Verfahren sowie deren historische Zusammenhänge anhand von Werken aus dem Bestand des Städel Museums vorstellen.

-

Hinter den Kulissen

Ein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege im Städel Museum

Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt und möchtest dich freiwillig engagieren? Du interessierst dich für Kunst? Die Organisation von Veranstaltungen macht dir Spaß? Dann ist ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege beim Städel vielleicht genau das richtige für dich.

-

Rückkehr

Botticelli kehrt zurück ins Städel Museum

Nach einer langen Reise ist Botticellis „Weibliches Idealbildnis (Simonetta Vespucci als Nymphe)“ wieder ins Städel zurückgekehrt. Neben Werken von Leonardo da Vinci, Donatello oder Bellini war die um 1475 gemalte Frankfurter „Simonetta“ ein Blickfang auf der Ausstellung „Gesichter der Renaissance“, die im letzten Herbst das Publikum im Berliner Bode-Museum und anschließend im Metropolitan Museum of Art New York begeisterte. Eine Besonderheit war Simonettas Begegnung mit ihrer etwa gleichzeitig entstandenen „Schwester“ aus Berlin, Botticellis nach links gewendetes „Profilbildnis einer jungen Frau“ aus der Berliner Gemäldegalerie.

-

Finanzen geklärt

Finanzierung der Städel-Erweiterung und Altbausanierung abgeschlossen

Einen Monat vor der Eröffnung des Städel-Erweiterungsbaus für die Präsentation der Gegenwartskunst und nach der Wiedereröffnung des sanierten Altbaus Ende 2011 ist die Finanzierung des Gesamtprojekts abgeschlossen. Den Schlusspunkt setzte heute der Städelsche Museums-Verein mit der Übergabe eines Schecks in Höhe von drei Millionen Euro. Die Spende erfolgte dank zahlreicher Beiträge von Mitgliedern, Benefizmitgliedschaften, kreativen Veranstaltungen sowie zweier privater Großspenden in jeweils siebenstelliger Höhe.

-

Neu im Städel

Städel erwarb Portrait Papst Julius' von Raffael und Werkstatt

Das Bildnis Papst Julius’ II. gehört zu Raffaels berühmtesten Werken. Das Porträt dieses außerordentlich kunstsinnigen, aber auch durchsetzungsfähigen und jähzornigen Papstes ist zwischen Juni 1511 und März 1512 in Rom entstanden. Es zeigt den bärtigen Papst lebensgroß in Dreiviertelfigur auf einem Lehnstuhl sitzend. Das Bildnis ist in mehreren Fassungen überliefert; die bekannteste befindet sich in der National Gallery in London, eine weitere in den Uffizien in Florenz. Das Städel Museum konnte jüngst eine bislang unbekannte Fassung des Porträts von Papst Julius II. von Raffael und seiner Werkstatt erwerben. Das 106,0 x 78,4 cm große, auf Pappelholz gemalte Bildnis ist kunsthistorisch und gemäldetechnologisch umfassend analysiert und untersucht sowie von alten Firnisschichten und Retuschen befreit worden. Es besticht nicht nur durch seine hohe künstlerische Qualität, sondern weist im Gegensatz zu der Londoner und Florentiner Fassung eine Reihe im Verlauf der Ausführung getätigter schöpferischer Veränderungen auf.