Kunst der Moderne

-

![]() Städel Mixtape

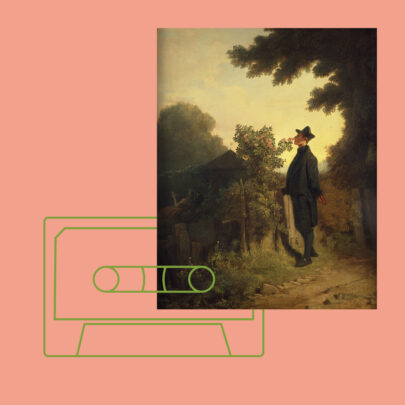

Städel MixtapeEdvard Munch – Eifersucht, 1913

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst und Meeresforschung mit Geologe Ralf Schiebel

Was sieht ein Geologe in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapePaula Modersohn-Becker – Mädchenkopf, ca. 1905

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Provenienzforschung

ProvenienzforschungEin Gemälde aus dem Besitz von Dr. Walter Stern

Zum Internationalen Tag der Provenienzforschung beleuchtet Iris Schmeisser die Geschichte des Werks „Heiliger mit Bär“ (1907) von Wilhelm Altheim.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeFerdinand Hodler – Genfer See mit den Savoyer Alpen, 1907–1911

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

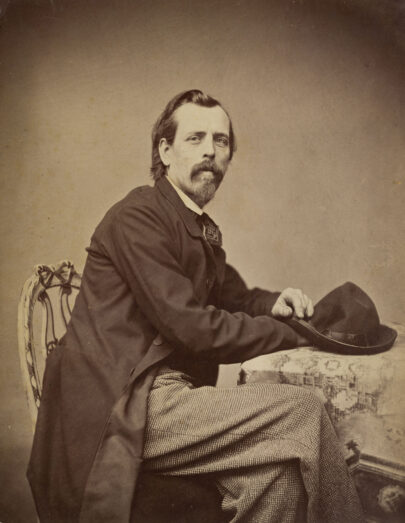

![]() Frankfurt forever!

Frankfurt forever!Der Fotograf, der Frankfurt verewigte

Kuratorin Kristina Lemke im Interview zur Ausstellung „Frankfurt forever! Fotografien von Carl Friedrich Mylius“.

-

![]() Kunsttechnologie und Restaurierung

Kunsttechnologie und RestaurierungGoethe unter dem Mikroskop

Zum ersten Mal seit 50 Jahren wird Tischbeins „Goethe in der römischen Campagna“ mit modernsten Technologien untersucht.

-

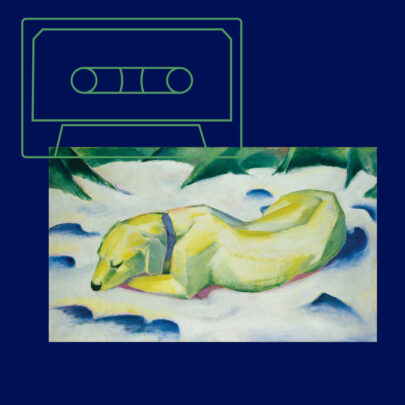

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeFranz Marc – Liegender Hund im Schnee, ca. 1911

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2025

Unser Ausblick auf ein neues Jahr voller Kunst.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst und Zellstrukturen mit Biophysiker Werner Kühlbrandt

Was sieht ein Biophysiker in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenPauline Kowarzik: Im Einsatz für die Moderne!

Teil 6 der Porträt-Reihe „Städel | Frauen“.

-

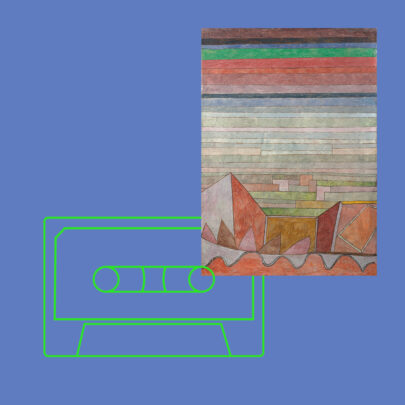

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapePaul Klee – Blick in das Fruchtland, 1932

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenMarie Held: Kunsthändlerin!

Teil 5 der Porträt-Reihe „Städel | Frauen“.

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenKünstlerinnen-Netzwerke in der Moderne

Kuratorin Eva-Maria Höllerer verdeutlicht, wie wichtig Netzwerke für die Lebens- und Karrierewege von Künstlerinnen um 1900 waren und beleuchtet deren Unterstützungsgemeinschaften.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeEugenie Bandell – Sonne am Mittag (Wilhelmsbad), 1913

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst und die innere Uhr mit Chronobiologe Manuel Spitschan

Was sieht ein Chronobiologe in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Jubiläums-Erwerbung

Jubiläums-ErwerbungRembrandt Bugattis „Fressender Löwe“

Eva-Mongi Vollmer über Rembrandt Bugatti und die Neuerwerbung seines „Fressenden Löwen“ anlässlich des 125. Geburtstags des Städelvereins.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeJohann Heinrich Wilhelm Tischbein – Goethe in der römischen Campagna, 1787

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenMaria Petrie: Bildhauerin und Kosmopolitin!

Teil 3 der Porträt-Reihe „Städel | Frauen“.

-

![]() Städelverein

StädelvereinZur Freude aller

Historikerin und Vorstandsmitglied Andrea C. Hansert blickt zurück auf bedeutende Kunststiftungen in der Geschichte des Städelschen Museums-Vereins.

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenErna Auerbach: Malerin und Kunsthistorikerin!

Teil 2 der Porträt-Reihe „Städel | Frauen“.

-

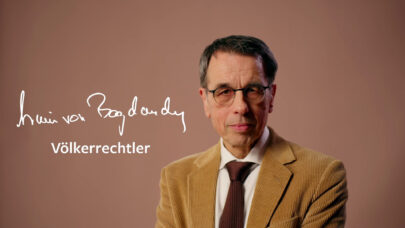

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst & Demographischer Wandel mit Wirtschaftswissenschaftler Axel Börsch-Supan

-

![]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2024

Unser Ausblick auf 2024: Freut euch auf faszinierende Werke von Honoré Daumier und Käthe Kollwitz, lernt die Städel / Frauen kennen, entschlüsselt die Bildwelten von Muntean/Rosenblum, erlebt die Faszination italienischer Barockzeichnungen und reist zurück in Rembrandts Amsterdam des 17. Jahrhunderts.

-

![]() Meinungsbilder

Meinungsbilder„Je mehr ich erfahre, desto mehr Bedeutung hat das Bild für mich“

Der Film zu Edgar Degas’ Gemälde „Die Orchestermusiker“ mit Nikeata Thompson ist bisher das beliebteste Video der „Meinungsbilder“-Filmreihe. Im Rückblick auf ihre Teilnahme am Projekt haben wir der Choreografin, Autorin und Unternehmerin zum Jahresende noch drei kurze Fragen gestellt.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeEdgar Degas – Die Orchestermusiker, 1872 (1874 – 1876)

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenLouise Schmidt: Bildhauerin!

Teil 1 der Porträt-Reihe „Städel | Frauen“.

-

![]() Herausragend

HerausragendMonumentale Aufgaben

Der Bildhauer Hans Mettel machte in der Nachkriegszeit Karriere an der Städelschule und wurde für bedeutende Kunstprojekte im öffentlichen Raum beauftragt. Wie ging er dabei vor? Die Ausstellung „Herausragend!“ ermöglicht einen Blick über seine Schultern – vom Entwurf in Din A4 bis zur großen Ausführung.

-

![]() Herausragend

HerausragendIst das noch ein Relief?

Kunstwerke, die ohne eine Trägerplatte oder einen Wandbezug frei im Raum stehen – sind diese Werke überhaupt als Reliefs zu bezeichnen? Alexander Archipenko liefert die Antwort und präsentiert die perfekte Verbindung von Skulptur und Malerei.

-

![]() Verschollene Gemälde von Frankfurter Künstlerinnen

Verschollene Gemälde von Frankfurter KünstlerinnenHelfen Sie bei der Suche!

Wo verbergen sich einst bekannte Gemälde von Mathilde Battenberg und Alice Trübner? Ein Aufruf.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeNaum Gabo – Konstruktiver Kopf Nr.1, 1915

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Herausragend

HerausragendIn Marmor gemeißelter Fortschritt

Kann man Geschwindigkeit in Stein hauen? Jules Dalou nahm die Herausforderung 1898 an und zeigt mit seinem radikalen Entwurf für das erste Rennfahrer-Denkmal, wie sich Dynamik und Skulptur erstaunlich gut ergänzen.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeAugust Sander – Malerehepaar (Martha und Otto Dix), 1925

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

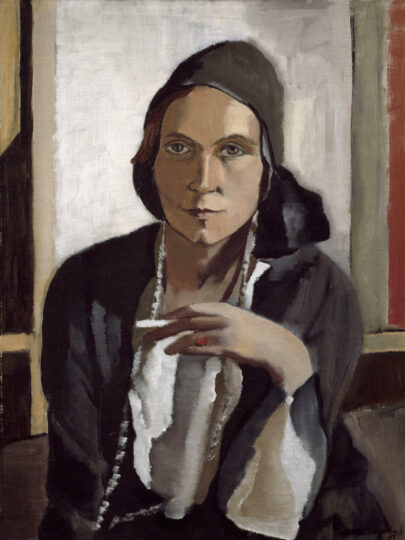

![]() Provenienzforschung

ProvenienzforschungEin Porträt und sein Verlust

Ottilie W. Roedersteins Porträt des Frankfurter Dermatologen Karl Herxheimer kam 1952 als Schenkung in die Sammlung. Wer war die Schenkerin? Und wie gelangte das Gemälde in ihren Besitz?

-

![]() Kuratoren-Interview zu „HERAUSRAGEND“

Kuratoren-Interview zu „HERAUSRAGEND“Das ideale Medium für Neues

Was ist das Faszinierende am Relief und welche Überraschungen hält die Gattung bereit? Das kuratorische Team hat Antworten und gibt Einblicke in das Konzept der großen Sommerausstellung.

-

![]() Meinungsbilder

MeinungsbilderNikeata Thompson x „Die Orchestermusiker“ von Edgar Degas

Die Choreografin, Autorin und Unternehmerin Nikeata Thompson stellt mit ihrem ganz persönlichen Blick Edgar Degas Gemälde „Die Orchestermusiker“ (1872/1874–1876) aus der Städel Sammlung vor. Sie schaut sich die Lebens- und Arbeitsrealität von Balletttänzerinnen im Paris der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts genau an und wirft Fragen nach dem Zusammenhang von Arbeit, sozialem Status und Gleichberechtigung auf.

-

![Giorgio Sommer, Sorrent: Blick auf die Stadt aus westlicher Richtung, um 1880–1890, Albuminpapier auf Karton, Städel Museum, Frankfurt am Main, Public Domain]() Von Frankfurt nach Süditalien

Von Frankfurt nach SüditalienCall me Giorgio… Giorgio Sommer

Viele Fotografen wagten als Auswanderer in Italien einen Neustart. Auch der Frankfurter Georg Sommer – und wurde als „Giorgio Sommer“ zu einem der erfolgreichsten Fotografen Italiens.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeCarl Spitzweg – Der Rosenfreund, ca. 1847–1850

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst & Rechtsgeschichte mit Rechtshistoriker Stefan Vogenauer

Was sieht ein Rechtshistoriker in den Werken der Städel Sammlung? In diesem Gastkommentar eröffnet Stefan Vogenauer (Direktor am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie) seine individuelle Sichtweise auf die Kunstwerke im Städel Museum.

-

![Kristina Lemke, Sammlungsleiterin Fotografie, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Katrin Binner]() Interview mit der Kuratorin

Interview mit der KuratorinUngebrochene Sehnsucht

Die Sehnsucht nach Italien reicht lange zurück. Welche Rolle die Fotografie dabei spielt und was Goethe damit zu tun hat, hat Kuratorin Kristina Lemke im Interview verraten.

-

![Pablo Picasso, Violine (Violon), 1915, Musée national Picasso, Paris, © Paris, Musée national Picasso - Paris, bpk | RMN - Grand Palais | Béatrice Hatala]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2023

Von einer fotografischen Reise quer durch Italien, über wortwörtlich Herausragendes in der Kunst – mit dabei Rodin, Picasso und Matisse – bis hin zur Renaissance im Norden: Unser Ausblick auf das Kunstjahr 2023!

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeOskar Schlemmer – Bauhaustreppe, 1931–1932

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![Ilka Gedő, Selbstbildnis, 1947, Städel Museum, Frankfurt am Main, © VG Bild-Kunst, Bonn]() Zeichnungen von Ilka Gedő

Zeichnungen von Ilka GedőTrotz aller Widrigkeiten

Mit feinsinnigem Gespür für die Zerrissenheit ihrer Zeit zeichnete Ilka Gedő die Arbeiterschaft, Menschen im jüdischen Ghetto von Budapest, aber auch ihr sich veränderndes Selbst.

-

![]() Fünf Fragen zur Umgestaltung

Fünf Fragen zur UmgestaltungNeue Nachbarschaften

Die Kuratoren Alexander Eiling, Juliane Betz und Kristina Lemke geben Einblicke zur Umgestaltung des Sammlungsbereichs Kunst der Moderne.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeElfriede Lohse-Wächtler – Selbstporträt (in fantastischer Gesellschaft), 1931

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![Blick vom Garten auf das Roederstein Haus in Hofheim im Juni 2022, Foto: Städel Museum]() Interview

Interview„Das Haus war eine schlafende Schönheit“

In Hofheim am Taunus bringen Mark Wahrenburg und seine Frau seit 2010 Stück für Stück die Besonderheiten des Hauses von Ottilie W. Roederstein wieder zum Vorschein. Wie viel der Malerin steckt noch darin?

-

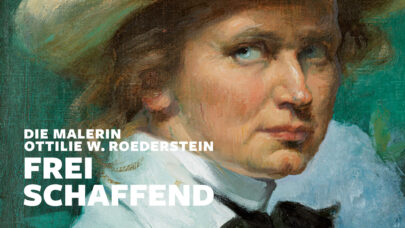

![Ausstellungsansicht-„FREI.-SCHAFFEND]() Ottilie W. Roederstein

Ottilie W. RoedersteinMein Jahr mit „Miss Mosher“

Wie entstand das Portrait der Pianistin Miss Mosher? Welche Materialien verwendete die Künstlerin? Ein Jahr in der Restaurierungswerkstatt lieferte die Erkenntnisse.

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungFrei. Schaffend. Die Malerin Ottilie W. Roederstein

Die deutsch-schweizerische Malerin Ottilie W. Roederstein (1859–1937) zählte zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Zeit um 1900. Das Städel Museum zeigt mit der Ausstellung „Frei. Schaffend. Die Malerin Ottilie W. Roederstein“ eine umfassende Retrospektive, die einen Überblick über die künstlerische Entwicklung der stilistisch vielseitigen Malerin gibt. Im Film zur Ausstellung gehen Eva-Maria Höllerer, eine der Kuratoren der Ausstellung, und Dr. Iris Schmeisser, Leiterin Provenienzforschung und historisches Archiv, der Frage nach, was die Malerin so einzigartig macht.

-

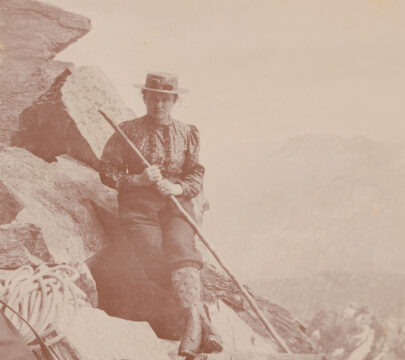

![]() Ottilie W. Roederstein

Ottilie W. RoedersteinKein Gipfel zu hoch

Auch auf Reisen ließen sich Ottilie Roederstein und Elisabeth Winterhalter keine Grenzen setzen. Sie eroberten die höchsten Gipfel und weite Wüsten und überwanden dabei auch die geschlechtsspezifischen Normen ihrer Zeit.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.