Städel Stories

-

![]() Helmut Friedel

Helmut FriedelZum Skulpturbegriff bei Erwin Wurm

Die Kuratoren der Ausstellung „Erwin Wurm: One Minute Sculptures“ haben für Euch die besten Texte, die zum Werk des österreichischen Künstlers erschienen sind, ausgewählt. In den nächsten Wochen werden wir hier einige davon in gekürzter Fassung wiederveröffentlichen. Der erste Beitrag ist von Helmut Friedel. Der deutsche Kunsthistoriker (*1946 in München), von 1990 bis 2013 Direktor der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München, hat zahlreiche Ausstellungen kuratiert und war an mehr als 230 Publikationen als Herausgeber und/oder Autor beteiligt.

-

![Ausstellungsansicht „Erwin Wurm: One Minute Sculptures“, Städel Museum, 2014; © Studio Wurm / VG Bild-Kunst, Bonn 2014, Foto: Katrin Binner]() Erwin Wurms „One Minute Sculptures“

Erwin Wurms „One Minute Sculptures“Zwischen Komik und Ernst

Kann Kunst komisch sein? Oder ist Kunst immer ernst? Wo verortet man in diesem Kontext die „One Minute Sculptures” Erwin Wurms? Bis zum 13. Juli 2014 haben die Besucher die Möglichkeit in der Städel Sammlung und im Städel Garten sowie zu Hause oder an ausgesuchten Stellen in der Frankfurter Innenstadt den Handlungsanweisungen Erwin Wurms zu folgen und selbst zum Kunstwerk zu werden.

-

![Emil Nolde (1867–1956); Großer Mohn (rot, rot, rot), 1942; Öl auf Leinwand, 73,5 x 89,5 cm;

Nolde Stiftung Seebüll © Nolde Stiftung Seebüll]() Emil Nolde

Emil NoldeLiebling der Bundeskanzler

Altkanzler Helmut Schmidt und Bundeskanzlerin Angela Merkel mögen sich politisch manche Kontroverse liefern, aber in der Kunst sind sie durchaus bündnisfähig. Beide sind bekennende Emil Nolde-Fans. In unserer Nolde-Retrospektive dürfte sich manches Bild finden, das die beiden zum unterhaltsamen Austausch jenseits der Politik anregen könnte. Unser Blogbeitrag fragt nach den Hintergründen von Noldes Popularität unter deutschen Spitzenpolitikern.

-

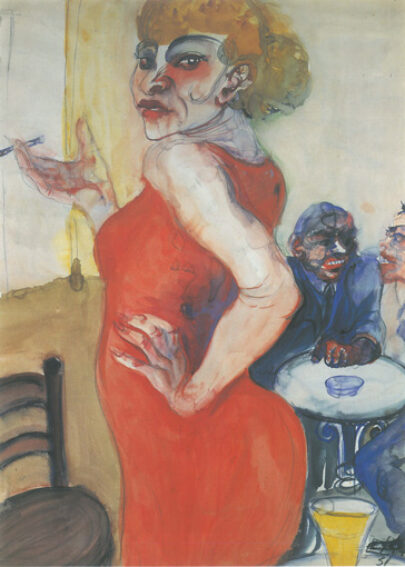

![Elfriede Lohse-Wächtler (1899–1940); Lissy, 1931; Aquarell über Bleistift; 49 x 68 cm; seit 2014 Dauerleihgabe aus Privatbesitz; Städel Museum, Frankfurt am Main]() Neu im Städel

Neu im Städel„Lissy“ von Elfriede Lohse-Wächtler

Eine unbekannte Künstlerin und ein ungewöhnliches Porträt: Wer die Galerieräume der Kunst der Moderne besucht, wird nun dieser ganz besonderen Darstellung begegnen. Elfriede Lohse-Wächtlers „Lissy“ von 1931 ist einen genaueren Blick wert. Das Städel freut sich, ab sofort diese Leihgabe aus Privatbesitz zu zeigen.

-

![Bild des Monats im April: Emil Nolde (1867-1956); Christus in der Unterwelt, 1911; 86 x 100 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main; Foto: Städel Museum – ARTOTHEK; © Nolde Stiftung Seebüll]() Bild des Monats

Bild des Monats„Christus in der Unterwelt“ von Emil Nolde

Zwischen den höchsten christlichen Feiertagen lohnt sich ein Blick auf Emil Noldes religiöse Visionen. Unser Bild des Monats April – „Christus in der Unterwelt“ – gehört zu jenen Gemälden biblischen Inhalts, die der Künstler ab dem Jahr 1909 gefertigt hat und die ihn zum Skandalkünstler machen sollten. Das Werk ist noch bis zum 15. Juni 2014 in der Nolde-Retrospektive im Städel zu sehen.

-

![]() Noldes Berliner Szenen

Noldes Berliner SzenenDie Farben der Großstadt

Welche Farbe hat Berlin? Unendlich viele – vor allem dann, wenn die Stadt durch die Augen eines Expressionisten betrachtet wird. Emil Nolde ist den meisten als Maler von Blumen und Landschaften bekannt. Im mondänen Berlin aber, wo es ihn regelmäßig hinzog, brachten neue Eindrücke neue Motive hervor. Hier wurde die Nacht zum Tag – in unserem Blogartikel erfahrt ihr mehr über die Berliner Szenen..

-

![Seit Anfang dieses Jahres Städel-Kustos: Bastian Eclercy.]() Fünf Fragen an

Fünf Fragen anBastian Eclercy, neuer Städel-Kustos für italienische, französische und spanische Malerei bis 1800

Von der „Lady in Red“ über Schiefermalgründe bis hin zum Mittagessen in der Städelschule – wir sprachen mit dem neuen Städel-Kustos Bastian Eclercy über seine ersten 100 Tage am Museum und seine Pläne für die Sammlung der italienischen, französischen und spanischen Malerei bis 1800.

-

![]() Emil Nolde im Nationalsozialismus

Emil Nolde im NationalsozialismusKeine Schwarz-Weiß-Malerei

Ein Anliegen der Sonderausstellung „Emil Nolde. Retrospektive“ ist es, Noldes Verhältnis zum Nationalsozialismus offen anzusprechen und sich damit umfassend auseinanderzusetzen. Wir sprachen für das Städel Blog mit Felicity Grobien, Projektleiterin der Retrospektive, über dieses weitreichende Thema.

-

![]() Erwin Wurms „One Minute Sculptures"

Erwin Wurms „One Minute Sculptures"60 Seconds of Fame – Werdet zum Kunstwerk

Das Städel Museum sucht von Mai bis Juli Performer, die während der Ausstellung „Erwin Wurm: One Minute Sculptures“ im Museum und im Garten nach Anweisung des Künstlers temporär zum Kunstwerk werden.

-

![Corinne Wasmuht (*1964); Barrier, 2008; 214 x 548 cm; Öl auf Holz; Städel Museum, Frankfurt am Main; Foto: Städel Museum - ARTOTHEK; © Corinne Wasmuht]() Malerei als Collage

Malerei als CollageUtopie oder Dystopie?

Die im Städel Museum vertretenen Künstlerinnen Corinne Wasmuht und Amelie von Wulffen schaffen in ihren Arbeiten faszinierende, aber auch bedrohliche Architekturen. Menschen fehlen in den phantastisch anmutenden Bildwelten. Beide bedienen sich der Technik der Collage, jedoch auf völlig unterschiedliche Weise.

-

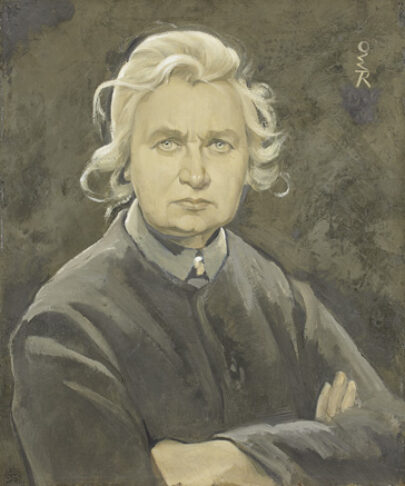

![Ottilie Roederstein (1859-1937); Selbstbildnis mit verschränkten Armen, 1926; Öl auf Leinwand, 55,1 x 46 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum – Artothek]() Bild des Monats

Bild des Monats„Selbstbildnis mit verschränkten Armen“ von Ottilie Roederstein

Das Selbstbildnis von Ottilie Roederstein von 1926 zeigt eine Frau mit skeptischem Blick, konzentrierter Miene und verschränkten Armen – zugleich wirft das Werk Fragen auf: Wer war diese Frau? Was beschäftigte sie und was wollte sie uns mit ihrer Haltung über ihre Person und Kunst sagen? In unserem Blogbeitrag betrachten wir nicht nur dieses, sondern noch weitere ihrer Selbstporträts und gehen diesen Fragen auf den Grund.

-

![In den Sammlungsräumen der Kunst der Moderne lassen sich viele Frauen als Bildmotiv finden. Max Klinger (1857–1920), Bildnis einer Römerin auf einem flachen Dach in Rom, 1891; Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main.]() Frauen & Kunst

Frauen & KunstDie Frauen im Blick – der Blick der Frauen

Frauen und Kunst – das ist ein großes Thema. Nur ein Schritt in die Bibliothek, ein Klick im Netz und schon findet man sich in einem Meer von Publikationen wieder. Weitaus leichter und lohnender ist der Weg in die Sammlungspräsentation der modernen und zeitgenössischen Kunst im Städel Museum. Wer hier nach den Frauen – in der Kunst und als Künstlerin – Ausschau hält, kann einiges entdecken.

-

![Neben Museumsstifter Johann Friedrich Städel im Foyer: Katja Hilbig, die Leiterin des Ausstellungsdienstes]() Mitarbeiter des Städel

Mitarbeiter des StädelKatja Hilbig, Leiterin des Ausstellungsdienstes

Im Museum gibt es unzählige Berufe, die dem Besucher mal mehr, mal weniger bekannt sind. In unserer neuen Blogserie stellen wir die vielen Gesichter des Hauses und ihre Tätigkeiten im Städel vor. Den Auftakt macht Katja Hilbig, die als Leiterin des Ausstellungsdienstes viele Fäden zusammenführt.

-

![]() Dürers illustrierte Flugblätter

Dürers illustrierte FlugblätterSiamesische Schweine statt junger Hasen

Fremdländische Tiere, zoologische Kuriosa und Menschen mit Fehlbildungen – auch solche Themen gehören zum Bildrepertoire Albrecht Dürers. Mit seinen Flugblättern demonstriert der findige Künstler nicht nur seinen geschickten Unternehmergeist als Sensationsjournalist, er beweist auch in dem kurzweiligen Medium eine Imaginationskraft, die ihresgleichen sucht. Noch bis zum 2. Februar sind diese in der großen Dürer-Ausstellung im Städel zu entdecken.

-

!["AD" Dürers bekanntes Monogramm. Deteil aus: Albrecht Dürer (1471–1528); Mariens Verehrung, um 1502; Holzschnitt; Graphische Sammlung, Städel Museum Frankfurt am Main; Foto: Städel Museum - ARTOTHEK]() Der Unternehmer Albrecht Dürer

Der Unternehmer Albrecht DürerMarke AD

„AD“ – kein anderes Monogramm ist in der Kunstwelt so bekannt. Es ist ein Markenzeichen. Beste Qualität, Innovation, humanistischer Geist. Unser Blogartikel zeigt, wie Albrecht Dürer diese Marke aufbaute und, wenn nötig, auch gegen Kopisten verteidigte.

-

![Dreimal der heilige Hieronymus, aber nur der mittlere Gelehrte ist von Albrecht Dürer.]() Bild des Monats

Bild des Monats„Der heilige Hieronymus im Studierzimmer“ von Albrecht Dürer

Dreimal der heilige Hieronymus, aber nur einmal Albrecht Dürer: Unser erstes Bild des Monats im Jahr 2014 verdeutlicht ein zentrales Thema der aktuellen Dürer-Ausstellung im Städel Museum – den Einfluss des Nürnberger Künstlers in Europa.

-

![Entstand bei der Überquerung der Alpen: Albrecht Dürer (1471–1528); Brennerstraße im Eisacktal, um 1495; Wasserfarbe- und Deckfarbenmalerei, 20,5 x 29,5 cm; © Patrimonio Nacional]() Dürer als Reisender

Dürer als ReisenderAuf dem Weg zum Deutschen Meister

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: Auch Albrecht Dürer kam um eine gründliche Ausbildung nicht herum. Seine Künstlervita beginnt in Nürnberg, doch seine Reisen führten ihn in verschiedenste Länder Europas. Welche Einflüsse sich im Œuvre des umtriebigen, stetig an seiner Perfektion feilenden Meisters niedergeschlagen haben und welchen Einfluss er als reifer Maler und Grafiker schließlich selbst ausübte, erfahrt Ihr in unserem Blogbeitrag.

-

![Arbeitsplatz Stadion: Marcel Reif in seinem Element.]() Fünf Fragen an

Fünf Fragen anFußball-Kommentator-Legende Marcel Reif

„Jetzt sehen Sie sich das mal an: Die Tiefe des Raumes beherrscht er spielend. Hier macht er ordentlich Druck!“ So beginnt der Trailer zur großen Dürer-Ausstellung des Städel. Wie ein Fußballspiel wird das Werk des Deutschen Meisters angekündigt – und zwar von keinem Geringeren als Kommentator-Legende Marcel Reif. Für das Städel Blog beantwortete er uns nun fünf Fragen.

-

![Albrecht Dürer (1471–1528), Maria das Kind stillend, 1503, Lindenholz, 24,1 cm x 18,3 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.]() Bild des Monats

Bild des Monats„Maria das Kind stillend“ von Albrecht Dürer

Im Weihnachtsmonat Dezember ist „Maria das Kind stillend“ (1503) von Albrecht Dürer aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien unser Bild des Monats. Zu sehen ist es bis 2. Februar 2014 in der Dürer-Ausstellung im Städel.

-

![Dieser Trommler trägt Dürers Geischtszüge – Detail aus: Albrecht Dürer (1471–1528); Trommler und Pfeiffer, um 1503/05;

Lindenholz, 94 x 51,2 cm; Köln, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud; © Rheinisches Bildarchiv Köln]() Albrecht Dürer

Albrecht DürerDer Blick in den Spiegel: Vom Selbstporträt zum Selfie

Dürer und Selfies? So ganz abwegig ist diese Verbindung nicht, war doch Dürer ein Meister des Selbstporträts. Unser Blogartikel zieht Parallelen von Dürers Selbstbildnissen zum gesellschaftlichen Massenphänomen des Selfies.

-

![„Malen Sie mit Hilfe der Schablone ein blaues Dreieck über eine Tür. Verschenken Sie dann das Original Blatt“ - gemäß der Anleitung Blinky Palermos wird das Dreieck im Städel über einem Durchgang in den Gartenhallen angebracht.]() Blinky Palermo im Städel

Blinky Palermo im StädelWas soll bloß dieses blaue Dreieck über der Tür?

Der deutsche Maler Blinky Palermo (1943–1977) wäre dieses Jahr 70 Jahre alt geworden. Seit Ende November ist eine Auswahl seiner minimalistischen Druckgrafiken aus den 60er und 70er Jahren im Städel Museum zu sehen. Besonders auffällig ist dabei die Installation und Wandmalerei „Blaues Dreieck“, ein mit Farbe und Schablone aufgemaltes Dreieck, das nun in der Sammlung Gegenwartskunst in den Gartenhallen seinen Platz gefunden hat.

-

![]() Bild des Monats

Bild des MonatsDer „Heller-Altar“ von Albrecht Dürer

Krönung, Räderung, Hinrichtung – hier geht es nicht um einen Krimi oder Historienepos, sondern um ein bedeutendes Altar-Werk von Albrecht Dürer (1471–1528), den „Heller-Altar“. Wir haben uns dieses Highlight der Dürer-Ausstellung im Städel genauer angesehen und erklären Euch, was es mit den einzelnen Tafeln auf sich hat.

-

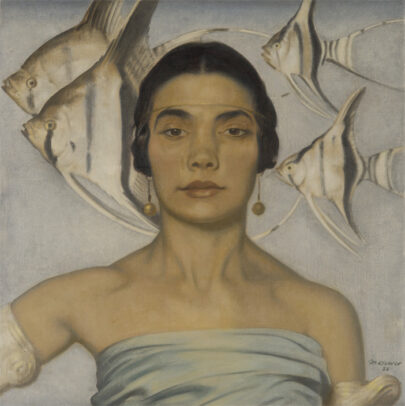

![]() Neu im Städel

Neu im Städel„Südsee“ von Maximilian Klewer

Das Städel freut sich über eine neue Erwerbung. Dank einer Schenkung erhält die Sammlung Kunst der Moderne mit Maximilan Klewers „Südsee“ (1936) ein bedeutendes Werk von einem Maler, welcher zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Ein Grund mehr, den Künstler genau unter die Lupe zu nehmen, denn eines ist sicher: Es lohnt sich!

-

![Dürers rätselhafte junge Frauen aus dem Jahr 1497: die Gemälde „Bildnis einer jungen Frau mit offenem Haar“ und „Bildnis einer jungen Frau mit aufgestecktem Haar“ (v.l.n.r.). Foto: Norbert Miguletz]() Bilder des Monats

Bilder des MonatsDürers rätselhafte junge Frauen

Anlässlich der großen Dürer-Ausstellung, die seit dem 23. Oktober im Städel zu sehen ist, stellen wir Euch in diesem Monat gleich zwei Werke des deutschen Meisters vor: Die sogenannten „Fürlegerinnen“, die der Forschung seit ihrer Entdeckung Rätsel aufgegeben haben. Die offensichtlichste Frage ist bis heute ungeklärt: Wer sind die beiden jungen Damen eigentlich?

-

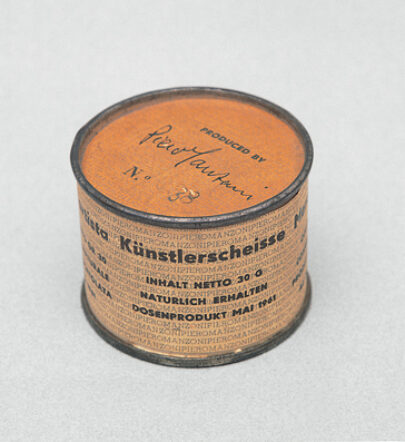

![Werk des Monats August: "Künstlerscheiße" von Piero Manzoni.

Merda d’artista N.° 038 (Künstlerscheiße N. 038), 1961

Privatsammlung

© Fondazione Piero Manzoni, Milano, by VG Bild-Kunst, Bonn 2013]() Werk des Monats

Werk des Monats"Künstlerscheiße" von Piero Manzoni

„Cacatum non est pictum“ – geschissen ist nicht gemalt, dieses Zitat, das dem Dichter Heinrich Heine zugeschrieben wird, könnte auch für Piero Manzonis berühmteste Arbeit, die „Künstlerscheiße“ (1961) stehen: „Merda d’artista“ – jeweils zu 30 Gramm in Dosen abgefüllter Kot des Künstlers – „natürlich erhalten“ wie der Aufdruck auf der Dose verrät, ist wohl das radikalste Werk des italienischen Avantgardisten – und noch bis zum 22. September 2013 in unserer großen Manzoni-Retrospektive im Städel zu sehen.

-

![Bild des Monats: Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669); Die Blendung Simsons, 1636; 206 x 276 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main]() Bild des Monats

Bild des Monats„Die Blendung Simsons“ von Rembrandt

Keine Frage, die Blendung Simsons zählt zu den gewalttätigsten und gleichzeitig größten Bildern des niederländischen Barockkünstlers Rembrandt. Die monumentale Leinwand zeigt die alttestamentarische Heldenfigur Simson im Kampf gegen die Philister. In der Brutalität und Drastik ihrer Inszenierung steht sie blutrünstigen Filmszenen eines Quentin Tarantino in keiner Weise nach.

-

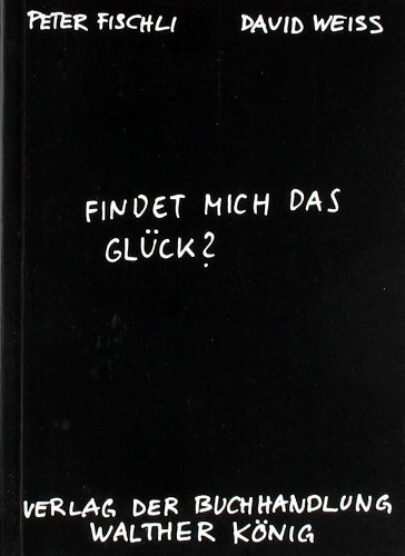

![Unser Buchtipp für den Juli: "Findet mich das Glück?" von Peter Fischli und David Weiss]() Buchtipp des Monats

Buchtipp des Monats„Findet mich das Glück?“ von Fischli/Weiss

Alltäglich und existenziell zugleich – die Fragen des Künstlerduos Fischli/Weiss haben es in sich! 2003 als Installation mit Diapositiven entwickelt, erschien die Arbeit im gleichen Jahr ebenfalls in Buchform. Inzwischen zählt „Findet mich das Glück?“ zu den meistverkauften Künstlerbüchern überhaupt. Völlig zu Recht, wie wir finden, und somit ist das Werk unser Buchtipp im Juli.

-

![Jacques-Louis David (1748–1825); Der Schwur der Horatier (Skizze), 1784/85; Öl auf Papier auf Leinwand, 41,5 x 52,5 cm; Paris, Musée du Louvre – Département des Peintures]() „Schönheit und Revolution“

„Schönheit und Revolution“Revolution im Klassizismus

Nieder mit dem Adel! Nieder mit dem Klerus! Während der Französischen Revolution (1789–1799) bemächtigte sich der dritte Stand, das Bürgertum, aller politischen Macht. Eingeleitet durch die Kritik der Aufklärung und bestärkt durch die Rückbesinnung auf die Ideale der Antike wurde der feudalistische Absolutismus abgelehnt und sein gottgegebener Herrscher exekutiert. Die Kunst des Klassizismus war dabei steter Begleiter der unaufhaltsamen, radikalen Umwälzung, wie die Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“ zeigt, die nur bis Sonntag, 26. Mai 2013 im Städel zu sehen ist.