Städel Stories

-

![]() Sonderbund-Ausstellung von 1912

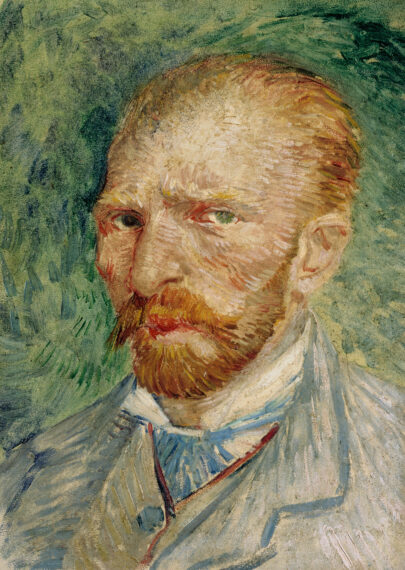

Sonderbund-Ausstellung von 1912Van Gogh wird Vater der Moderne

Die Sonderbundausstellung von 1912 war die erste europäische Großausstellung einer damals „vielumstrittenen Malerei". Heute liest sich die Künstlerliste wie das Who is Who der Moderne. Ganz oben: Vincent van Gogh.

-

![Woodbury & Page, Johanna van Gogh-Bonger, 1889, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)]() Johanna van Gogh-Bonger

Johanna van Gogh-BongerDie Frau hinter van Goghs Erfolg

Als Vincent van Gogh mit 37 Jahren starb, war er so gut wie unbekannt. Erst durch das strategische Wirken seiner Schwägerin sollten er und sein Werk Kultstatus erhalten. Wie schaffte sie das?

-

![]() Kuratoreninterview

KuratoreninterviewWie wurde van Gogh zum Mythos?

20 Jahre nach van Goghs Tod eiferte in Deutschland eine ganze Künstlergeneration dem Vorbild des Niederländers nach. Kurator Alexander Eiling erzählt im Interview von dieser „Geschichte einer deutschen Liebe“ – in der auch viel Fiktion steckt.

-

![]() MAKING VAN GOGH

MAKING VAN GOGHDie Kunst der Koordination

Hinter van Gogh steht eine Frau – und sie hält meistens ein Handy in der Hand: Katja Hilbig hat am Städel schon viele Ausstellungen umgesetzt, MAKING VAN GOGH war für sie aber eine besondere Herausforderung.

-

![Johannes Nichelmann is FINDING VAN GOGH in New York]() Making-of

Making-ofFINDING A PODCAST

Drei Stunden Geschichte in fünf Folgen und zwei Sprachen: FINDING VAN GOGH ist der erste Podcast des Städel Museums – und das Ergebnis eines intensiven Jahres Arbeit. Wie wird aus einer Idee ein Podcast?

-

![]() Community Event for the Van Gogh Exhibition

Community Event for the Van Gogh ExhibitionThe Making of an Exhibition

How did the largest exhibition in the history of the Städel Museum come about? Find out at our exclusive community event on 1 November: Alone together in #MakingVanGogh – apply for one of the coveted tickets!

-

![]() Koch-Gemälde nach 70 Jahren zurück im Städel

Koch-Gemälde nach 70 Jahren zurück im StädelLost and Found

Das Gemälde von Joseph Anton Koch galt seit 1945 als verschollen. Nun hat eine amerikanische Kunsthistorikerin, die das Bild geerbt hatte, das Städel kontaktiert – und es zurückgegeben. Eine Spurensuche in den Wirren des Krieges.

-

![]() Community-Event zur Van-Gogh-Ausstellung

Community-Event zur Van-Gogh-AusstellungThe Making of an Exhibition

Wie ist die größte Ausstellung in der Geschichte des Städel Museums entstanden? Das erfahrt ihr bei unserem exklusiven Community-Event am 1. November: Zusammen allein in #MakingVanGogh – bewerbt euch für einen der begehrten Plätze!

-

![]() Natur in der Kunst

Natur in der KunstEine Erdbeere ist eine Erdbeere ist eine Erdbeere

Unsere Wahrnehmung ist einem ständigen Wandel unterworfen. Das gilt für die Betrachtung der Natur genauso wie für die Kunstgeschichte: Eine kleine Paradiesfrucht zum Beispiel sollte man immer wieder neu hinterfragen.

-

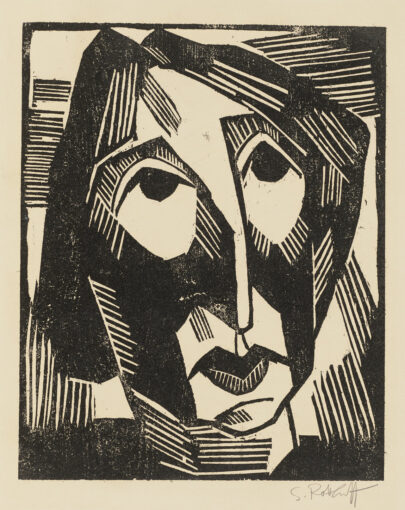

![Karl Schmidt-Rottluff, Bildnis R. S. (Rosa Schapire), 1915, Holzschnitt, Städel Museum, Frankfurt am Main © VG Bild-Kunst]() Frauen hinter den Brücke-Künstlern

Frauen hinter den Brücke-KünstlernMehr als Modelle

Sie tauchen oft als Motive in der Kunst von Kirchner, Heckel oder Schmidt-Rottfluff auf – dabei spielten Frauen im Schaffen der drei Brücke-Künstler auch eine wichtige Rolle als Mäzeninnen und Dialogpartnerinnen. Wer waren sie?

-

![Max Beckmann, Der Strand (Am Lido), Öl auf Leinwand, Verbleib unbekannt. Abgebildet in der Zeitschrift Der Querschnitt 7 (1927)]() „Entartete Kunst“ in Frankfurt

„Entartete Kunst“ in FrankfurtDüsterer Sommer

Vor 80 Jahren, im Sommer 1939, war die Hetzausstellung „Entartete Kunst“ in Frankfurt zu sehen. Dort hing auch Max Beckmanns Gemälde „Der Strand“ – das einst zur Städel Sammlung gehörte. Heute fehlt von ihm jede Spur.

-

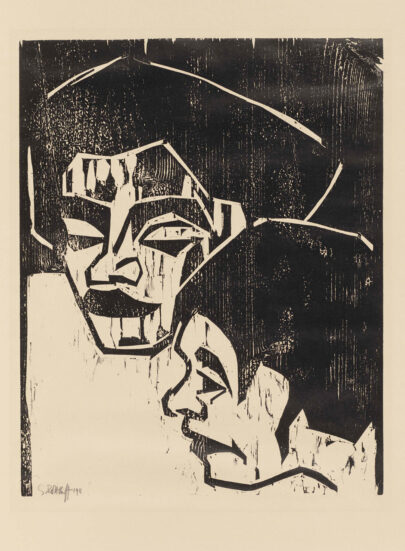

![Karl Schmidt-Rottluff, Köpfe I, 1911, Holzschnitt auf Velinpapier, 500 × 396 mm (Druckstock), Städel Museum, Frankfurt am Main © VG Bild-Kunst 2019]() Ausstellung „Geheimnis der Materie“

Ausstellung „Geheimnis der Materie“Künstlerische Revolution in Holz

Kein Holz gleicht dem anderen – und genau das reizte die drei „Brücke“-Künstler Kirchner, Heckel und Schmidt-Rottluff. Sie machten in ihren Holzschnitten und -skulpturen das Zufällige zum Programm.

-

![Raffael, Entwurf für die Disputa, um 1508-1509, Schwarzer Stift (Kreide?), Feder in Braun, über Griffel, an den Konturen durchgestochen, auf beigem, von Kohlestaub verschmutztem Papier, Städel Museum, Frankfurt am Main]() Die Raphael Collection

Die Raphael CollectionRoyal Connections

Eine Bilddatenbank, die alle Werke eines Künstler versammelt. Klingt unspektakulär? Nicht in den Anfangsjahren der Fotografie: Die „Raphael Collection“ war Prinz Alberts große Vision – und letztlich ein kompliziertes europäisches Projekt. Mit Happy End.

-

![Das Städel Mixtape: Ausgabe eins mit Edvard Munchs „Eifersucht“ (1913)]() Ein Kunstwerk – ein Soundtrack

Ein Kunstwerk – ein SoundtrackStädel Mixtape

Wie klingt die Kunst? Das klären wir jetzt einmal im Monat gemeinsam mit dem Webradio ByteFM. Das Städel Mixtape dreht sich ganz um die Sammlung des Städel – jede Folge um ein einziges Werk.

-

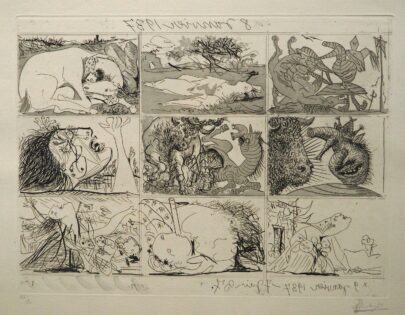

![Pablo Picasso, Traum und Lüge Francos II, 1937, Kaltnadel und Aquatinta auf Montval-Vergépapier, erworben 2019 als Schenkung von Herbert Meyer-Ellinger und Christoph Vowinckel]() Radierzyklus „Traum und Lüge Francos“

Radierzyklus „Traum und Lüge Francos“Picasso wird politisch

Während des Spanischen Bürgerkriegs schuf Picasso sein erstes politisches Werk – eine Radierfolge. Ursprünglich als Parodie auf Franco angelegt, nimmt die Bildgeschichte nach „Guernica“ eine völlig neue Form an.

-

![Sebastiano del Piombo, Dame in Blau mit Parfümbrenner, um 1510/11, Öl auf Holz, übertragen auf Hartfaserplatte, 54,7 x 47,5 cm, Washington, National Gallery of Art, © Samuel H. Kress Collection]() Sebastiano del Piombo

Sebastiano del PiomboDas Geheimnis der Frau in Blau

Noch rätselhafter als ihr Blick war bisher das Gefäß, das die „Dame in Blau“ in der Hand hält. Kurator Bastian Eclercy hat endlich ihr Geheimnis gelüftet.

-

![Jacopo Palma Vecchio Zwei ruhende Nymphen, um 1510–15, Öl auf Pappelholz, Städel Museum Frankfurt am Main]() Traumlandschaft Arkadien

Traumlandschaft ArkadienStadtflucht

Ausgerechnet die schöne Lagunenstadt taucht in der Kunst der venezianischen Renaissance kaum auf. Stattdessen träumen sich die Venezianer aufs Land – in ein frühlingshaftes Paradies, fernab aller Sorgen: Arkadien!

-

![]() Die „Belle Donne“ aus Venedig

Die „Belle Donne“ aus VenedigDie unbekannten Schönen

Wer als Mann des 16. Jahrhunderts etwas auf sich hielt, ließ sich repräsentativ porträtieren. Wer aber sind die vielen erotischen Frauen in der venezianischen Renaissance-Malerei?

-

![Willem Dafoe als Vincent Van Gogh in „Vincent Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit“, 2018, © DCM]() Van-Gogh-Film von Julian Schnabel

Van-Gogh-Film von Julian SchnabelDurch die Augen des Künstlers

Der Künstler Julian Schnabel hat einen Film über den Künstler Vincent van Gogh gedreht. Eine gute Idee?

-

![Max Beckmann, Eisgang, 1923, Öl auf Leinwand, 47,5 x 59,5 cm, erworben 1994 mit Mitteln der Kulturstiftung der Länder, der Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung und anderer Spender. Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V. sowie der Bundesrepublik Deutschland

Foto: Städel Museum - U. Edelmann

© VG Bild Kunst Bonn]() Zum Tag der Provenienzforschung

Zum Tag der ProvenienzforschungEin Gemälde und seine Geschichte

Woher kommen die Kunstwerke im Museum? Neben Max Beckmanns „Eisgang“ erinnert heute eine Gedenktafel an seine ehemaligen Besitzer. Provenienzforscherin Iris Schmeisser über das Schicksal der Frankfurter Familie.

-

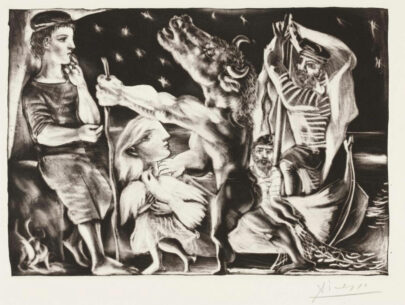

![Pablo Picasso, Minotaure aveugle guidé par une Fillette

dans la Nuit (Der blinde Minotaurus von einem Mädchen durch die Nacht geführt), 1934, Radierung und Aquatinta auf Vergépapier, 24,7 x 34,7 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main, Graphische Sammlung, Foto: Städel Museum, © VG Bild-Kunst, Bonn 2019]() Picasso als Druckgrafiker

Picasso als Druckgrafiker„Er tat das Gegenteil dessen, was man ihm beigebracht hatte“

Mit 18 schuf Pablo Picasso seine erste Druckgrafik. Das Medium mit seinen unendlichen Spielarten ließ den Autodidakten nie mehr los. Das Städel gibt nun einen Einblick in seine druckgrafischen Experimente.

-

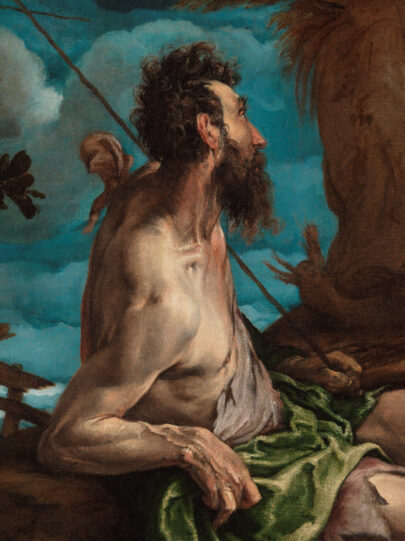

![Jacopo Bassano, Der heilige Johannes der Täufer in der Wildnis, Detail, 1558, Bassano del Grappa, Museo Civico]() Jacopo Bassano

Jacopo BassanoHeimlicher Held

Dass die Renaissance in Venedig sich nicht nur um den Großmeister Tizian drehte, zeigt die aktuelle Ausstellung im Städel. Kurator Bastian Eclercy stellt uns einen heimlichen Helden der Schau vor.

-

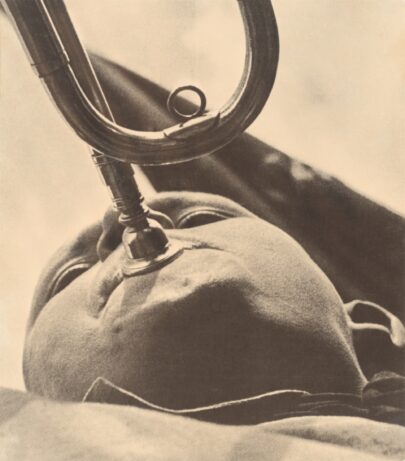

![Alexander Rodchenko, Pionier mit Trompete, 1930, 19,6 x 17,2 cm, Silbergelatine-Abzug, Städel Museum, Frankfurt am Main]() Rodchenko neu im Städel

Rodchenko neu im StädelVon Russland nach Frankfurt

Das Städel hat geboten, gebangt und gewonnen – und ist nun um eine Ikone der Fotogeschichte reicher: Alexander Rodchenkos „Pionier mit Trompete“. Ein diskreter Blick hinter die Kulissen der Auktion.

-

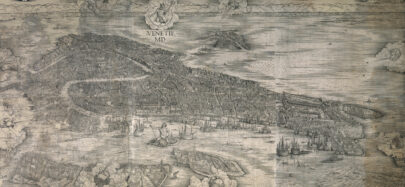

![Jacopo de‘ Barbari, Ansicht von Venedig, 1498–1500, Holzschnitt auf 6 zusammengefügten Blättern, 137 × 284 cm, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung]() Das alte Venedig

Das alte VenedigLa Serenissima!

Die Glänzende – so nannte man zu Tizians Zeit die stolze Stadt auf dem Wasser. Und stolz waren die Venezianer nicht nur auf das schöne Licht, sondern auch auf ihr politisches System, ihre Handels- und Innovationskraft.

-

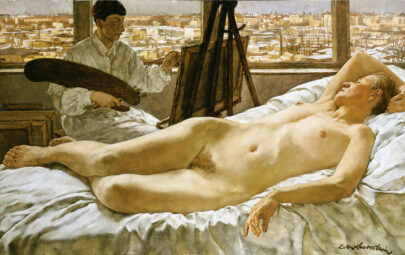

![]() Lasersteins Aktbilder

Lasersteins AktbilderDer weibliche Blick

Der Akt gilt in der Kunstgeschichte als „Königsdisziplin“. Hat Lotte Laserstein als Künstlerin einen anderen Blick auf jenes Motiv, an dem sich vor allem männliche Künstler seit Jahrhunderten abarbeiten?

-

![Tizian, Knabe mit Hunden in einer Landschaft, um 1570–76, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen]() Tizian

TizianMeister der Pinselstriche

Etwa 70 Jahre bestimmte Tizian das Kunstgeschehen in Venedig. Über einen Künstler, der sich in seiner langen und erfolgreichen Schaffenszeit immer wieder neu erfunden hat.

-

![Instrumente]() Restaurierungsprojekt

RestaurierungsprojektOperation Skizzenbuch

Skizzenbücher können wahre Ideenschätze sein – sie sind aber auch: stark beanspruchte Gebrauchsgegenstände. Wie erhält man diese Bücher für die Nachwelt? Ein Blick auf den „OP-Tisch“ unserer Restaurierungswerkstatt.

-

![Ausstellungsansicht „Tizian und die Renaissance in Venedig“, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum]() Tizian und die Renaissance in Venedig

Tizian und die Renaissance in VenedigStadt der Individualisten

Tizian ist der Star der neuen Städel Ausstellung – aber keineswegs der einzige Maler, den es zu entdecken gibt. Kurator Bastian Eclercy im Gespräch über eine Zeit, als Venedig „the place to be“ war.