Alle Stories

-

![]() Beckmann

BeckmannMax Beckmanns zeichnerischer Wandel

Beckmanns entscheidende Schritte auf seinem Weg in die Moderne.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeMax Beckmann – Der Mord, 1933

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Blick hinter die Kulissen

Blick hinter die KulissenRückkehr zweier Meisterwerke ins Licht

Restaurierung zweier Meisterwerke: Die Flémaller Tafeln erstrahlen in neuem Licht

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeBarnaba Modena – Madonna mit Kind, 1367

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Die neuen Ausstellungen im Städel

Die neuen Ausstellungen im StädelHighlights 2026

Von der Entdeckung eines Fischerdorfs an der Atlantikküste durch Monet und seine Zeitgenossen über surreale Erfahrungen mit Elmgreen & Dragset bis zu Maria Magdalenas vielen Gesichtern: Unser Ausblick auf das Kunstjahr 2026.

-

![]() Carl Schuch und Frankreich

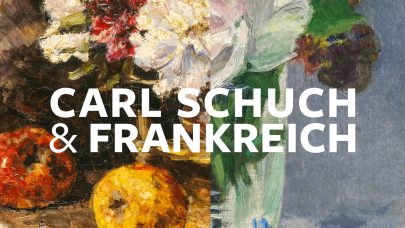

Carl Schuch und FrankreichInspirationen aus Carl Schuchs Küche

Schuch und Kulinarik: Der Maler fand Motive dort, wo andere nur Zutaten sahen

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungBeckmann

Ein unmittelbarer Einblick in Beckmanns zeichnerischen Kosmos

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst und Bakterien mit Mikrobiologe und Chemiker Helge B. Bode

Was sieht ein Mikrobiologe in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Beckmann

BeckmannDer Zeichner Beckmann

Die Kuratoren der neuen Beckmann-Ausstellung im Interview zu seinen Zeichnungen.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeGerhard Richter – Betty, 1991

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]()

Perspektiven der Gegenwart: Neuerwerbungen im Städel 2025

Identität, Körper und Alltag – die jüngsten Erwerbungen des Städel Museums bilden ein breites Spektrum der zeitgenössischen Kunst ab

-

![]() Alte Meister

Alte MeisterVon Paris nach Frankfurt

Ein hinreißendes Gemälde Laurent de La Hyres erweitert die Städel Sammlung – und erzählt von den Anfängen, als Paris zur Metropole der Malerei wurde.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeCarl Schuch – Äpfel auf Weiß, mit halbem Apfel, ca. 1886–1894

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Carl Schuch und Frankreich

Carl Schuch und FrankreichUnter den Farbschichten verborgen

Was befindet sich unter Carl Schuchs Stillleben? Ein exklusiver Einblick zum Europäischen Tag der Restaurierung

-

![]() Digitales Archiv

Digitales ArchivVon der Archivbox ins Netz

Das Projektteam des digitalen Roederstein-Jughenn-Archivs erläutert im Interview die Entstehung, Ziele und Besonderheiten des Online-Archivs

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungCarl Schuch und Frankreich

Carl Schuchs Malerei – eine Entdeckungsreise und ein eigenes Kapitel Kunstgeschichte

-

![]() Städel Mixtape

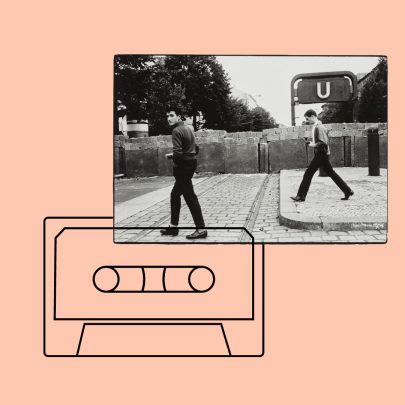

Städel MixtapeWill McBride – Bernauer Straße Berlin, 1961

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Carl Schuch und Frankreich

Carl Schuch und FrankreichIm Licht der Moderne

Die Kuratoren der Ausstellung im Interview zum Ausnahmetalent des 19. Jahrhunderts

-

![]() Asta Gröting

Asta GrötingWas bewegt Asta Gröting?

Im Video gibt die Künstlerin Einblicke in die Entstehung der Werke ihrer Ausstellung „Ein Wolf, Primaten und eine Atemkurve" und ihre künstlerische Praxis.

-

![]() Asta Gröting

Asta GrötingFormen des Verborgenen

Kuratorin Svenja Grosser spricht mit Künstlerin Asta Gröting über die Werke ihrer Ausstellung im Städel Museum.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeEdvard Munch – Eifersucht, 1913

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

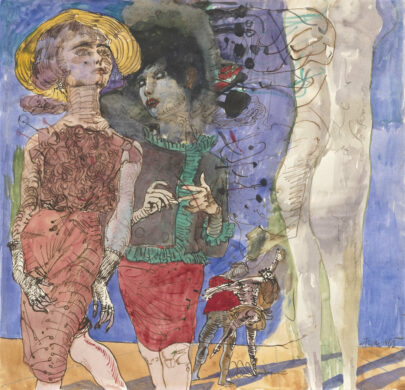

![]() Werner Tübke

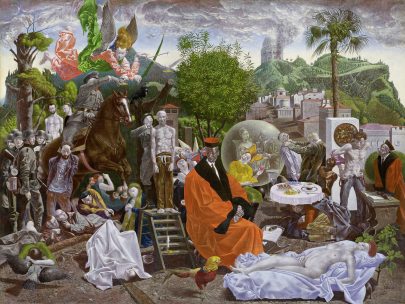

Werner TübkeAbgründe der Erinnerung

Ein exklusiver Auszug aus dem Essay des Kunstkritikers und Sammlers Eduard Beaucamp zu Tübkes Werkzyklus „Lebenserinnerungen des Dr. jur. Schulze“

-

![]() Overture

OvertureEin Ende und ein Anfang

Ein ganz besonderer Auftakt: Die diesjährigen Absolventen der Städelschule zeigen im Städel Museum ihre Abschlussarbeiten.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst und Meeresforschung mit Geologe Ralf Schiebel

Was sieht ein Geologe in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeRoelant Savery – Orpheus unter den Tieren, 1610

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

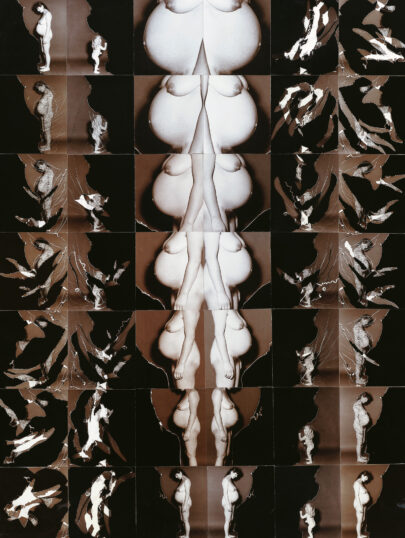

![]() Annegret Soltau

Annegret SoltauDer weibliche Körper zwischen Erfahrung und Repräsentation

Mit ihren Werken zu den Themen Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft hat Annegret Soltau oft visuelle, kulturelle und politische Tabus gebrochen.

-

![]() Blick hinter die Kulissen

Blick hinter die KulissenEin Tag mit… Dominik Auvermann und Martin Steinmüller

Was macht ein Depotleiter im Museum?

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungWerner Tübke. Metamorphosen

Im Video erzählen Barbara und Eduard Beaucamp von ihrer langjährigen Verbindung zu Werner Tübke und den Werken ihrer bedeutenden Schenkung an das Städel.

-

![]() Werner Tübke

Werner TübkeDer „große Unzeitgemäße“

Kuratorin Regina Freyberger im Interview zur Ausstellung „Werner Tübke. Metamorphosen“.

-

![]() Annegret Soltau

Annegret SoltauThe Body in Pieces

Faden, Nadel, Fotografie, Performance – Projektleiterin Maja Lisewski beleuchtet die Techniken von Annegret Soltau und ihre radikal feministische Bildsprache.

-

![]() Gegenwartskunst

GegenwartskunstClose, closer, Close Up

Anne Dribbisch und Gioia Mattner geben Einblicke in die Idee und Entwicklung des Kunst- und Vermittlungsraums CLOSE UP.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeMarc Brandenburg – Der Tod, hinausblickend, 2017

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungUnzensiert. Annegret Soltau – Eine Retrospektive

Im Video geben Annegret Soltau und die Kuratorin Svenja Grosser Einblicke in das vielschichtige Gesamtwerk Soltaus.

-

![]() Alte Meister

Alte MeisterDas Burgunder Schwarz und die Bildniskunst

Aufwändige Färbetechniken, geheime Rezepturen und große Kunst – Was steckt hinter dem „Burgunder Schwarz“?

-

![]() Annegret Soltau

Annegret SoltauZeit für Annegret Soltau

Kuratorin Svenja Grosser und Künstlerin Annegret Soltau im Interview über ihre Retrospektive.

-

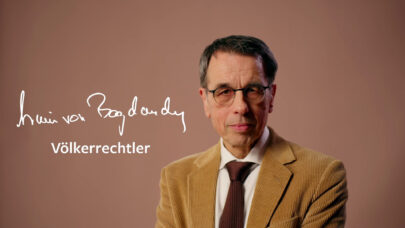

![]() Gastkommentar

GastkommentarÖffentliches Recht und Kunst mit Völkerrechtler Armin von Bogdandy

Was sieht ein Völkerrechtler in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Frankfurt forever!

Frankfurt forever!Facing the City. Mylius in Mind.

Using a historical technique, Niklas Görke creates a unique panorama of the Main—a tribute to Mylius and the ever-changing Frankfurt.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapePaula Modersohn-Becker – Mädchenkopf, ca. 1905

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Rineke Dijkstra

Rineke DijkstraRineke Dijkstra und die 1990er-Jahre

Ein Blick auf das ereignisreiche Jahrzehnt, in dem Rineke Dijkstras „Beach Portraits“ entstanden sind.

-

![]() Frankfurt forever!

Frankfurt forever!Gegenüber die Stadt. Mylius im Sinn.

Mit einer historischen Technik schafft Niklas Görke ein einzigartiges Mainpanorama – eine Hommage an Mylius und das sich wandelnde Frankfurt.

-

![]() Provenienzforschung

ProvenienzforschungEin Gemälde aus dem Besitz von Dr. Walter Stern

Zum Internationalen Tag der Provenienzforschung beleuchtet Iris Schmeisser die Geschichte des Werks „Heiliger mit Bär“ (1907) von Wilhelm Altheim.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeFerdinand Hodler – Genfer See mit den Savoyer Alpen, 1907–1911

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

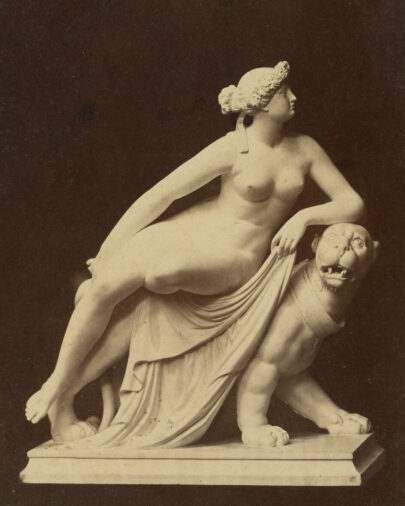

![]() Frankfurt forever!

Frankfurt forever!Mylius und Ariadne

Wie Mylius‘ ikonische Aufnahme zum internationalen Erfolg der „Ariadne auf dem Panther“ beitrug.

-

![]() Rembrandts Amsterdam

Rembrandts AmsterdamRembrandt und ein Amsterdamer Kriminalfall

Kuratorin Corinna Gannon beleuchtet die historischen Hintergründe eines ungewöhnlichen Falls.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeJoseph Beuys – Bergkönig (Tunnel) 2 Planeten, 1958–1961 (Guss 1971)

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Frankfurt forever!

Frankfurt forever!Der Fotograf, der Frankfurt verewigte

Kuratorin Kristina Lemke im Interview zur Ausstellung „Frankfurt forever! Fotografien von Carl Friedrich Mylius“.

-

![]() Kunsttechnologie und Restaurierung

Kunsttechnologie und RestaurierungGoethe unter dem Mikroskop

Zum ersten Mal seit 50 Jahren wird Tischbeins „Goethe in der römischen Campagna“ mit modernsten Technologien untersucht.

-

![]() Gegenwartskunst

GegenwartskunstNeues in den Gartenhallen

Welche Neuerwerbungen erwarten euch in der Sammlung Gegenwartskunst und was verbindet sie?