Alle Stories

-

![]() Overture

OvertureEin Ende und ein Anfang

Ein ganz besonderer Auftakt: Die diesjährigen Absolventen der Städelschule zeigen im Städel Museum ihre Abschlussarbeiten.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst und Meeresforschung mit Geologe Ralf Schiebel

Was sieht ein Geologe in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeRoelant Savery – Orpheus unter den Tieren, 1610

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

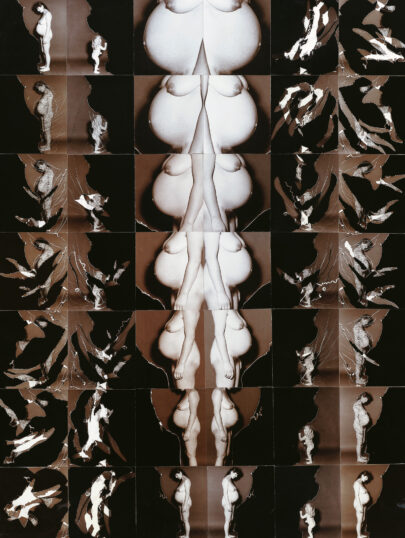

![]() Annegret Soltau

Annegret SoltauDer weibliche Körper zwischen Erfahrung und Repräsentation

Mit ihren Werken zu den Themen Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft hat Annegret Soltau oft visuelle, kulturelle und politische Tabus gebrochen.

-

![]() Blick hinter die Kulissen

Blick hinter die KulissenEin Tag mit… Dominik Auvermann und Martin Steinmüller

Was macht ein Depotleiter im Museum?

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungWerner Tübke. Metamorphosen

Im Video erzählen Barbara und Eduard Beaucamp von ihrer langjährigen Verbindung zu Werner Tübke und den Werken ihrer bedeutenden Schenkung an das Städel.

-

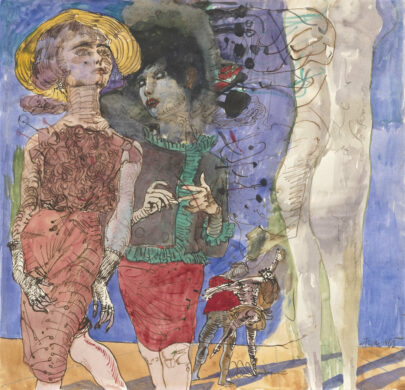

![]() Werner Tübke

Werner TübkeDer „große Unzeitgemäße“

Kuratorin Regina Freyberger im Interview zur Ausstellung „Werner Tübke. Metamorphosen“.

-

![]() Annegret Soltau

Annegret SoltauThe Body in Pieces

Faden, Nadel, Fotografie, Performance – Projektleiterin Maja Lisewski beleuchtet die Techniken von Annegret Soltau und ihre radikal feministische Bildsprache.

-

![]() Gegenwartskunst

GegenwartskunstClose, closer, Close Up

Anne Dribbisch und Gioia Mattner geben Einblicke in die Idee und Entwicklung des Kunst- und Vermittlungsraums CLOSE UP.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeMarc Brandenburg – Der Tod, hinausblickend, 2017

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungUnzensiert. Annegret Soltau – Eine Retrospektive

Im Video geben Annegret Soltau und die Kuratorin Svenja Grosser Einblicke in das vielschichtige Gesamtwerk Soltaus.

-

![]() Alte Meister

Alte MeisterDas Burgunder Schwarz und die Bildniskunst

Aufwändige Färbetechniken, geheime Rezepturen und große Kunst – Was steckt hinter dem „Burgunder Schwarz“?

-

![]() Annegret Soltau

Annegret SoltauZeit für Annegret Soltau

Kuratorin Svenja Grosser und Künstlerin Annegret Soltau im Interview über ihre Retrospektive.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarÖffentliches Recht und Kunst mit Völkerrechtler Armin von Bogdandy

Was sieht ein Völkerrechtler in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Frankfurt forever!

Frankfurt forever!Facing the City. Mylius in Mind.

Using a historical technique, Niklas Görke creates a unique panorama of the Main—a tribute to Mylius and the ever-changing Frankfurt.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapePaula Modersohn-Becker – Mädchenkopf, ca. 1905

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Rineke Dijkstra

Rineke DijkstraRineke Dijkstra und die 1990er-Jahre

Ein Blick auf das ereignisreiche Jahrzehnt, in dem Rineke Dijkstras „Beach Portraits“ entstanden sind.

-

![]() Frankfurt forever!

Frankfurt forever!Gegenüber die Stadt. Mylius im Sinn.

Mit einer historischen Technik schafft Niklas Görke ein einzigartiges Mainpanorama – eine Hommage an Mylius und das sich wandelnde Frankfurt.

-

![]() Provenienzforschung

ProvenienzforschungEin Gemälde aus dem Besitz von Dr. Walter Stern

Zum Internationalen Tag der Provenienzforschung beleuchtet Iris Schmeisser die Geschichte des Werks „Heiliger mit Bär“ (1907) von Wilhelm Altheim.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeFerdinand Hodler – Genfer See mit den Savoyer Alpen, 1907–1911

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

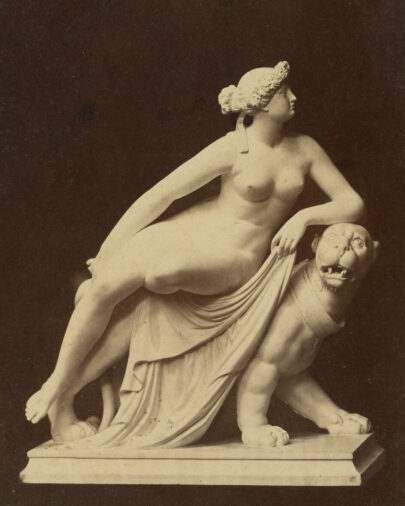

![]() Frankfurt forever!

Frankfurt forever!Mylius und Ariadne

Wie Mylius‘ ikonische Aufnahme zum internationalen Erfolg der „Ariadne auf dem Panther“ beitrug.

-

![]() Rembrandts Amsterdam

Rembrandts AmsterdamRembrandt und ein Amsterdamer Kriminalfall

Kuratorin Corinna Gannon beleuchtet die historischen Hintergründe eines ungewöhnlichen Falls.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeJoseph Beuys – Bergkönig (Tunnel) 2 Planeten, 1958–1961 (Guss 1971)

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Frankfurt forever!

Frankfurt forever!Der Fotograf, der Frankfurt verewigte

Kuratorin Kristina Lemke im Interview zur Ausstellung „Frankfurt forever! Fotografien von Carl Friedrich Mylius“.

-

![]() Kunsttechnologie und Restaurierung

Kunsttechnologie und RestaurierungGoethe unter dem Mikroskop

Zum ersten Mal seit 50 Jahren wird Tischbeins „Goethe in der römischen Campagna“ mit modernsten Technologien untersucht.

-

![]() Gegenwartskunst

GegenwartskunstNeues in den Gartenhallen

Welche Neuerwerbungen erwarten euch in der Sammlung Gegenwartskunst und was verbindet sie?

-

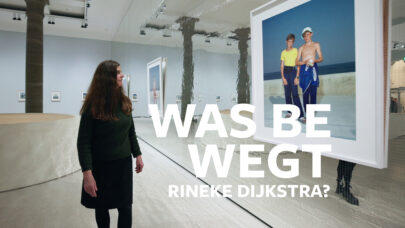

![]() Rineke Dijkstra

Rineke DijkstraWas bewegt Rineke Dijkstra?

Im Video gibt die Künstlerin Einblicke in die Entstehung der „Beach Portraits“ und ihre künstlerische Praxis.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeHans Holbein d. J. – Bildnis des Simon George of Cornwall, ca. 1535–1540

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Rembrandt’s Amsterdam

Rembrandt’s AmsterdamAn intriguing fragment

A masterpiece that remains powerful, even in its fragmented state: Rembrandt’s “Anatomy Lesson of Dr Jan Deijman”.

-

![]() Fantasie und Leidenschaft

Fantasie und LeidenschaftSimone Cantarini: Meister-Schüler

Bastian Eclercy stellt den Bologneser Zeichner Simone Cantarini vor.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeFranz Marc – Liegender Hund im Schnee, ca. 1911

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2025

Unser Ausblick auf ein neues Jahr voller Kunst.

-

![]() Rembrandt’s Amsterdam

Rembrandt’s AmsterdamGuardsmen, Governors and Guild Members

Curator Norbert Middelkoop of the Amsterdam Museum on group portraits in 17th century Amsterdam.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst und Zellstrukturen mit Biophysiker Werner Kühlbrandt

Was sieht ein Biophysiker in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungRembrandts Amsterdam. Goldene Zeiten?

-

![]() Rineke Dijkstra

Rineke DijkstraZeitlose Begegnungen

Kuratorin Maja Lisewski gibt im Interview Einblicke in die neue Ausstellung „Rineke Dijkstra. Beach Portraits“.

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenDora Hitz: Zwischen Anerkennung und Vorurteil?

Teil 7 der Porträt-Reihe „Städel | Frauen“.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeElmgreem & Dragset – Si par une nuit d'hiver un voyageur, 2017

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Fantasie & Leidenschaft

Fantasie & LeidenschaftElisabetta Sirani: Eine Meisterin aus Bologna

Die Künstlerin Elisabetta Sirani wurde schon zu Lebzeiten als Ausnahmetalent gefeiert – doch was macht die Malerin so besonders?

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenPauline Kowarzik: Im Einsatz für die Moderne!

Teil 6 der Porträt-Reihe „Städel | Frauen“.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapePaul Klee – Blick in das Fruchtland, 1932

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenMarie Held: Kunsthändlerin!

Teil 5 der Porträt-Reihe „Städel | Frauen“.

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenKünstlerinnen-Netzwerke in der Moderne

Kuratorin Eva-Maria Höllerer verdeutlicht, wie wichtig Netzwerke für die Lebens- und Karrierewege von Künstlerinnen um 1900 waren und beleuchtet deren Unterstützungsgemeinschaften.

-

![]() Fantasie & Leidenschaft

Fantasie & LeidenschaftEine Spurensuche

Bei der Untersuchung von über 100 italienischen Barockzeichnungen kamen in der Graphischen Sammlung bislang verborgene Details ans Licht.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeAlbrecht Dürer – Rhinocerus (Das Rhinozeros), 1515

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Städel | Frauen

Städel | FrauenEugenie Bandell: Freilichtmalerin!

Teil 4 der Porträt-Reihe „Städel | Frauen“.

-

![]() Engagement

EngagementDie „Causa Städel“

Was an Städels letztem Willen so besonders war und worauf man heute achten sollte, wenn man gemeinnützig vererben möchte.

-

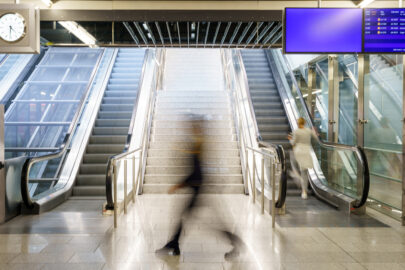

![]() Muntean/Rosenblum

Muntean/RosenblumNicht-Orte

Anonyme Räume, flüchtige Begegnungen: Kuratorin Svenja Grosser erklärt, was es mit Nicht-Orten auf sich hat.