Städel Stories

-

![Claude Monet (1840-1926); Sommer, 1874; Öl auf Leinwand, 57 x 80 cm; Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie; Foto: bpk / Nationalgalerie, SMB / Jörg P. Anders]() Das Modell von Claude Monet

Das Modell von Claude MonetCamille. Camille.

Sie begegnet den Besuchern der Ausstellung „Monet und die Geburt des Impressionismus“ im Städel Museum immer wieder aufs Neue: Sitzend, stehend, liegend, im Profil, in der Rückenansicht und – man ahnt es schon – auch frontal dargestellt. Sie ist Camille. Modell, Geliebte und spätere Ehefrau von Claude Monet. Wie geht Monet mit diesem besonderen Motiv um?

-

![Ungebrochene Begeisterung: Besucher in der Monet-Ausstellung. Foto: Städel Museum]() Dauerbrenner Monet

Dauerbrenner MonetWarum ist der Impressionismus so populär?

Die Begeisterung für die Ausstellung „Monet und die Geburt des Impressionismus“ im Städel Museum ist ungebrochen, der Impressionismus fasziniert alle Altersgruppen. Aber warum ist der Impressionismus eigentlich so populär?

-

![]() Was zwei Monet-Gemälde erzählen

Was zwei Monet-Gemälde erzählenViel mehr als auf den ersten Blick

Die Monet-Ausstellung bot die besondere Gelegenheit zur technologischen Forschung an der eigenen Sammlung. So haben wir im Vorfeld der Schau in der Abteilung für Gemälderestaurierung 15 impressionistische Werke aus dem eigenen Bestand untersucht.

-

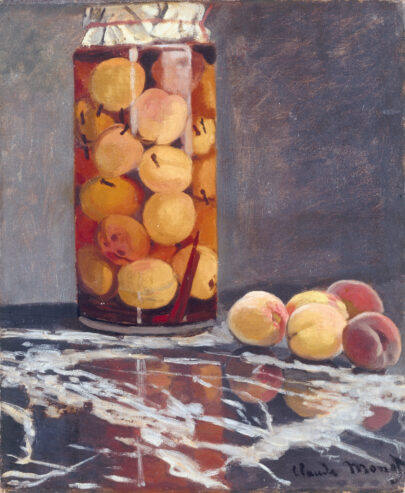

![Inspiration Monet: Claude Monet (1840-1926); Jar of Peaches, c. 1866; oil on canvas; 55,5 x 46 cm; Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden; © Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden]() Instagram-Aktion

Instagram-Aktion#MonetMoment

Wie sieht es aus, wenn sich Instagramer von Monet und den Impressionisten inspirieren lassen und ihren #MonetMoment fotografieren? Wir zeigen es Euch und wollen außerdem Euren ganz persönlichen #MonetMoment sehen. Macht mit bei unserer Instagram-Aktion!

-

![]() Städel Digitale Sammlung

Städel Digitale SammlungSchlendern, Suchen, Teilen

Die Städel Digitale Sammlung ist online – als Beta-Version wurde sie pünktlich zum 200-jährigen Bestehen des Städel Museums am 15. März 2015 veröffentlicht. Schlendern, suchen, sich inspirieren lassen und Inhalte vertiefen, all das bietet die Plattform, die bislang rund 600 Werke der Sammlung beinhaltet. Künftig stellen wir auf dem Blog regelmäßig vor, wie sich diese weiterentwickelt. Zum Start erfahrt Ihr natürlich zunächst, wie diese überhaupt entstanden ist.

-

![Claude Monet (1840-1926); Das Mittagessen / Le Déjeuner, 1868/69, Öl auf Leinwand, 231,5 × 151,5 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum – ARTOTHEK]() In Kontakt mit

In Kontakt mitDen „letzten noch lebenden Hauptmeistern der Französischen Malerei des 19. Jahrhunderts“

Grundlage für die viel beachtete Ausstellung „Monet und die Geburt des Impressionismus“ mit Leihgaben aus aller Welt sind sieben bedeutende Gemälde des frühen Impressionismus, die sich in der Sammlung des Städel Museums befinden. Wie aber kamen diese Werke ans Haus?

-

![Quirliger Begleiter: Flux stellt sich vor.]() Imagoras

ImagorasWie entsteht eigentlich ein Computerspiel?

Wie macht man Kunst spielbar? Und wer ist eigentlich Flux? Unser kostenloses Tablet-Spiel „Imagoras – Die Rückkehr der Bilder“ für Kinder ab acht Jahren ist soeben erschienen. Wir geben Euch im Städel Blog Einblick in die Entwicklung dieser Game-App.

-

![Claude Monet (1840-1926); Häuser am Ufer der Zaan, 1871/72; Öl auf Leinwand, 47,5 x 73,5 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main; Foto: Städel Museum - U. Edelmann - ARTOTHEK]() Bild des Monats

Bild des Monats„Häuser am Ufer der Zaan“ von Claude Monet

Holländische Sommeridylle: Monets „Häuser am Ufer der Zaan“ (1871/72) wurde bereits 1905 vom Städel Museum erworben und zählt damit zu den ersten Werken des impressionistischen Vorreiters, die überhaupt in eine deutsche Museumssammlung eingingen. Es kann in der Sonderausstellung „Monet und die Geburt des Impressionismus“ bestaunt werden.

-

![Impressionisten auf Weltreise: Über 100 Werke unter anderem aus Amsterdam, Chicago, Paris, St. Petersburg und Madrid trafen fast zeitgleich ein.]() Vor der Monet-Ausstellung

Vor der Monet-AusstellungImpressionisten auf Weltreise

Über 100 Exponate von 65 Leihgebern wurden innerhalb von eineinhalb Wochen aus aller Welt auf die Reise nach Frankfurt geschickt, um dort die Wände der Ausstellung „Monet und die Geburt des Impressionismus“ zu schmücken. Aber: Was genau passiert, wenn die Bilder im Städel ankommen?

-

![Claude Monet (1840-1926), Das Mittagessen: dekorative Tafel, 1873, Öl auf Leinwand, 160 x 201 cm, Musée d'Orsay, Paris. Foto: bpk | RMN - Grand Palais | Patrice Schmidt, © Musée d'Orsay, legs de Gustave Caillebotte, 1894]() Monet kommt nach Frankfurt

Monet kommt nach FrankfurtDie Geburt einer Ausstellung

In gut einer Woche eröffnet die große Sonderausstellung „Monet und die Geburt des Impressionismus“ im Städel. Bis dahin wird auf den letzten Metern im Ausstellungshaus noch eifrig gebohrt, ausgemessen und gehängt. Ein Einblick in die Vorbereitungen der Ausstellung und ein Vorgeschmack, was Euch in der Ausstellung erwartet

-

![]() WiFi im Städel

WiFi im StädelDigital unterwegs im Museum!

Smartphone und Tablet sind beim Museumsbesuch keine seltenen Begleiter mehr – in sozialen Netzwerken posten, Selfies mit Kunstwerken teilen, eine App herunterladen oder kurz recherchieren. Von nun an geht das im Städel Museum noch einfacher, denn seit Kurzem steht hier für Euch kostenloses WiFi zur Verfügung.

-

![Georg Lemberger (um 1490/1500-um 1545[?]), Sündenfall und Erlösung, 1535, Lindenholz, 66,9 x 80,3 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg]() Kreuzigungen in der Kunst um 1500

Kreuzigungen in der Kunst um 1500Schräge Ansichten

Von vorne, von hinten, von der Seite: Die Künstler um 1500 haben alle Möglichkeiten ausprobiert, das Motiv der Kreuzigung aus ungewöhnlichen Blickwinkeln darzustellen. Wie das Kreuz plötzlich in Bewegung gerät und ungewohnt schräg im Bild steht, zeigen wir noch bis zum 8. Februar in unserer Ausstellung „Fantastische Welten. Albrecht Altdorfer und das Expressive in der Kunst um 1500“.

-

![]() Monet-Ausstellung

Monet-AusstellungDas Digitorial ist online!

Wenn ich dieser Tage am Städel vorbeigehe, wird mein Blick unweigerlich von dem riesigen Banner an der Fassade angezogen: „Monet und die Geburt des Impressionismus“. Bei meiner Suche nach Informationen werde ich schnell fündig: Obwohl die Präsentation erst am 11. März startet, verspricht das Digitorial, ein neues digitales Vermittlungsformat, schon jetzt spannende Einblicke.

-

![Guido Reni, Himmelfahrt Mariens, um 1596/97, Öl auf Kupfer, 58 x 44,4 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main. Erworben 2014. Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V.]() Neu im Städel

Neu im StädelGuido Renis „Himmelfahrt Mariens“

Jubiläumsgeschenke, und was für welche: Zum 200-jährigen Geburtstag der Städel-Stiftung, schenkt uns der Städelsche Museums-Verein gleich zwei Meisterwerke: zum einen Guido Renis „Himmelfahrt Mariens“, ein kapitales Gemälde des italienischen Barock, zum anderen die kostbare Zeichnung „Studie eines Aktes (Étude de Nu)“ von Edgar Degas. In diesem und einem folgenden Blogbeitrag stellen wir Euch beide Werke eingehend vor. Beginnen wir mit Renis „Himmelfahrt Mariens“, einem Neuzugang, der der hochkarätigen Italiener-Sammlung des Städel eine neue Dimension erschließt.

-

![Meister HL, Heiliger Christophorus, um 1505/10, Holzschnitt, 194 x 141 mm, Albertina, Wien]() Der heilige Christophorus – kurzzeitig auf neuen Wegen

Der heilige Christophorus – kurzzeitig auf neuen WegenDie Last der ganzen Welt

Ein kleiner Knirps hockt mit gebieterischer Geste auf dem Rücken eines riesenhaften Mannes – schon generell mutet dieser beliebten Darstellung aus der Zeit des Übergangs vom Spätmittelalter zur Renaissance etwas Drolliges an. Diesem wunderlichen Motiv widmeten sich mehrere Künstler um 1500 mit großer Vorliebe und noch größerem Einfallsreichtum. Ein Kabinett in unserer Ausstellung „Fantastische Welten. Albrecht Altdorfer und das Expressive in der Kunst um 1500“ beschäftigt sich eigens mit diesem Bildmotiv des heiligen Christophorus mit dem Christusknaben.

-

![Jusepe de Ribera (1591–1652); „Der Heilige Jakobus der Ältere“, um 1615/16; Öl auf Leinwand, 133,1 x 99,1 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main; gestiftet 2014 von Frau Dagmar Westberg, Frankfurt am Main]() Neu im Städel

Neu im StädelJusepe de Ribera

Der großzügigen Schenkung der Frankfurter Mäzenin Dagmar Westberg verdanken wir einen der wichtigsten Neuzugänge der Städelschen Altmeistersammlung in den letzten zehn Jahren: den „Heiligen Jakobus den Älteren“, ein frühes Hauptwerk des Jusepe de Ribera aus seiner römischen Zeit.

-

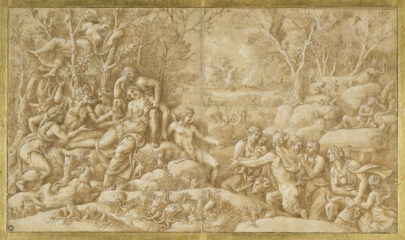

![Giulio Romano (1499–1546); „Cephalus trauert um Procris“, um 1530; Feder in Braun, braun laviert, weiß gehöht (stellenweise schwarz verfärbt), über schwarzem Stift (Kreide ?), auf hellbraun getöntem Papier; 326 × 563 mm; Städel Museum, Frankfurt am Main; Foto: Städel Museum - ARTOTHEK]() Giulio Romanos „Cephalus trauert um Procris“

Giulio Romanos „Cephalus trauert um Procris“Tragödie der Eifersucht

Die dramatische Geschichte des Hirten Cephalus, der seine Frau Procris versehentlich mit einem Speer tötet, wird in einer Zeichnung des Renaissance-Künstlers Giulio Romano meisterhaft festgehalten. Die Zeichnung ist aktuell in der Ausstellung „Raffael bis Tizian. Italienische Zeichnungen aus dem Städel Museum“ zu sehen. Mehr rund um die Sage hinter diesem Werk

-

![Lotte Laserstein (1898–1993); Russisches Mädchen mit Puderdose, 1928; Öl auf Holz, 31,7 x 41 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main; Foto: Städel Museum – ARTOTHEK; © VG Bild-Kunst, Bonn]() Neu im Städel

Neu im StädelLotte Lasersteins „Mädchen mit Puderdose“

Dem Städel Museum ist es gelungen, ein Hauptwerk von Lotte Laserstein für die Sammlung zu sichern: Seit kurzem schmückt das Gemälde „Russisches Mädchen mit Puderdose“ (1928) die Galerieräume der „Kunst der Moderne“. Damit ist das Städel das erste öffentliche Museum in Deutschland außerhalb Berlins, das ein Werk dieser Künstlerin erworben hat.

-

![Candida Höfer; Eremitage St. Petersburg, 1992; C-Print, 36 x 52 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main, DZ BANK Kunstsammlung im Städel Museum; Foto: Städel Museum - ARTOTHEK; © VG Bild-Kunst Bonn]() Fünf Fragen an

Fünf Fragen anCandida Höfer – „Das Zeigen gestalten“

Auf denen zur Zeit im Metzler-Foyer des Städel Museums ausgestellten Werken der international bekannten Fotografin Candida Höfer sind unter anderem – meist menschenleere – Innenräume von Museen zu sehen. Wir nutzen die Gelegenheit eines kurzen Besuches von Candida Höfer im Städel, um ihr ein paar Fragen zu stellen.

-

![Carl Friedrich Mylius (1827–1916); Frankfurt am Main: Seitenportal des Hauses Limpurg in der Limpurger Gasse, ca. 1863; Albuminpapier auf Karton; Städel Museum, Frankfurt am Main]() Fünf Fragen an Eberhard Mayer-Wegelin

Fünf Fragen an Eberhard Mayer-WegelinDie frühe Fotografie in Frankfurt

Die derzeitige Sonderausstellung „Lichtbilder“ im Städel Museum widmet sich der Fotografie – von ihren Anfängen bis in die 1960er Jahre. Das Städel spielte 1845 mit der ersten Fotografieausstellung in einem Kunstmuseum weltweit eine wichtige Rolle bei der Etablierung des Mediums. Aber auch zahlreiche Frankfurter Fotoateliers sorgten in den 1840er und 1850er Jahren dafür, dass vor Ort eine lebendige Fotografieszene entstand. Wir sprachen mit Eberhard Mayer-Wegelin, der bereits 1982 einen Band zur frühen Fotografie im Rhein-Main-Gebiet verfasst hat und von dem bald eine Publikation zum Frankfurter Fotografen Carl Friedrich Mylius erscheint, über diese prägenden Jahre der Fotografie in der Region.

-

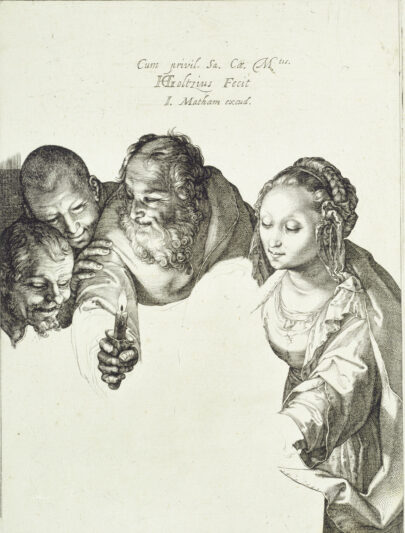

![Hier zu sehen: Der sechste und letzte Zustand der Druckplatte. Sie wurde geglättet, um den Ursprungszustand des Kupferstichs wiederherzustellen. Die nachträglich hinzugefügte Jahreszahl 1615 blieb allerdings erhalten.]() Bild des Monats

Bild des Monats„Anbetung der Hirten“ von Hendrick Goltzius

„Stil und Vollendung“ heißt die aktuelle Städel-Ausstellung über Hendrick Goltzius, den niederländischen Meister manieristischer Druckgrafik. Wir werfen einen genaueren Blick auf eines der ausgestellten Werke, das Goltzius jedoch nie vollendet hat.

-

![Ausstellungsansicht „Stil und Vollendung. Hendrick Goltzius und die manieristische Druckgrafik in Holland“, Städel Museum, Frankfurt am Main]() „Vier Stürzende“ von Hendrick Goltzius

„Vier Stürzende“ von Hendrick GoltziusZwischen Himmel und Hölle

Was zunächst wie ein siegversprechender Fallrückzieher aus unterschiedlichen Kameraeinstellungen aussieht, ist in Wahrheit eine Momentaufnahme des taumelnden Kampfes von vier mythologischen „Himmelsstürmern“ gegen die Erdanziehungskraft. In Kupfer gestochen wurden die „Vier Stürzenden“ von dem virtuosen Künstler Hendrick Goltzius. Die Graphische Sammlung widmet ihm noch bis zum 14. September ihre aktuelle Ausstellung „Stil und Vollendung. Hendrick Goltzius und die manieristische Druckgrafik in Holland“.

-

![Ausdruck ihrer Zeit

Links: Hugo Erfurth, Porträt Käthe Kollwitz, 1925-1929, Öldruck auf Gelatinepapier, erworben 2011 von Uta und Wilfried Wiegand, Eigentum des Städelschen Museums-Verein e.V. © VG Bild-Kunst, Bonn 2014

Rechts: August Sander, Bauernmädchen, 1925 (Abzug 1935), Silbergelatine-Abzug, erworben 2013 von Annette und Rudolf Kicken, gemeinames Eigentum mit dem Städelschen Museums-Verein e.V.]() Neue Sachlichkeit

Neue SachlichkeitFotografie im Umbruch

Nicht nur der Sommer hat sich abgekühlt: Auch die Fotografien in der aktuellen Ausstellung Lichtbilder. Fotografie im Städel Museum von den Anfängen bis 1960 fühlen sich bei kalter Raumtemperatur wohl. Auf unserem Blog entführen wir Euch in die Bilderwelt der Neuen Sachlichkeit – eine der neun Etappen, die Ihr in der Schau entdecken könnt.

-

![Zu klein für Erwin Wurm? Michelle zeigt vollen Körpereinsatz!]() Besucherstimmen zu den „One Minute Sculptures“

Besucherstimmen zu den „One Minute Sculptures“Ein bisschen verrückt ist das schon!

Jeder Museumsbesucher ist anders: Er bringt verschiedene Vorkenntnisse und Lebenserfahrung mit, hat individuelle Wünsche und Erwartungen an die Kunst. Was passiert wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Kunst von Erwin Wurm treffen? Ein Erfahrungsbericht nach neun Wochen „Erwin Wurm: One Minute Sculptures“.

-

![]() Auf dem Sockel

Auf dem SockelVon Projektionsflächen und Bühnen

Auf den Sockeln, die die Welt bedeuten, sehen wir in Museen – still – Plastiken und Skulpturen aus Marmor, Stein und Bronze, an denen wir vorübergehen. Empor gehoben aus dem Raum, in dem sich der Museumsbesucher befindet, von Künstlern, Bildhauern und Kuratoren. Normalerweise. Anders ist es bei den „One Minute Sculptures“ von Erwin Wurm, dort sind die Sockel zunächst einmal leer. In diesem Blogbeitrag erfahrt Ihr welche Funktionen der Sockel im Museum noch einnehmen kann.

-

![]() Erwin Wurms Textilobjekte

Erwin Wurms TextilobjekteWenn Kleider Kunst machen

Spätestens seit Gottfried Kellers Novelle (1874) weiß man, dass Kleider Leute machen. Aber was machen Kleider, wenn sie im Museum als Kunst ausgestellt werden? Die bildhauerischen Möglichkeiten von Textilien sind immens. Vor allem, wenn man Kleidung auf spielerische Art ihrer normativen Funktion enthebt und sie dadurch an die Grenzen ihrer Dehnbarkeit führt. Welche Rolle Kleidung oder vielmehr Textilien allgemein in der zeitgenössischen Kunst einnehmen können, wird in der aktuellen Ausstellung Erwin Wurms im Städel Museum deutlich.

-

![Die „One Minute Sculpture“ von Erwin Wurm „Einmal Hund sein“ ist direkt vor dem Haupteingang des Städel Museums platziert. Foto: Katrin Binner]() Erwin Wurm und der Wiener Aktionismus

Erwin Wurm und der Wiener AktionismusWie viel Vergangenheit steckt in einer Minute?

Die Ausstellung „Erwin Wurm: One Minute Sculptures“ beginnt schon, bevor der Besucher überhaupt das Museumsgebäude betritt. Denn die Arbeit „Einmal Hund sein“ fordert direkt vor dem Haupteingang des Städel dazu auf, auf einem Sockel wie ein Hund auf allen vieren zu knien und sich anzuleinen. Damit verweist Erwin Wurm auf eine inzwischen 40 Jahre alte Kunstaktion des Künstlerpaars Valie EXPORT und Peter Weibel. Was es damit auf sich hatte und was die Arbeiten verbindet, erfahrt Ihr im Städel Blog.

-

![]() „One Minute Sculptures“

„One Minute Sculptures“Das Leben als Kunstwerk

Wenn die Kunst lebendig wird oder Lebendiges zum Kunstwerk erstarrt, ist eine magische Kraft, die Göttin Venus oder aber Erwin Wurm am Werk. Mit seinen lebenden „One Minute Sculptures“ schließt Wurm 1997 an einen radikal erweiterten Kunstbegriff an: der Künstler bestimmt, wer oder was ein Kunstwerk ist.

![Georg Lemberger (um 1490/1500-um 1545[?]), Sündenfall und Erlösung, 1535, Lindenholz, 66,9 x 80,3 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg](https://stories.staedelmuseum.de/files/blog/_trans/2015/02/_blog_post_thumb_md/st_presse_lemberger-1.jpg)